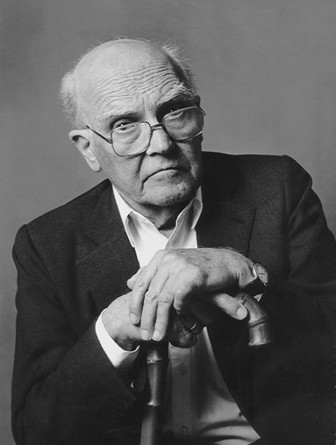

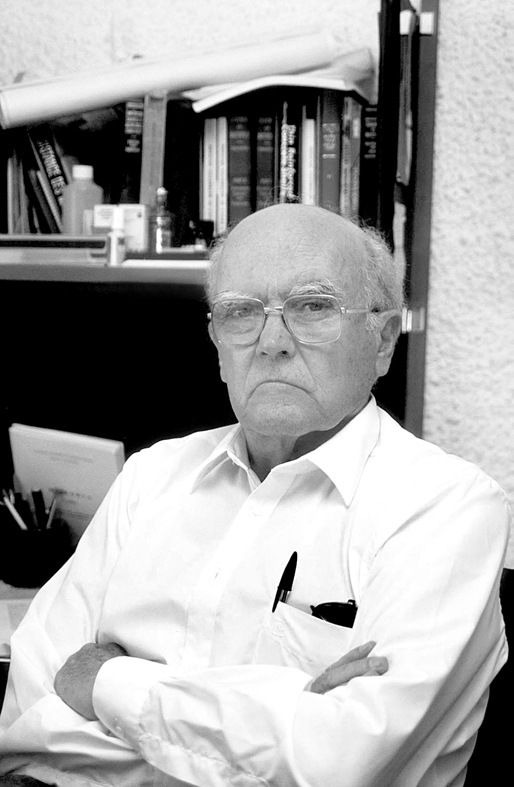

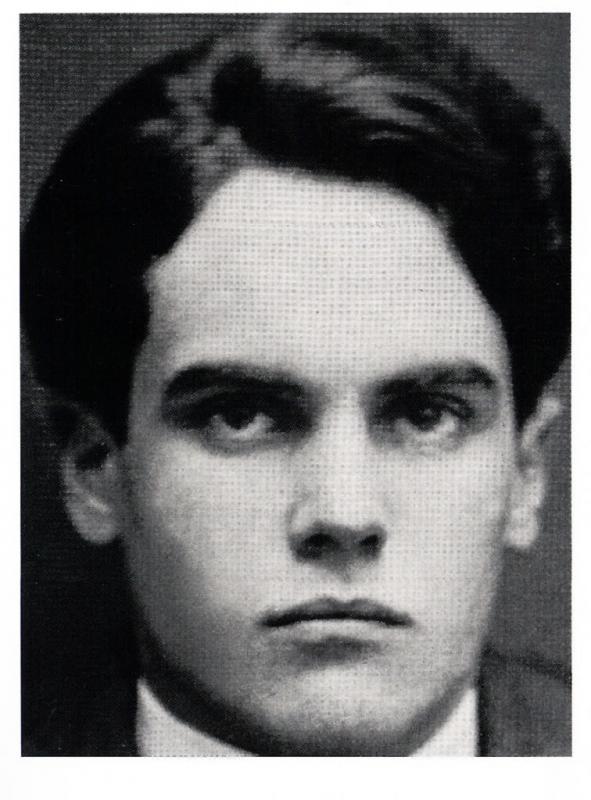

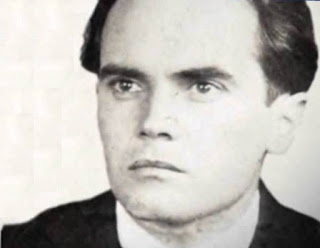

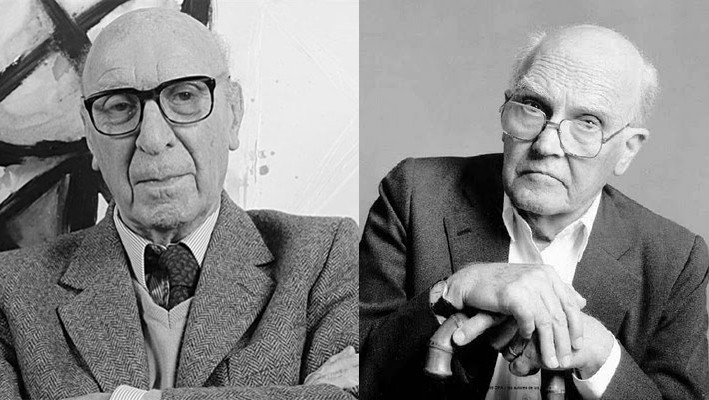

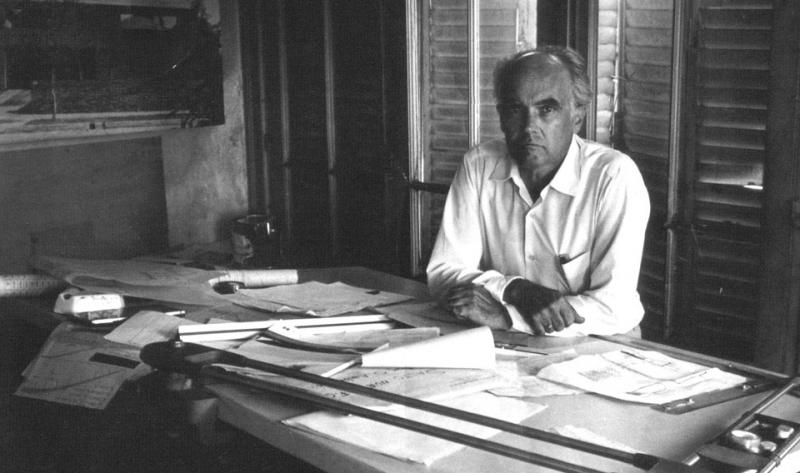

DIESTE, Eladio

- Ingeniero Civil

- 1917 - Artigas. Uruguay

- 2000 - Montevideo. Uruguay

- 00.-Breve biografía introductoria. Eladio Dieste. EPdLP [22-2-2017]

- 00.-Breve biografía introductoria. Eladio Dieste. EPdLP [22-2-2017]

- Biografía. Obras, escritos, entrevista [15-3-2021]

- 00.-Breve biografía introductoria. Eladio Dieste. EPdLP [22-2-2017]

- 01.-Biografía. Wikipedia. Obras principales y referencias. [28-10-2016]

- 01.-Biografía. Wikipedia. Obras principales y referencias. [28-10-2016]

- Artículo. El ondulado ladrillo en la iglesia del Cristo Obrero de Eladio Dieste en Uruguay [15-3-2021]

- 01.-Biografía. Wikipedia. Obras principales y referencias. [28-10-2016]

- 02.-Obras de Eladio Dieste. Urbipedia [23-2-2017]

- 02.-Obras de Eladio Dieste. Urbipedia [23-2-2017]

- Libro. Eladio Dieste, 1943-1996 [15-3-2021]

- 02.-Obras de Eladio Dieste. Urbipedia [23-2-2017]

- 03.-Curriculum Vitae. Biografía y obras principales de Eladio Dieste [22-2-2017]

- 03.-Curriculum Vitae. Biografía y obras principales de Eladio Dieste [22-2-2017]

- Entrevista. Dieste, la conciencia de la forma [15-3-2021]

- 03.-Curriculum Vitae. Biografía y obras principales de Eladio Dieste [22-2-2017]

- 04.-Artículo. Plataforma Arquitectura [22-2-2017]

- 04.-Artículo. Plataforma Arquitectura [22-2-2017]

- 04.-Artículo. Plataforma Arquitectura [22-2-2017]

- 05.-Biografia y obras del arquitecto. Viaje a Uruguay [23-5-2015]

- 05.-Biografia y obras del arquitecto. Viaje a Uruguay [23-5-2015]

- 05.-Biografia y obras del arquitecto. Viaje a Uruguay [23-5-2015]

- 06.-Web. Eladio Dieste, el gran Maestro uruguayo. Arquitectura y empresa [23-2-2017]

- 06.-Web. Eladio Dieste, el gran Maestro uruguayo. Arquitectura y empresa [23-2-2017]

- 06.-Web. Eladio Dieste, el gran Maestro uruguayo. Arquitectura y empresa [23-2-2017]

- 07.-Blog. Las iglesias de Eladio Dieste. [22-2-2017]

- 07.-Blog. Las iglesias de Eladio Dieste. [22-2-2017]

- 07.-Blog. Las iglesias de Eladio Dieste. [22-2-2017]

- 08.-Obra. Iglesia del Cristo Obrero, Eladio Dieste. ArchDaily [15-3-2017]

- 08.-Obra. Iglesia del Cristo Obrero, Eladio Dieste. ArchDaily [15-3-2017]

- 08.-Obra. Iglesia del Cristo Obrero, Eladio Dieste. ArchDaily [15-3-2017]

- 09.-PDF. Artículo. Congreso Nacional de la Historia de la Construcción. "Las bóvedas de cerámica armada en la obra de Eladio Dieste..." [22-2-2017]

- 09.-PDF. Artículo. Congreso Nacional de la Historia de la Construcción. "Las bóvedas de cerámica armada en la obra de Eladio Dieste..." [22-2-2017]

- 09.-PDF. Artículo. Congreso Nacional de la Historia de la Construcción. "Las bóvedas de cerámica armada en la obra de Eladio Dieste..." [22-2-2017]

- 10.-Docencia. PWPT. Regionalismo crítico, iberoamerica [15-3-2017]

- 10.-Docencia. PWPT. Regionalismo crítico, iberoamerica [15-3-2017]

- 10.-Docencia. PWPT. Regionalismo crítico, iberoamerica [15-3-2017]

- 11.-Docencia. PWPT con su obra [23-5-2015]

- 11.-Docencia. PWPT con su obra [23-5-2015]

- 11.-Docencia. PWPT con su obra [23-5-2015]

- 12.-Video de la obra de Eladio Dieste. Entrevista. 9´58" [23-5-2015]

- 12.-Video de la obra de Eladio Dieste. Entrevista. 9´58" [23-5-2015]

- 12.-Video de la obra de Eladio Dieste. Entrevista. 9´58" [23-5-2015]

- Obras de Dieste. Plataforma Arquitectura [19-4-2018]

- Video. Tradición e innovación [19-4-2018]

- Obras de Dieste. Plataforma Arquitectura [19-4-2018]

- Video. Tradición e innovación [19-4-2018]

- Obras de Dieste. Plataforma Arquitectura [19-4-2018]

- Video. Tradición e innovación [19-4-2018]

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Págs. 771-812.”La arquitectura en Latinoamérica”

pág 782. Uruguay

La arquitectura uruguaya contó durante el período del Movimiento Moderno con la figura de Julio Vilamajó (1894-1948), de una gran capacidad creadora. En la actualidad, el ingeniero Eladio Dieste (1917) representa una de las tendencias de la arquitectura uruguaya más conocidas. Toda su dilatada obra, que pasa por hitos tan remarcables como la Iglesia de Atlántida (1958-1959) (fig. 927), el Establecimiento T. E. M. en Montevideo (1960), la Iglesia de San Pedro en Durazno (1967-1971) y el Cobertizo para terminal de autobuses en Punta del Este (1969), está resuelta siempre a base de bóvedas de ladrillo. Su obra se centra en un esfuerzo científico por respetar el saber artesanal, mejorando y racionalizando la técnica y la expresividad del trabajo en ladrillo visto. En sus edificios, a partir de la interpretación de la lógica estructural de la bóveda a la catalana —que Dieste aprendió colaborando con Bonet en la casa Berlingieri—, se intenta que las mismas superficies exteriores sean la estructura portante —a la manera de Félix Candela—, recurriendo siempre a formas esféricas de doble curvatura —como en algunas obras de Gaudí-, las formas que, tal como dice Dieste, se dan en la naturaleza y las que con un mínimo de materia dan un máximo de resistencia.

CURTIS William. J., La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006.

Págs. 567- 587.“ Modernidad, tradición e identidad en los países en vías de desarrollo”

El arquitecto/ingeniero uruguayo Eladio Diestepensaba en la tecnología local como un rasgo básico de identidad y estaba comprometido con la idea de que las soluciones del Tercer Mundo «deben dejar atrás el subdesarrollo, pero sin copiar los procesos y las técnicas de otros países». Su trabajo se servía de sistemas estructurales a base de piezas cerámicas que se unían como láminas y se combinaban como delgadas bóvedas de cáscara, como vanos cubiertos con amplias curvas o como muros ondulados. Estas soluciones mitigaban la necesidad de nervaduras y vigas, y eran mucho más baratas de construir que el hormigón armado; también se adaptaban a los materiales, la mano de obra y el clima de Uruguay. Apoyándose en estos principios, Dieste creó, desde los años 1950 en adelante, mercados, silos, torres, estaciones de autobuses, casas e incluso iglesias que se distinguían por su clara formulación conceptual, sus poderosos volúmenes y sus delgadísimas superficies curvas de piezas cerámicas con juntas de mortero basto. En una perspectiva amplia, Dieste pertenecía quizás a una tradición que se remontaba hasta Gaudí pasando por Torroja, pero incluso en sus soluciones más utilitarias tenía el sello de un estilo genuino: algo enraizado en sus lecturas de las realidades

Hay pues hondas razones morales (y prácticas, que viene a ser lo mismo) para nuestra búsqueda. Intentarla es dar forma a nuestra obra, o sea que es con la forma de lo que hagamos que podremos ajustarnos a las leyes de la materia, y hay en el intento y en aquella búsqueda toda la nobleza y la reverencia que supone el diálogo con la realidad y su misterio, que la misma lucha nos muestra que no es extraño a nosotros, sino que está con nosotros en esencial comunión. Para que la arquitectura sea de veras construida, los materiales no deben usarse sin un profundo respeto a su esencia y consiguientemente a sus posibilidades; sólo así lo que hagamos tendrá esa economía cósmica [...] que es la que sostiene el mundo. [...] y sólo entonces podrá tener esa autoridad que tanto nos sorprende frente a las grandes obras del pasado.

...Aunque las posiciones arquitectónicas eran en parte una cuestión de sensibilidad individual, también reflejaban las aspiraciones, los mitos y las ideologías de la sociedad. Los ejemplos indios, mexicanos, turcos e iraquíes anteriormente examinados se crearon en países que se enfrentaban, cada cual, a su manera, a la cuestión de las identidades nacionales modernas. Estas identidades se formulaban sobre la base de unos ideales seculares `unificadores' para el estado nación, que trataban de conciliar e integrar diferentes religiones y grupos étnicos, diversidades regionales y geográficas, y contrastes estridentes entre los mundos rural y urbano. La noción misma de 'tradición nacional' solía significar una versión alterada del 'pasado local' en la que el colonialismo reciente se veía como una intervención ajena, pero los restos de imperios más antiguos (algunos de ellos fruto de la ocupación extranjera) se idealizaban como algo crucial para la evolución nacional. La 'modernización' suponía habitualmente la mecanización de la tecnología y una implicación mayor en la economía global fuesen la de los beneficios. Cualesquiera que eran prácticamente parte del proceso. Pero había lugares en el que el mundo que estaban más alejados de las llamadas ‘normas’ de la civilización industrial, que eran más introvertidos y cuya vida social y económica se apoyaba más e la base rural; en estos casos, era probable que la continuidad con las tradiciones vernáculas locales fuese más fuerte. Esta era precisamente la clase de ‘integridad’ que Fathy admiraba y que había intentado (sin mucho éxito) oponer a las fuerzas de la rápida modernización de Egipto. Desde esta perspectiva, la cuestión no era tanto la modificación del movimiento moderno para acercarlo a las herencias locales, cuanto el ligero ajuste de la construcción vernácula existente para adaptarla a los modos y los medios modernos.

Págs. 635-655” Lo Universal y lo local. Paisaje, clima, cultura”

En la década de 1970, tanto el mapa político como el universo arquitectónico habían cambiado, lo que se plasmó en la concesión de un estatus y una validez mayores a las tradiciones no occidentales, así como en una actitud mucho más permisiva con respecto al uso del pasado. Los capítulos anteriores han intentado perfilar la variedad de opciones y posturas existentes en diversas partes de lo que Nehru llamó el 'Tercer Mundo': ese mundo que no formaba parte de ninguno de los dos grandes bloques. Haciéndose eco. hasta cierto punto, de los discursos anteriores del romanticismo nacional en Occidente, se propusieron nuevos modelos para el cruzamiento de la arquitectura moderna con imágenes distintivas de los pasados nacionales. A veces lo que se imponía era el impulso interno, en cuyo caso los edificios podían orientarse hacia un compromiso directo con una fase u otra de la tradición local; a veces lo que se imponía era el impulso externo, en cuyo caso lo local se transformaba más bien en la dirección de los modelos internacionales. Los ejemplos de

figuras como Geoffrey Balda, Bawa, Balkrishna Doshi, Eladio Dieste o Teodoro González de León han servido para poner de manifiesto toda una variedad de maneras de afrontar esos dilemas.

---