Chiswick House

- 1725 - 1729

- III CONDE DE BURLINGTON, Richard BOYLE

- KENT, William

- Londres

- Reino Unido

- Wikipedia - Descripción e historia (English)

- RIBA - Breve descripción del edificio

- GreatBuildings - Fotografías e información

- Descripción y semejanzas con Villas Palladianas

- Historia. Emplazamiento y jardines. Intervenciones

- Descripción de la composición, arquitecto y jardines

- Descripción de la composición, arquitecto y jardines

- Breve descripción y usos actuales [16-11-2015]

- Blog: La mariposa de Brimistone

KOSTOF, Spiro. Historia de la Arquitectura. Edit. Alianza Editorial.Madrid, 1988.

Tomo 3. Pags. 957-993. Una arquitectura para un nuevo mundo.

Págs. 959-960. Europa bajo conmoción. El liderazgo de Inglaterra.

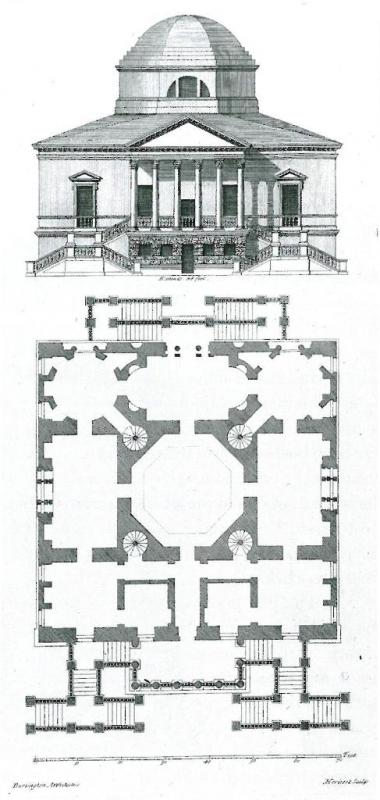

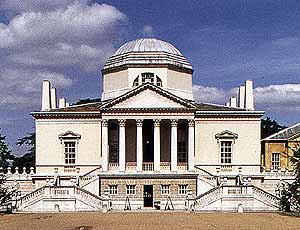

Los edificios públicos y las mansiones campestres del nuevo estilo eran, por supuesto, más grandiosas, pero siempre se comportaban con esa fría reserva y tenaz ortodoxia que caracterizaba a todo el movimiento del Neo-Palladianismo. Pero no debemos pensar que lo que estaba llevándose a cabo era una simple transcripción de Palladio. La propia confianza de Iñigo Jones en los modelos italianos del siglo XVI había sido bastante ecléctica, y ello se manifestaba en la obra de los arquitectos que ahora revivían a Jones junto con Palladio. La nueva Villa de Burlington en Chiswick, por ejemplo, se fija sólo superficialmente en el modelo de la Villa Rotonda de Palladio. La planta, dispuesta en torno a un octogono central, muestra distribuciones de habitaciones muy diferentes en sus dos frentes, y las fachadas son asimismo distintas (Fig. 22.9, 19.33). Incluso las ventanas palladianas del frente del jardín, con sus arcos exteriores abarcan-tes, domestican las características del motivo veneciano. El tambor octogonal con sus ventanas termales yuxtapone un elemento fuertemente extrovertido con la masa cúbica de debajo. Internamente, la inspiración para la decoración de las habitaciones procede de Jones, no de Palladio.

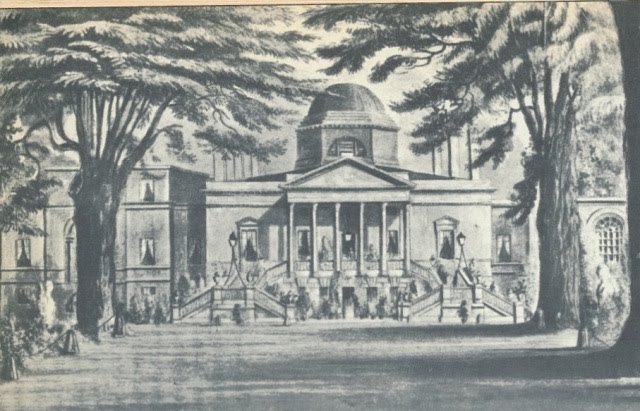

Pero más incomprensible es el hecho de que Chiswick, y todas las demás villas neo-palladianas, fueran concebidas para estar en parques de diseño informal. A primera vista, esto parece paradójico (Fig. 22.10). ¿Cómo puede ser que una arquitectura tan pulcra, de una formalidad tan doctrinaria, se concilie con jardines libres y pintorescos? Tenemos que recordar aquí que el neo-palladianismo establece un ethos nacional, democrático, protestante, contra la tiranía dual del catolicismo y el poder absoluto. Si el barroco era propagandístico del primero, los jardines formales de los franceses recordaban a los aristocratas liberales ingleses la rimbombancia principesca, la autocracia y su corolario, la servidumbre.

Estos parques y jardines, donde, sus más bellos parajes reordenados, y la naturaleza por presuntuoso arte oprimida, por los que se lamenta el genio de los bosques…como decía un poeta del círculo de Burlington. Inglaterra, un país libre, deja a la naturaleza en libertad -o casi-. El arte se contenta con realzar lo que ya hay allí, con «vestir a su señora y revelar sus encantos». La arquitectura clásica y el jardín de paisaje, pues, son dos vehículos complementarios mediante los cuales se expresa la libertad.

Los orígenes del jardín inglés, según el comentario de la época, estaban en la Roma republicana y en China. Por supuesto, la primera opción era un capricho literario. Se apoyaba en la poesía pastoral latina y en las descripciones de las villas campestres de Cicerón, Plinio y otros. La deuda con China parece más extraña. Era producto tanto de la interpretación como de la realidad. La Ilustración creía que China era gobernada sabiamente por monarcas benevolentes que tenían en el corazón el interés del pueblo, de un modo parecido al modelo del filósofo-rey de Platón. Esto encontraba confirma-ción a nivel ambiental en la licencia, cuidadosamente producida, de los jardines chinos, con sus arroyos sinuosos, sus delicados puentes y sus pequeñas islas, de los que traían relatos los viajeros y, por primera vez en 1713, también representaciones visuales. Kent, que trazó lo que fue quizá el primer jardín parcialmente natural de Inglaterra para la Villa Chiswick de Burlington, compartía este amor por la estudiada irregularidad de los jardines chinos, que los ingleses letrados llamaban sharawagi.

La moda decorativa llamada chinoiserie había comenzado incluso antes con una pequeña casa de placer construida en el parque de Versalles por Louis le Vau en 1670. Tras esta moda subyacía una caprichosa imagen de China como la tierra de las casas ajardinadas pintadas de colores vivos y con celosías, de altas torres de pagodas, aleros vueltos hacia arriba de los que colgaban carrillones o pequeñas campanas, y cantidad de jade y porcelana. Hacia comienzos del siglo XVIII, las habitaciones chinas estaban haciendo furor en los palacios europeos (Fig. 22.11). Sus interiores juguetones, exótica y preciosamente decorados encajaban con el talante coqueto del rococó. Estas habitaciones tenían porcelanas y maderas caladas, paneles lacados, muebles «japoneses», paneles con floridas escenas orientales, tabaqueras esmaltadas, y estatuillas de porcelana. Pronto los edificios de chinoiserie comenzaron a salpicar los jardines, especialmente en Inglaterra: pagodas llamadas «la casa de Confucio», casas de pescar, puentes, salones de té, todos ellos hechos de materiales raramente más sustanciosos que la madera calada, el papier maché, y la lona pintada (Fig. 22.12). Hacia mediados de siglo el poeta James Cawthorn escribía:"Nuestras granjas y establecimientos comienzan a parecerse a las elegantes villas de Pekín; Sobre cada colina se levanta un templo coronado en espiral Con serpientes colgadas a su alrededor, y con una orla de campanas".