Ayuntamiento de Hondarribia

- 1731 - 1740

- ZABALA, Andrés de

- Hondarribia - Fuenterrabía (Gipuzkoa)

CENICACELAYA, Javier.,RUIZ DE AEL, Mariano J., AZPIRI ALBÍSTEGUI, Ana., Ayuntamientos en Gipuzkoa / Udaletxeak Gipuzkoan. Eusko Ikaskuntza. Bilbao, 2014.

Hasta el siglo XVIII las reuniones concejiles de Hondarribia se hacían en una casa-torre que había junto a la iglesia porque no existía un edificio para ayuntamiento. Las Juntas Generales también llegaron a reunirse en algunas dependencias de la propia iglesia, a falta de un lugar mejor. Pero a principios del siglo XVIII, después de haber sufrido la terrible destrucción provocada por el asedio de 1638 y aún reducida en su mayoría a cascotes, Hondarribia decide construir un edificio para ayuntamiento. La ciudad, que se ganó el título de tal, no por su tamaño ni por su riqueza, sino por haber contenido a los franceses a riesgo de ser totalmente destruida, llegando a fundir las monedas de plata para hacer balas, deseó significarse decorosamente como autoridad no religiosa ni militar, sino civil. Por eso el aspecto que escogió fue abierto al público y a la calle. Palaciego en su presencia y sin ningún afán o gesto referido a su condición de Plaza de Armas.

Un rasgo muy singular de este ayuntamiento es su localización, porque es anómala. Está situado entre medianeras en la línea de las construcciones de la calle Mayor. En la arquitectura de su alzado, exceptuando su entrada con arquería, la planta superior se integra perfectamente en la gran fachada continua que hacen los edificios en la alineación de la calle. Parece la residencia de una persona principal. No se hace notar desde la lejanía, no busca ser un hito urbano, como se ve claramente en otros ayuntamientos que cierran plazas e incluso crean nuevos núcleos de centralidad. Se camufla en la monumentalidad difusa de la calle. Cada casa por sí sola no es una obra singular de la arquitectura, pero la suma de todas haciendo la gran fachada de la alineación de la calle es lo que construye lo que se llama monumentalidad difusa. Cada pieza aporta calidad y ésta se acumula para hacer que el conjunto sea más que la suma de sus elementos. En este contexto es en el que se mueve la composición del Ayuntamiento de Hondarribia. Para verlo hay que subir por la calle hasta casi tenerlo encima. No marca visuales. Sin embargo la iglesia sí las marca y el Alcázar también. Pero ambos son los dos grandes poderes anclados en una modesta población, todavía hecha cascotes a principios del siglo XVIII.

En 1720 se consiguió la compra del solar por un precio asequible. El lugar le negaba la posibilidad de hacer plaza, pero ya existía una lo suficientemente grande en la parte alta. Sin embargo, al colocarse en la calle de la entrada principal al recinto amurallado, su capacidad de control de entrada le daba un valor fiscalizador estratégico. No sólo eso, su accesibilidad desde extramuros evitaba circulaciones indeseables por la población, porque quien fuera al ayuntamiento entraba por la puerta principal, lo encontraba y salía muy fácil y rápido. De manera que ganó en utilidad y facilidades para el servicio ciudadano, lo que perdió en el lucimiento que le hubiera dado un solar de plaza en el que se pudiera ver bien su fachada.

El edificio se construyó entre 1731 y 1740, sobre una traza proyectada por Andrés de Zabala. El trabajo de los canteros, herreros y carpinteros fue fundamental. Era una época en la que tenían perfecta capacidad para levantar la construcción con sus cuadrillas, sólo con la referencia de la traza. Y fueron ellos quienes le dieron su peculiar fisonomía, tan parecida a las viviendas palaciegas urbanas que les eran encargadas sin mediar arquitectos. El corte de cantería es impecable. Se nota el protagonismo de los canteros incluso en el exceso. De hecho, el aparejo almohadillado de los arcos, con sus dovelas regruesadas, no es un acierto compositivo, porque resta la potencia necesaria al lienzo de muro para equilibrar los tres grandes huecos de la entrada. Aquí se ven las dudas y la falta de madurez en el uso de los recursos compositivos barrocos, particularmente los del barroco clasicista al que tiende el edificio. A medida que avance el siglo se irán aclarando estos titubeos.

Su distribución en planta es la del cubo con un gran atrio de entrada, escalera interior como distribuidor de circulaciones y Salón de Plenos en la planta principal, coincidiendo con el espacio del atrio. Son también los dos espacios básicos que se manifiestan en el alzado, la entrada con su triple arquería y la magnífica pieza del gran balcón corrido sobre ménsulas que corresponde al Salón de Plenos y que es el palco de autoridades. Esta pieza de hierro forjado genera una horizontal muy potente y da la clave de la solución compositiva. Por un lado está el balcón, continuando coherentemente, aunque sin necesidad de una total exactitud, la línea de imposta de los balcones inmediatos. No sólo subraya la altura del forjado del edificio, también contribuye a dar unidad a la hilera de balcones de toda la calle, que siendo más pobres, se ven enriquecidos por su presencia. Además lo hace con autoridad ya que fija la línea donde en las otras casas está la segunda planta, correspondiendo con la planta del Salón de Plenos, que desde la calle se ve como el primer piso del ayuntamiento. Lógicamente esto es lo que distingue el edificio institucional de todos los contiguos.

Apoyado sobre los arcos de doble altura con soportales, este piso principal y su balcón son contenidos por la espectacular cornisa, con ménsulas de madera, que marca la segunda y definitiva horizontal. Es una cornisa decidida, sin partir, sobre una imposta moldurada que querría ser entablamento y un vuelo tan espectacular como el del balcón. Un elemento característico de la arquitectura tradicional hondarribitarra dignificado y asumido como patrimonio local al ser adoptado por el ayuntamiento.

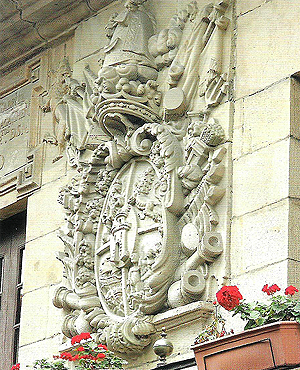

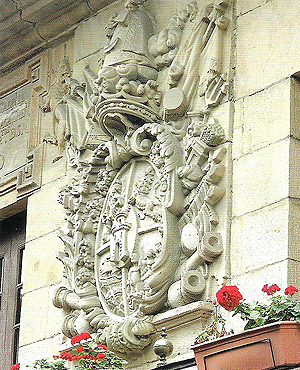

Y para terminar, dos grandes blasones entre los tres balcones superiores rematan la aparente desnudez de este piso. Otra vez un recurso que ya era un lugar común en la arquitectura de la época. Desgraciadamente el interior no ha sido tan bien conservado como el exterior. Las sucesivas reformas, aunque hechas con afán restaurador, sobre todo las que se hicieron hacia 1900, han desvirtuado mucho el original.