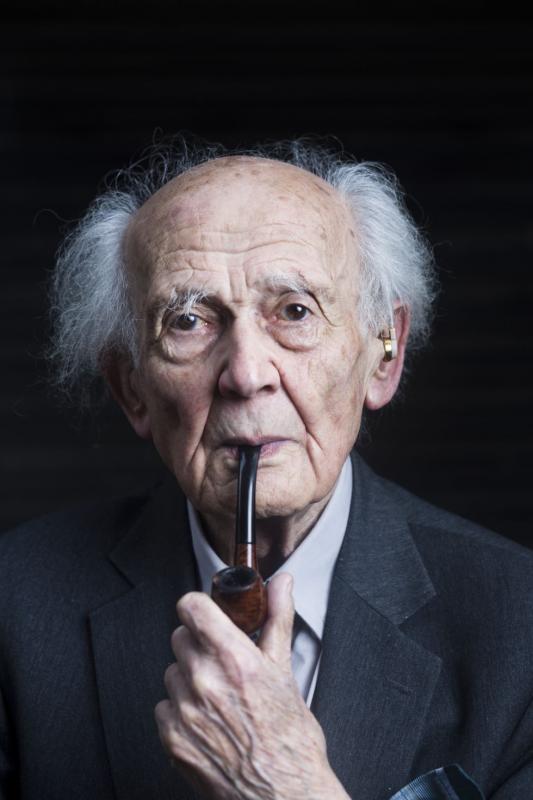

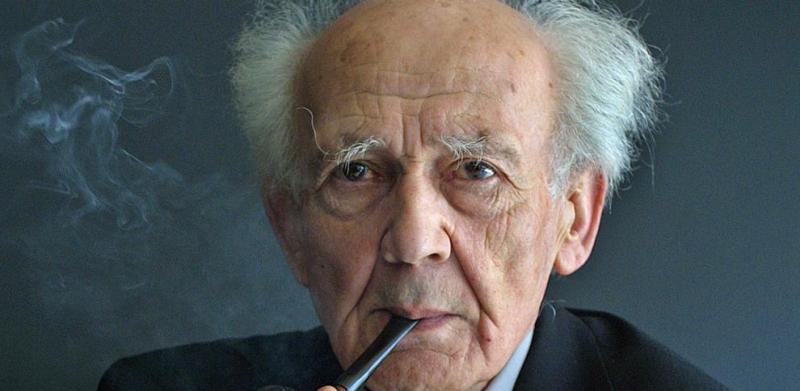

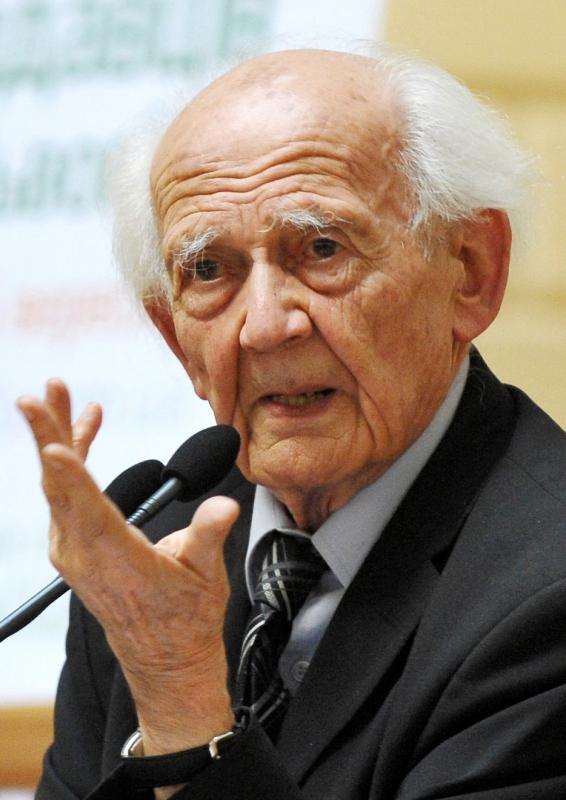

BAUMAN, Zygmunt

- Sociólogo, filósofo y ensayista

- 1925 - Poznan. Polonia

- 2017 - Leeds. Reino Unido

- Analisis : La sociología de Zygmunt Bauman:una clave para entender nuestro tiempo [25-3-2025]

- Articulo de prensa [25-3-2025]

- Artículo Modernidad líquida [18-3-2019]

- Biografía. Wikipedia [22-1-2019]

- Citas de Zygmunt Bauman [18-3-2019]

Zygmunt Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el Holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización, la convivencia con otros, la crítica a las redes sociales, y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de la «modernidad líquida». Podemos decir que era partícipe de la antiglobalización.

El interés de la investigación de Zygmunt Bauman se enfocó en la estratificación social y en el movimiento obrero, antes de interesarse en temas más globales tales como la naturaleza de la modernidad. El período más prolifero de su carrera comenzó cuando se acrecentó su importancia más allá de los círculos de sociólogos profesionales con un libro que publicó acerca de la supuesta conexión entre la ideología de la modernidad y el Holocausto.

La obra de Bauman comprende 57 libros y más de 100 ensayos. Muy influido por Gramsci, nunca llegó a renegar de los postulados marxistas. Sus obras de la década de 1980 y principios de los 90 analizan las relaciones entre la modernidad, la burocracia, la racionalidad imperante y la exclusión social. Siguiendo a Sigmund Freud, concibe la modernidad europea como el producto de una transacción entre la cesión de libertades y la comodidad para disfrutar de un nivel de beneficios y de seguridad.

---

MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.

Págs. 79-114. “Mundos”.

Nuestra época tiene una obsesión por crear muros. Zigmunt Baumanha escrito que nuestra frenética actividad en el trazado de fronteras pretende combatir el miedo a los riesgos y peligros contemporáneos. Y cuanto más fracasan, más nos obsesiona la seguridad. El paroxismo de la continua transformación de controles y barreras lleva a poner más vigilancia y más fronteras. Y las fronteras comportan una grave pérdida de esperanza en la convivencia....

... Debemos interpretar las ciudades como máquinas que consumen alimentos, y reflexionar sobre su procedencia, cualidades e inconvenientes, así como sobre los modos de vida urbanos dentro de la sociedad de consumo.

Este predominio de la sociedad de consumoha sido caracterizado por Zygmunt Baumancomo "modernidad líquida donde prevalece la "vida liquida”. Se trata de unas sociedades basadas en la velocidad de los cambios, el trabajo precario y el continuo incremento de los sectores de exclusión. Ha sido en las últimas décadas del siglo XX cuando se ha consolidado lo que podemos denominar vida basura, expresada en fenómenos característicos de la vida contemporánea, detectados y nombrados hace años: la comida rápida (fast food o comida basura), los programas de televisión convertidos en telebasura, donde predominan la chabacanería y lo que Rino Levillamó "violencia inútil, y los contratos basura de trabajo temporal, precario y mal remunerado, cada vez más abundante. En 2003, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)presentó una exposición especialmente sintomática, titulada Cultura basura, en la que se exploraba la arqueología del mal gusto, de lo kitsch y lo hortera, rastreando sus raíces culturales. La vida basura, en definitiva, tiene sus orígenes en la fragilidad programaday organizada sobre los objetos de consumo que a partir de la década de 1960 se han producido para hacerlos más rápidamente obsoletos y pasados de moda.

Estos modos de vida se dan más entre la gente joven y de mediana edad, los sectores sociales más vulnerables o más influenciables por mecanismos sin escrúpulos como la publicidad. En su momento, el fenómeno se denominó la Generación X, y ha ido afectando a las generaciones nacidas a partir de la década de 1970 y en décadas siguientes, como la que a principios del siglo XXI se llama ni-ni, que ni estudia ni trabaja.

Lo que hemos denominado vida basura tiene que ver con la vida rápida, superficial y sin calidad, condicionada por el trabajo basura, que, además de no tener continuidad y estar mal pagado, es urgente, impersonal, descualificado y mecánico. Quien lo realiza no puede identificarse con lo que hace, ha desaparecido cualquier relación entre quien trabaja y lo que produce, vende o informa. Uno de los trabajos que más lo evidencia es el de televendedor de servicios desde diferentes latitudes, que no tiene en cuenta los horarios del destino de la llamada.

---

MONTANER J.M. MUXI Z., “Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.

Págs. 159-196."Vulnerabilidades”

Geografía de los “sin techo”

Al mismo tiempo, en todas las ciudades aumentan los grupos humanos que son excluidos por no responder al modelo dominante, como los ancianos, los discapacitados, los enfermos, los drogodependientes, los inmigrantes, los gitanos, los sin techo, que son marginados y convertidos en minorías, chivos expiatorios de las contradicciones y presiones del sistema económico.

Y dentro de la exclusión, la condición de ser un sin techo corresponde al mayor grado de marginación que puede darse dentro de una metrópolis. Las razones que llevan a esta situación límite de exclusión, que comporta vivir y dormir en la calle, llevando a cuestas lo poco que se tiene, son diversas, pero generalmente se unen la falta de trabajo y de recursos con la pérdida de unos lazos familiares y sociales que ayuden a disponer de un hogar, aunque sea provisional, y obligan al sin techo a habitar cualquier rincón de la ciudad. Y, al mismo tiempo, es un aviso del aumento de nuestra vulnerabilidad: cualquiera puede verse envuelto en una situación en la que se vayan acumulando desgracias y pérdidas; es decir, cualquiera puede quedarse sin trabajo y empobrecer, separarse o perder a su familia, contraer enfermedades crónicas y mentales, ser víctima de la violencia gratuita o sufrir un accidente o un incendio, caer en el alcoholismo, la drogodependencia o la ludopatía, tener problemas judiciales, ser incapaz de pagar la hipoteca víctima de la pérdida de recursos y del hundimiento de la burbuja inmobiliaria, o ser objetivo de los desaprensivos que ejercen el mobbing para verse expulsado de una vivienda con valor urbano que quieren convertir en un hotel, un apartamento turístico o una vivienda de lujo. Nadie está a salvo de caer en una cadena de fatalidades.

Los sin techo representan a los perdedores, a los otros, a las minorías. Su presencia es molesta, ya que están excluidos del consumo, y por ello son considerados extraños. Representan, visiblemente, no solo un temible fracaso personal sino, sobre todo, el fracaso de los diversos proyectos sociales del Estado. Tal como han escrito Arjun Appadurai y Zygmunt Bauman, los sin techo son molestos porque representan a los marginados del mundo del consumo y de las fuerzas económicas de la globalización.

La gravedad de la situación de los sin techo se expresa en el hecho de que, al no tener casa, han perdido su derecho a la vida privada y a la intimidad. Su vida cotidiana se realiza en el espacio público, donde además son susceptibles de ser expulsados, mutilados, robados, vejados o agredidos. Ello los convierte en marginales, los degrada humanamente y los hace totalmente frágiles y vulnerables. Lo privado ha desaparecido, diluido en lo público. Solo puede desarrollarse lo privado —dormir, comer, asearse— en lo público. E incluso en el caso de que puedan acceder ocasionalmente a una plaza en un albergue de indigentes, las condiciones de promiscuidad que en general dominan en estos lugares no les permite recuperar del todo ni la intimidad ni la dignidad. Por tanto, en la experiencia del sin techo, la esfera privada y la pública se disuelven: la relación y los límites entre lo privado y lo público se han roto totalmente.

Vivimos en un sistema que va excluyendo cada vez a más población y que hace aumentar los sectores vulnerables. Tal como ha escrito Zygmunt Baumann en Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, la modernidad se basa esencialmente en incrementar el número de excluidos, de vidas desperdiciadas. Por ejemplo, las personas con limitaciones económicas en ciudades turísticas como Nueva York, Berlín, París, Venecia, Barcelona o Valencia van siendo expulsadas de sus casas, muchos de ellos ancianos, que han de recurrir a pensiones o residencias. Como consecuencia, los barrios pierden población residente y los comercios de proximidad se reducen y se tematizan. Por tanto, una parte de los ciudadanos, aunque no se hayan convertido en sin techo, han sido “deshabitados”, expulsados de sus domicilios, gente mayor o sin recursos a la que han sometido al mobbing inmobiliario y cuyo viejo edificio ha pasado a ser un lugar para turistas.

La geografía de los sin techo está definida por los rincones más protectores de cada ciudad: puentes, pórticos, parques, portales, retranqueos, huecos de los escaparates de las tiendas, cajeros automáticos o pisos abandonados ocupados. Para dormir, los sin techo buscan lugares específicos cerca de centros asistenciales y redes de transporte urbano, para poder acceder a lugares de ayuda para comida o ropa y rincones transitados para evitar la violencia verbal o física. Por su morfología compacta, sus espacios intermedios y sus recovecos, la ciudad histórica favorece más la existencia de rincones para la vida nómada de los sin techo que las ciudades de trazado moderno, con zonas monofuncionales, amplias avenidas, edificios aislados y espacios delimitados. Los indigentes sobreviven mejor en las estructuras urbanas preindustriales e industriales, con muchos ámbitos ambiguos, más acordes con una vida con pocos medios, que en los trazados rectilíneos y en los espacios abiertos del urbanismo moderno, pensados esencialmente para moverse en automóvil. El trazado de la ciudad contemporánea ha sido diseñado mediante derribos, con grandes avenidas y bulevares haussmannianos que eliminan la diversidad y los pliegues, los rincones y las irregularidades que permitirían habitarlos, encontrarse u ocuparse.

Y cuando este proceso de pérdida paulatina empuja hasta la situación límite de llegar a dormir en la calle, son las organizaciones de ayuda social y las instituciones públicas locales las que localizan al sin techo e intentan que recurra a centros de acogida. Se puede establecer que en la situación de los sin techo hay tres etapas distintas: la inicial, de desestructuración personal y caída en la marginación; la más avanzada o de consolidación de la trayectoria de calle y pérdida de la autonomía personal, cuando se lleva más de un año en esta situación; y la de cronificación, un estadio en el que el sin techo se hace reticente a las políticas de apoyo. Las instituciones públicas intentan intervenir en la primera etapa, más fácil y posible de revertir, y las ONG trabajan más en las otras dos etapas, más crónicas.

---