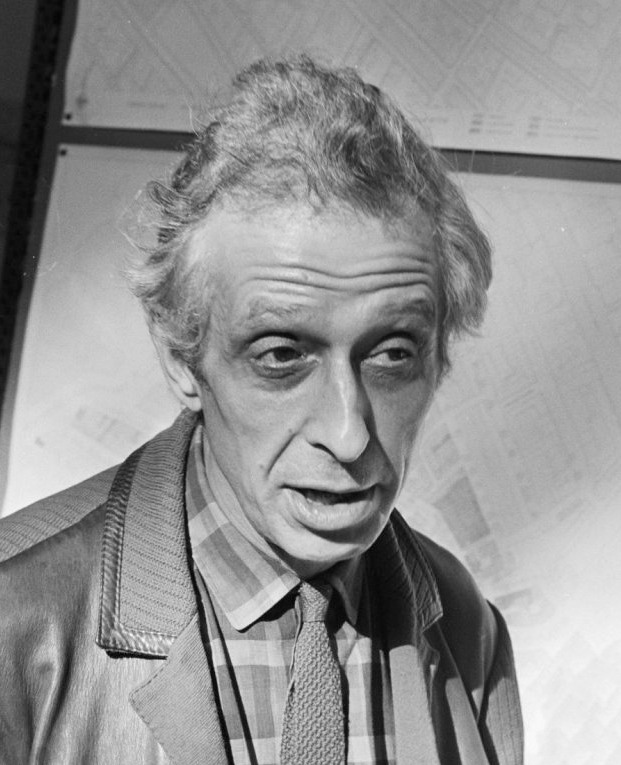

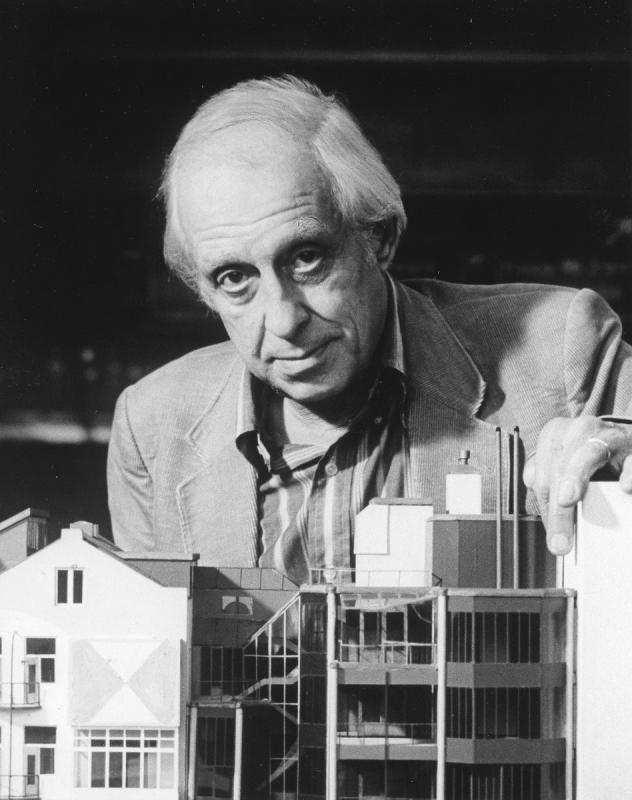

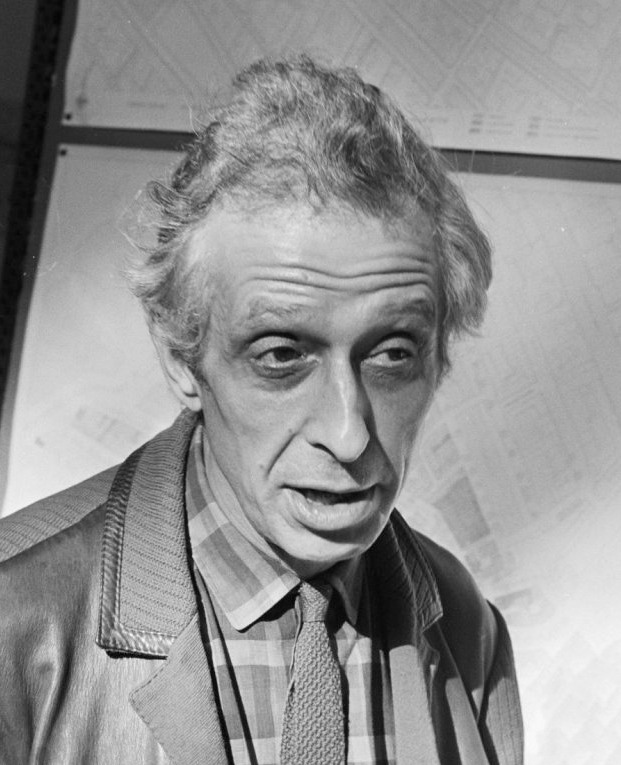

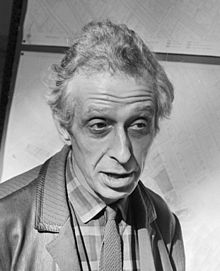

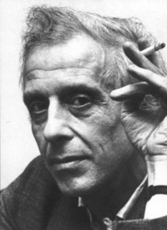

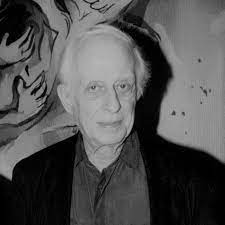

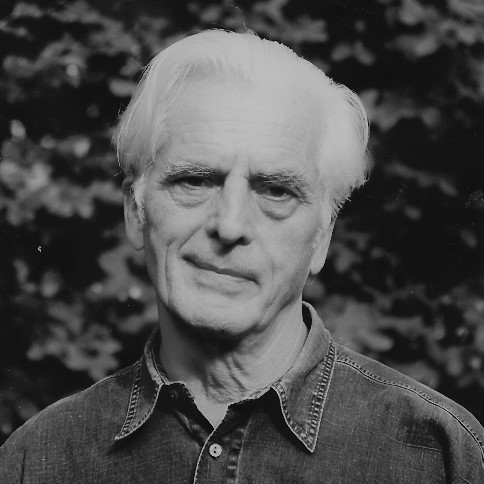

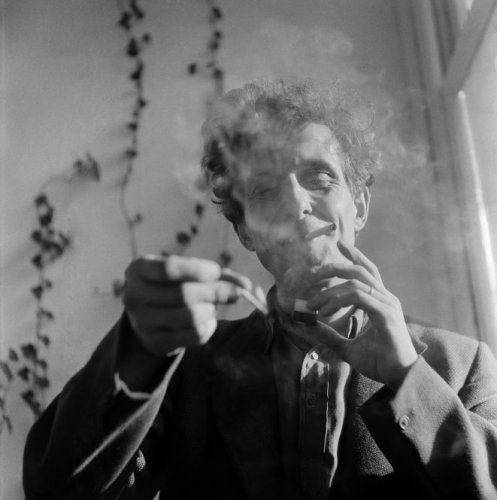

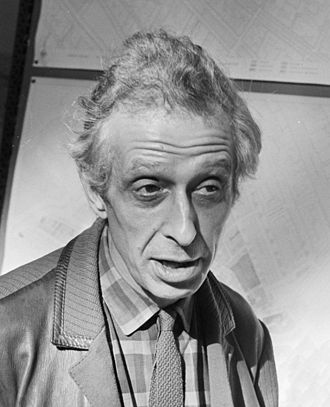

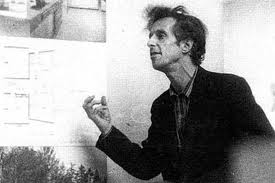

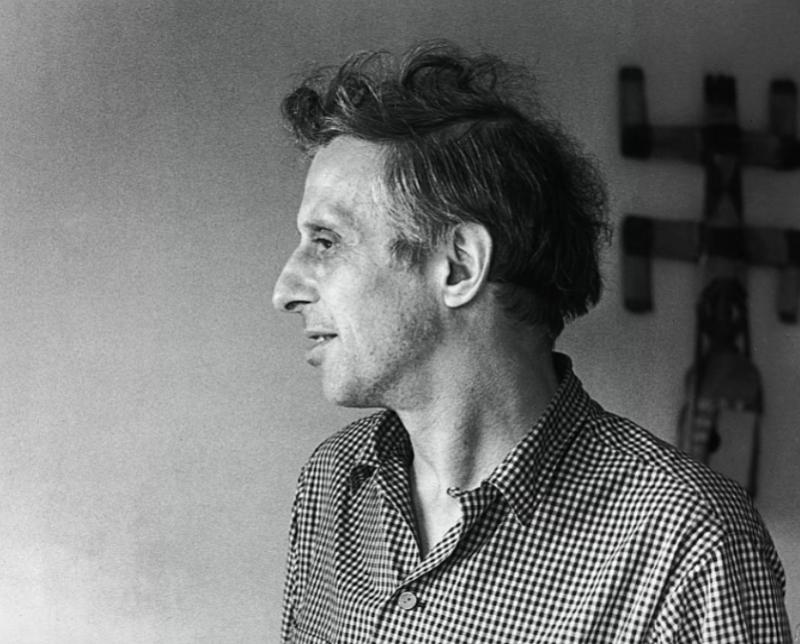

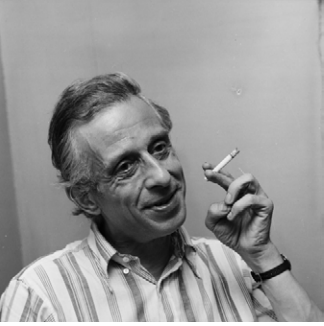

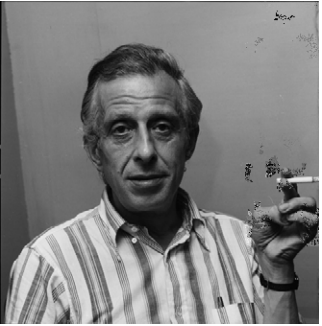

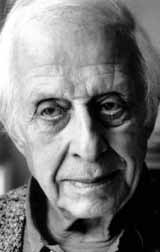

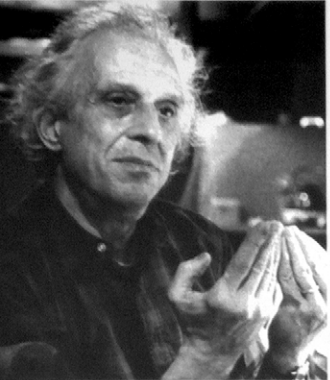

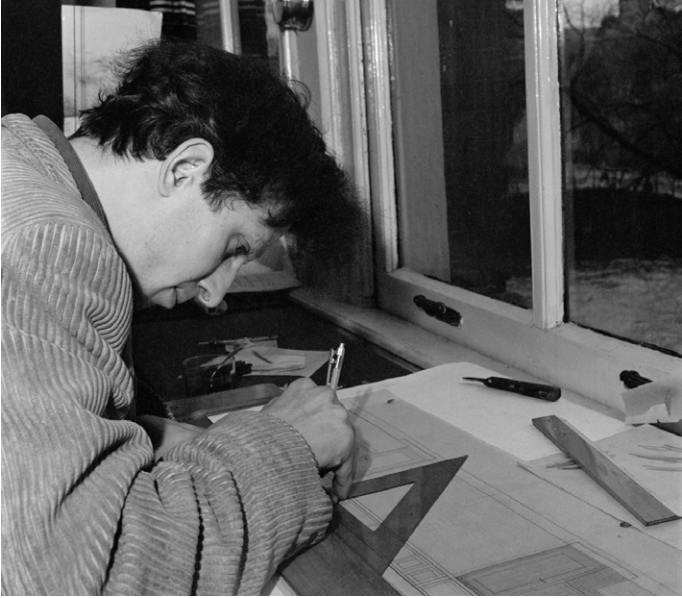

VAN EYCK, Aldo

- Arquitecto

- 1918 - Driebergen. Países Bajos

- 1999 - Amsterdam. Países Bajos

- Aldo van Eyck [24-2-2020]

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Tesis Doctoral "La dimensión humana de la arquitectura de Aldo Van Eyck"

- BIOGRAFIA

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Aldo van Eyck [24-2-2020]

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Tesis Doctoral "La dimensión humana de la arquitectura de Aldo Van Eyck"

- BIOGRAFIA

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Aldo van Eyck [24-2-2020]

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Tesis Doctoral "La dimensión humana de la arquitectura de Aldo Van Eyck"

- BIOGRAFIA

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Aldo van Eyck [24-2-2020]

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Tesis Doctoral "La dimensión humana de la arquitectura de Aldo Van Eyck"

- BIOGRAFIA

- Biografia y obras. WIkipedia [24-5-2015]

- Aldo van Eyck (alemán) [24-2-2020]

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- BIOGRAFIA

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- Aldo van Eyck (alemán) [24-2-2020]

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- BIOGRAFIA

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- Aldo van Eyck (alemán) [24-2-2020]

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- BIOGRAFIA

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- Aldo van Eyck (alemán) [24-2-2020]

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- BIOGRAFIA

- Biografia. EPdLP [24-5-2015]

- Aldo van Eyck - parques de juego en Amsterdam 1947-78 (pdf) [24-2-2020]

- Biografía. Van Eyck. Historia de la Arquitectura del siglo XX. Perfil profesional [24-5-2015]

- NOTICIA ELPAIS

- Aldo van Eyck - parques de juego en Amsterdam 1947-78 (pdf) [24-2-2020]

- Biografía. Van Eyck. Historia de la Arquitectura del siglo XX. Perfil profesional [24-5-2015]

- NOTICIA ELPAIS

- Aldo van Eyck - parques de juego en Amsterdam 1947-78 (pdf) [24-2-2020]

- Biografía. Van Eyck. Historia de la Arquitectura del siglo XX. Perfil profesional [24-5-2015]

- NOTICIA ELPAIS

- Aldo van Eyck - parques de juego en Amsterdam 1947-78 (pdf) [24-2-2020]

- Biografía. Van Eyck. Historia de la Arquitectura del siglo XX. Perfil profesional [24-5-2015]

- NOTICIA ELPAIS

- Blog 365 días de arquitectura [24-2-2020]

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- OBRA ANALISIS

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- Blog 365 días de arquitectura [24-2-2020]

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- OBRA ANALISIS

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- Blog 365 días de arquitectura [24-2-2020]

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- OBRA ANALISIS

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- Blog 365 días de arquitectura [24-2-2020]

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- OBRA ANALISIS

- Biografía. Vidas y obras. Aldo Van Eyck. IRCARQ [24-5-2015]

- Casa Hubertus [24-2-2020]

- Blog. Aldo van Eyck and the City as Playground [24-5-2015]

- ARQUITECTURA VIVA REVISTA

- Casa Hubertus [24-2-2020]

- Blog. Aldo van Eyck and the City as Playground [24-5-2015]

- ARQUITECTURA VIVA REVISTA

- Casa Hubertus [24-2-2020]

- Blog. Aldo van Eyck and the City as Playground [24-5-2015]

- ARQUITECTURA VIVA REVISTA

- Casa Hubertus [24-2-2020]

- Blog. Aldo van Eyck and the City as Playground [24-5-2015]

- ARQUITECTURA VIVA REVISTA

- Documento orfanato municipal de Amsterdam [24-2-2020]

- Docencia - Investigación. Trabajo. Parques en juego en Amsterdam. Van Eyck [24-5-2015]

- ANALISIS OBRAS

- Documento orfanato municipal de Amsterdam [24-2-2020]

- Docencia - Investigación. Trabajo. Parques en juego en Amsterdam. Van Eyck [24-5-2015]

- ANALISIS OBRAS

- Documento orfanato municipal de Amsterdam [24-2-2020]

- Docencia - Investigación. Trabajo. Parques en juego en Amsterdam. Van Eyck [24-5-2015]

- ANALISIS OBRAS

- Documento orfanato municipal de Amsterdam [24-2-2020]

- Docencia - Investigación. Trabajo. Parques en juego en Amsterdam. Van Eyck [24-5-2015]

- ANALISIS OBRAS

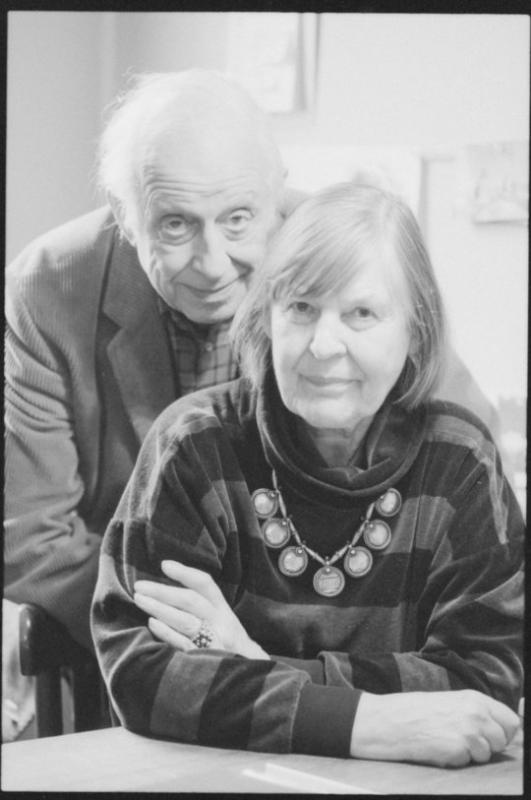

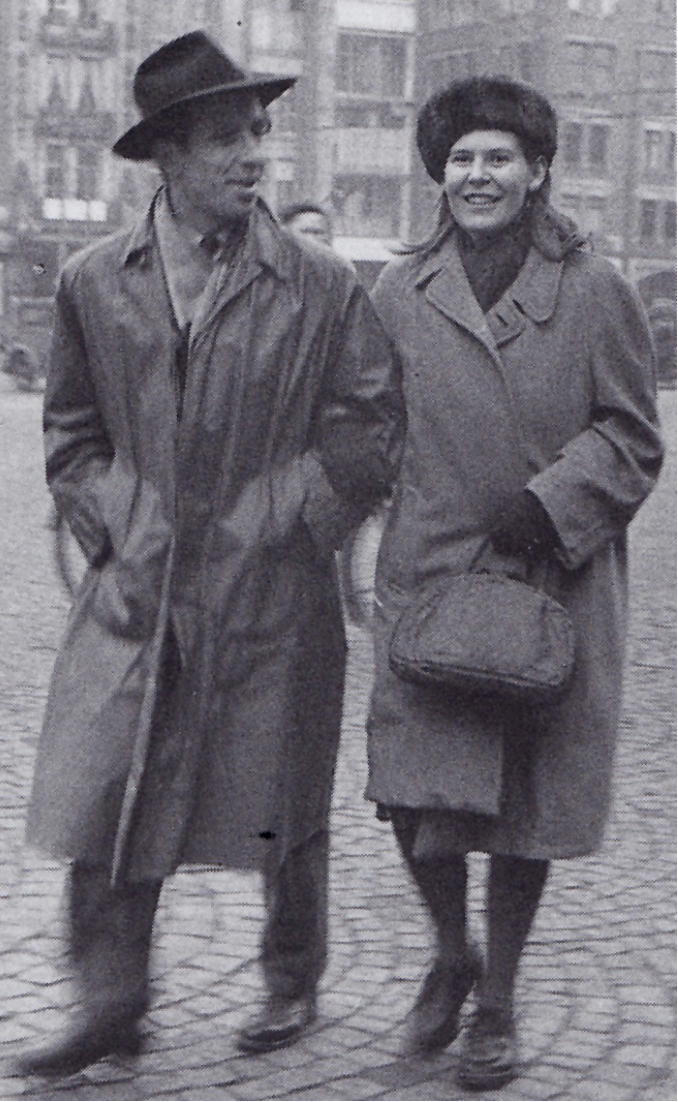

- Familia [24-2-2020]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Familia [24-2-2020]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Familia [24-2-2020]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Familia [24-2-2020]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Docencia. PWPT.Pase diapositivas.Biografia [02-11-2016]

- Revista diagonal [24-2-2020]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Revista diagonal [24-2-2020]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Revista diagonal [24-2-2020]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Revista diagonal [24-2-2020]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Prensa. EL PAIS fallecimiento Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Textos de van Eyck [24-2-2020]

- Revista. Articulo.Aldo Van Eyck. The Architectural Review [02-11-2016]

- Textos de van Eyck [24-2-2020]

- Revista. Articulo.Aldo Van Eyck. The Architectural Review [02-11-2016]

- Textos de van Eyck [24-2-2020]

- Revista. Articulo.Aldo Van Eyck. The Architectural Review [02-11-2016]

- Textos de van Eyck [24-2-2020]

- Revista. Articulo.Aldo Van Eyck. The Architectural Review [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Revista Diagonal. .Entrevista [02-11-2016]

- Web. Arch Daily Classics: Amsterdam Orphanage / Aldo van Eyck. Arch Daily [24-5-2015]

- Web. Arch Daily Classics: Amsterdam Orphanage / Aldo van Eyck. Arch Daily [24-5-2015]

- Web. Arch Daily Classics: Amsterdam Orphanage / Aldo van Eyck. Arch Daily [24-5-2015]

- Web. Arch Daily Classics: Amsterdam Orphanage / Aldo van Eyck. Arch Daily [24-5-2015]

- Web.Parques infantiles Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Web.Parques infantiles Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Web.Parques infantiles Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Web.Parques infantiles Aldo Van Eyck [02-11-2016]

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Articulo de la Dimensión Humana de la Obra de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografía [13-3-2021]

- Sobre van Eyck [13-3-2021]

- El poder de la arquitectura [13-3-2021]

- Tesis doctoral UPM. Hacia un método de configuración [13-3-2021]

- Biografía [13-3-2021]

- Espacio y lugar [13-3-2021]

- Beuys y Van Eyck [13-3-2021]

- El concepto in-between [13-3-2021]

- El espacio público de van Eyck [13-3-2021]

- Biografía [13-3-2021]

- Espacio y lugar [13-3-2021]

- El poder de la arquitectura [13-3-2021]

- Beuys y Eyck [13-3-2021]

- Espacio y lugar [13-3-2021]

- TFG de la UPC (Valencia) Aldo van Eyck y el concepto in-between [13-3-2021]

- El espacio público de van Eyck [13-3-2021]

- Tesis doctoral. Hacia un espacio de configuración [13-3-2021]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Articulo de la Dimensión Humana de la Obra de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Información acerca de Aldo van Eyck en "Wikipedia" [25-3-2025]

- Humanizar la arquitectura: el concepto In-Between de Aldo van Eyck [20-4-2022]

- CIRCARQ. Aldo van Eyck [20-4-2022]

- La dimensión humana de la arquitectura de Aldo van Eyck [20-4-2022]

- Cómo dibujar la casa de Aldo van Eyck [20-4-2022]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Articulo de la Dimensión Humana de la Obra de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografía [13-3-2021]

- Sobre van Eyck [13-3-2021]

- El poder de la arquitectura [13-3-2021]

- Tesis doctoral UPM. Hacia un método de configuración [13-3-2021]

- Biografía [13-3-2021]

- Espacio y lugar [13-3-2021]

- Beuys y Van Eyck [13-3-2021]

- El concepto in-between [13-3-2021]

- El espacio público de van Eyck [13-3-2021]

- Biografía [13-3-2021]

- Espacio y lugar [13-3-2021]

- El poder de la arquitectura [13-3-2021]

- Beuys y Eyck [13-3-2021]

- Espacio y lugar [13-3-2021]

- TFG de la UPC (Valencia) Aldo van Eyck y el concepto in-between [13-3-2021]

- El espacio público de van Eyck [13-3-2021]

- Tesis doctoral. Hacia un espacio de configuración [13-3-2021]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

- Obras

- Entrevista a Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Biografia de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Documento Proteger la infancia a través de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Articulo de la Dimensión Humana de la Obra de Aldo van Eyck [25-4-2018]

- Wikipedia [16-4-2023]

- urbipedia [16-4-2023]

- Aldo van eyck Imágenes De Stock [16-4-2023]

- issuu, Aldo Van Eyck [16-4-2023]

- Biografia

- Articulo Aldo van Eyck y el espacio publico

COLQUHOUN Alan., La arquitectura moderna. Una historia desapasionada. Gustavo Gili.Barcelona. 2005.

Págs. 209- 229.“De Le Corbusier a las megaestructuras: visiones urbanas, 1930-1965”

La teoría de los sistemas

A finales de la década de 1950 existían dos modelos conceptuales para esa clase de ideas urbanas que estaba explorando el Team X. El primer modelo era una refundición de teorias sociales basadas en el concepto de comunidad (Gemeinschaft) y en la psicologia de la percepción."Con frecuencia esas ideas parecían estar detrás de las metáforas del árbol y el umbral usadas por Woods, los Smithson y Van Eyck. Pero latente en buena parte de la obra del Team X había otro modelo que había estado ganando terreno en las ciencias humanas desde la II Guerra Mundial: la teoría de los sistemas. Esta trataba de aplicar el principio común de la autorregulación a las máquinas, a la psicología y a la sociedad: en realidad, a todos los conjuntos organizados». Fundamentándose en la creencia de que la tecnología instrumental reemplazaba por entonces a todas las demás tendencias, esa teoría consideraba las sociedades como sistemas de información diseñados para conservar la «homeostasis, es decir, como totalidades descentralizadas en las que ningún nivel esta al mando"

Aunque ambos modelos difieren del racionalismo en que son orgánicos y holísticos (es decir, no pueden descomponerse mecánicamente en partes separadas), no existe conflicto alguno entre ellos. El primero mira hacia atrás, a la integridad, perdida de las comunidades y culturas de base artesanal, el segundo mira hacia delante, a un mundo capitalista de estructuras abiertas dentro de las cuales la democracia, el individualismo, la mercantilización y el espíritu consumista no se ven obstaculizados por ningún conjunto de códigos culturales establecidos a priori. Puede que esta contradicción afectase a los Smithson hasta el punto de no quedar nunca resuelta del todo, lo cual parece reflejarse en la cualidad algo indecisa de su obra posterior.

Algunos aspectos de la teoría de los sistemas, en particular la cibernética, se incorporaron al discurso arquitectónico a finales de la década de 1950. El estructuralismo sueco y holandés y el movimiento mega estructuralista entendían que eran aplicables a los complejos problemas de diseño en la moderna sociedad de masas. Y así se introdujo un elemento cibernético» y autorregulador en el modo en que se concebían las ciudades y los grandes edificios. En lugar de dar a los usuarios unos trazados espaciales predeterminados, se les ofrecían ahora al menos en teoría los medios para alterar su propio microentorno y decidir sus propias pautas de comportamiento

---

CURTIS, W., La arquitectura moderna desde 1900.

Págs. 547- 565 “ Extensión y crítica en la década de 1960”

Cada arquitecto tenía su propio lenguaje, su genealogía y su centro de actividad, y cada cual ocupaba su propio lugar en una tradición más extensa. Por ejemplo, el holandés Aldo van Eyck era plenamente consciente de los elevados objetivos sociales y espirituales, y de las extraordinarias cualidades formales, del movimiento moderno holandés de entreguerras. Van Eyck intentó inyectar en su trabajo un humanismo que era un descendiente respetable (aunque menos extremo) del utopismo del periodo anterior a la guerra. Preocupado por la degradación provocada por la tecnología («kilómetros y kilómetros de nada»), trataba de contrarrestar esto con una arquitectura fundamentada en valores espirituales y (lo que él consideraba) significados arquetípicos.

---

MONTANER Josep Maria., La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX .

Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.

“Arquitectura y mímesis. La modernidad superada”

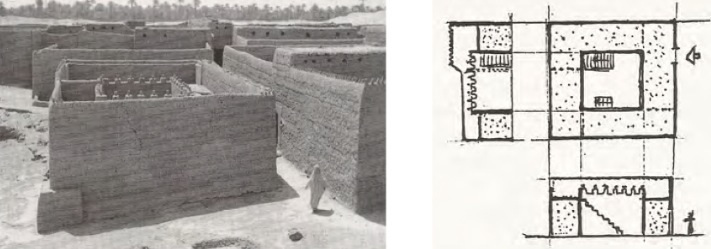

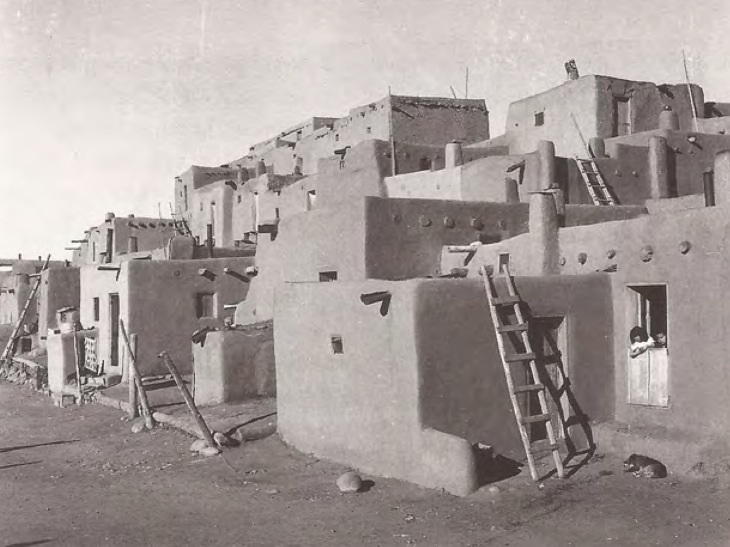

págs.9-24. "Sin embargo, este método (el método de la Bauhaus) se va transformando cuando los arquitectos de la llamada “tercera generación moderna” – Louis Kahn, Jorn Utzon, Denys Lasdun, Aldo van Eyck, Jose Antonio Coderch, Luis Barragán, Fernando Távora, Carlos Raúl Villanueva, Lina Bo Bardi – rechazan el formalismo y el manierismo del estilo internacional y reclaman mirar de nuevo hacia los monumentos, la historia, la realidad y el usuario, hacia la arquitectura vernacular. Se potencia una obra que arranca de la experiencia acumulada en los dibujos que estos arquitectos vuelven a hacer interpretando la arquitectura construida, una auténtica segunda naturaleza que la historia ha ido generando".

---

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Pág. 813-941. "La segunda posguerra en Europa"

5.- Reconstrucción y planificación en Holanda

Por fin, la desastrosa inundación de 1953 ha inducido al gobierno holandés al estudio de un plan general para la ordenación hidráulica de las desembocaduras del Rin y del Mosa, al que está ligado un programa urbanístico de gran envergadura; existe ahora el problema de las ciudades concentradas en la zona occidental - Amsterdam, Haarlem, La Haya, Rotterdam, Delft, Utrecht - que actualmente se funden casi en una única aglomeración de cinco-seis millones de habitantes, con los mismos defectos de congestión de las grandes áreas metropolitanas.

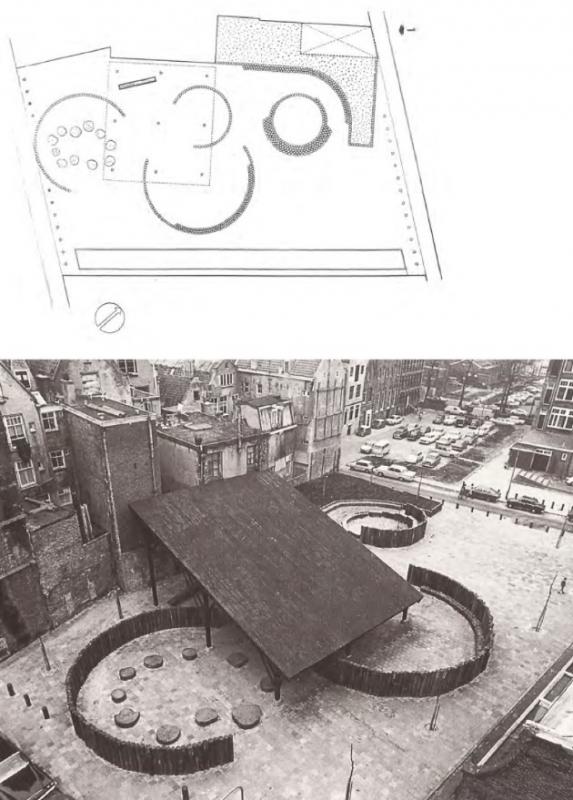

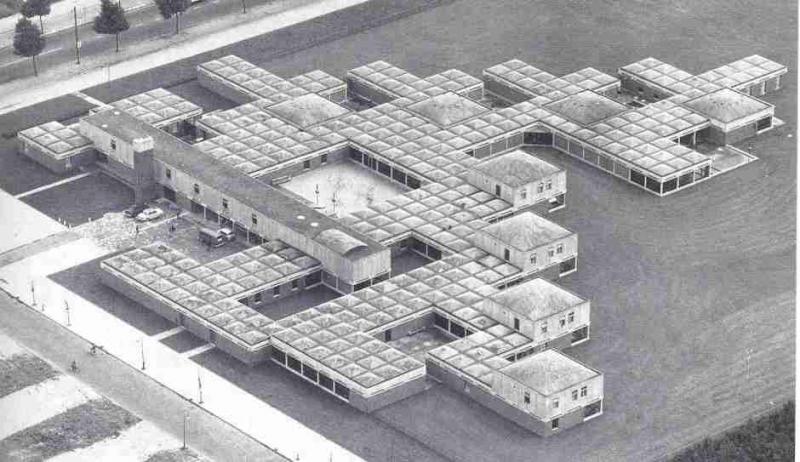

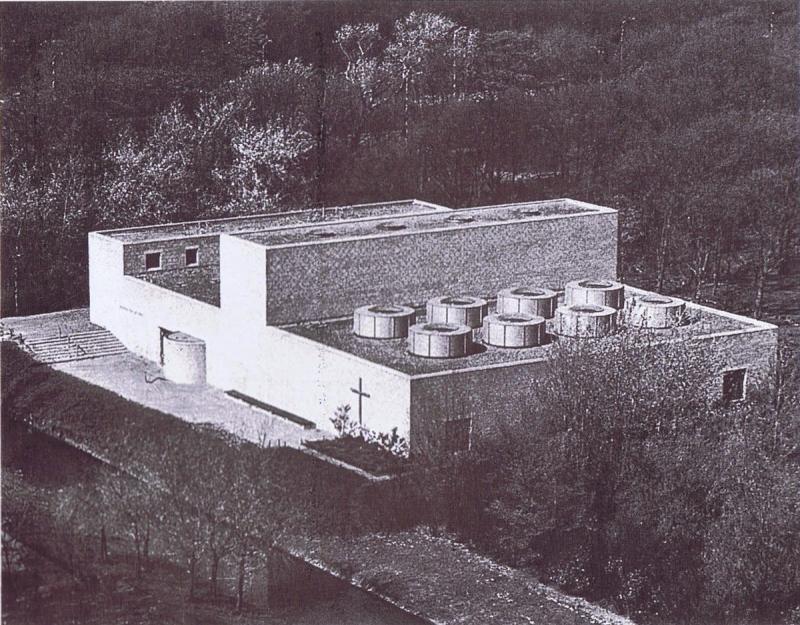

En este grandioso plano se insertan los proyectos arquitectónicos de los grupos privados, que discuten y estimulan la labor de los entes públicos. Destacan entre estos grupos el estudio de Aldo Van Eyck - autor de una espléndida escuela en Amsterdam (1958) y de los proyectos-tipo para las escuelas y campos de juego de Nagele - y especialmente el estudio de Bakema y Van den Broek, que continúa las experiencias más vivas del período anterior a la guerra, Van den Broek se asocia con Brinkmann en 1937, a la muerte de Van der Vlugt, y en 1948 se asocia con el más joven Bakema. De esta forma el nuevo estudio se entronca con la obra de Brinkmann y Van der Vlugt, cuya importancia decisiva durante los años treinta hemos reconocido.

La contribución más importante de Bakema y Van den Broek la constituye el tipo de organización del barrio, que establece una trabazón efectiva entre planificación urbanística y constructiva. La idea de unité d'habitation, que en Le Corbusier se traduce en una imagen arquitectónica unitaria, en otro sentido se vincula con los servicios en torno a los que gravitan las viviendas, cuyo número y el tamaño de la unidad dependen, a su vez, del volumen de aquellos. Los dos holandeses descomponen el volumen total en diversos bloques - casas en bloques, casas colectivas de tres o cuatro pisos, casas altas - y estudian la asociación de la unidad más sencilla (ya articulada en el interior) en grupos más complejos, cada uno integrado por servicios adaptados a sus dimensiones.

La articulación introducida en el interior de la unidad más sencilla está justificada por exigencias de variedad formal -Bakema y Van den Broek adoptarán el término «grupos visuales» y por la oportunidad de ofrecer ya en el menor nivel asociativo, una gama de diversas posibilidades que se corresponden con los diversos modos de vida: con o sin salida al jardín, con o sin la servidumbre de los trayectos interiores comunes. La asociación de las unidades más sencillas para formar las más complejas, da lugar a un enriquecimiento ulterior de los conjuntos volumétricos y de las opciones sociales, de modo que el estudio del barrio conduce gradualmente al estudio de la ciudad y del territorio.

Los dos creadores empezaron a desarroIlar este método en 1949, cuando el grupo Opbouw inició el estudio del barrio de Pendrecht, cerca de Rotterdam, y lo expusieron en el CIAM de Aix-en-Provence, en 1953; a continuación, han redactado, con estos criterios, el proyecto para el Alexanderpolder (1953-1956), la ampliación de Leeuwarden (1956-1962), el Plan Regional de Noord Kennemerland (1957-1959), el proyecto para el concurso de la nueva ciudad de Wulfen, en Alemania (1961), y el más reciente del barrio <

Págs. 942-1023.”El cambio de los años sesenta”

4.-Las nuevas utipías y el debate sobre la ciudad

Las realizaciones y las propuestas hasta ahora descritas aumentan un amplio debate de sistematizaciones teóricas, de análisis históricos y de opciones programáticas que se entrecruzan entre ellas como causas y como consecuencias. La experiencia de las intervenciones a gran escala revela ante todo las deficiencias de los modelos precedentes, elaborados entre las dos guerras y en los primeros años de la posguerra, pero que quedaron simplemente sobre el papel a causa de la oposición de la cultura académica. Las polémicas de los últimos CIAM se basan en esta situación: los arquitectos que realizaron o vieron realizar los más importantes proyectos urbanos de los años cincuenta los ingleses Smithson y Howell, los holandeses Bakema y Van Eyck, Candilis y sus colegas del ATBAT que trabajaron en Marruecos para el Gobierno francés constatan la insuficiencia de las reglas codificadas en la Carta de Atenas e intentan formular otras, más complejas y más adictas a la realidad. Éstas, a su vez, serán experimentadas a través de los hechos de los años sesenta y, como resultado, tendremos unas construcciones provisionales, abiertas a una serie de correcciones sin fin. Poco a poco la naturaleza personal y tendenciosa de la búsqueda arquitectónica aparece insuficiente para captar la complejidad de los problemas de los asentamientos e incapaz de dominar el repertorio tecnológico que crece por su cuenta. Así la unidad de la búsqueda se rompe definitivamente; una parte se desliza hacia la utopía, dudando entre el propósito de seguir la realidad en movimiento y el de separarse definitivamente de ésta; otra aprende a abandonar las síntesis apresuradas y se contenta con unos resultados parciales, siempre perfeccionables. La discusión se centra en la comparación entre estas respuestas, y se desplaza por tanto dentro de la cultura arquitectónica moderna. Los modelos académicos (que durante largo tiempo resistieron en la gran dimensión, por falta de modelos alternativos: basta considerar los planteamientos geométricos de las nuevas capitales de los primeros años de este siglo, Canberra y Nueva Delhi, de la ville contemporaine de Le Corbusier de 1923 y de Brasilia de 1957) aparecen por fin totalmente superados. Los modelos modernos que los sustituyen son disparatados y problemáticos, pero la comparación entre éstos no puede decidirse en abstracto: deberá nacer de una verificación de los resultados concretos. No se trata ya de contraponer una propuesta futura a una realidad presente, a través del análisis de las deficiencias de esta última. La arquitectura moderna ya tiene una historia de cuarenta años, ha producido un cierto número de nuevas ciudades y de barrios-todavía limitados y minoritarios y un gran número de edificios que, acumulándose, han cambiado -y no poco- la fisonomía de los centros urbanos y de las periferias. Estas realizaciones pueden ser criticadas por sus efectos, y puede activarse el circuito entre presupuestos y ganancias o pérdidas, entre proyectos y verificaciones, propio de cada actividad científica, que cambia definitivamente los términos del debate.

Págs. 1027-1106.”La época de la incertidumbre”

1.- El desafio de los asentamientos irregulares.

Esta situación empieza a tenerse en cuenta en las encuestas de Naciones Unidas de los primeros años sesenta y se da a conocer en todo el mundo por medio de un libro de Charles Abrams de 1964. Las encuestas sucesivas demuestran la rapidísima escalation de los asentamientos ‘irregulares’, las cuales se han resumido en una convención de Naciones Unidas de 1970, que tuvo lugar en Medellín (Colombia).

En los años cincuenta y setenta, como ya hemos dicho, las administraciones y los arquitectos intentan sustituir los barrios abusivos con la construcción popular debloques realizados según los modelos intensivos ya experimentados en el pasado, en los países industrializados: es el programa de los superbloques venezolanos deVillanueva. En los años setenta, frente a las nuevas características del fenómeno, se intentan otras dos respuestas: una construcción popular que asume y racionaliza los modelos ‘espontáneos’ (casas unifamiliares, bajas, que se pueden construir por etapas) y una crítica más radical del concepto mismo de la construcción popular, decidida por las autoridades administrativas.

La primera propuesta es aceptada, durante los años setenta, por los arquitectos de todos los países, provenientes de los países desarrollados o educados en el tercer Mundo, en un concurso para nuevas tipologías de casas populares en Lima, en el que toman parte Candilis, Van Eyck y Atelier 5.

La segunda propuesta se entrelaza con la precedente y se extiende, en los años setenta, sobre todo gracias a un singular arquitecto cosmopolita: John F.C.Turner (nacido en 1927 y educado en la escuela londinense; el concurso de 1969 de la Architectural Association constituye una reseña exhaustiva de los resultados).

Trabaja en Perú de 1957 a 1965 para las agencias gubernamentales de intervención de la construcción y realizó sus primeras experiencias como asistente en la autoconstrucción y en el desarrollo de las comunidades. Luego se trasladó a Boston, como investigador del Joint Center for Urban Studies y como profesor del MIT; durante este periodo estudia la relación entre los programas del Tercer Mundo y los de los países desarrollados, primero en un libro teórico de 1969 y luego en una encuesta promovida por el Department of Housing and Urban Development del gobierno federal, sobre las posibilidades del self-help housing en Estados Unidos. Los resultados del equipo dirigido por Turner fueron discutidos en 1971, en Cuernavaca, en el Centro Interamericano de Documentación de Ivan Illich (quien, el año anterior, había escrito su alegato contra la escuela moderna) y fueron publicados en un libro en 1972. En 1973, Turner vuelve a Londres, dónde enseña en su escuela de origen y en el College of London; mientras tanto continúa trabajando como consejero de muchas agencias nacionales e internacionales, en América latina, en África, en Asia y funda con Peter Stead el Centre for Alternatives in urban development, que realiza un experimento concreto en un pequeño centro de Wilshire. Su filosofía de la vivienda se expone de forma sistemática en el ensayo Vivienda (Housing bypeople) publicado en 1976 por Marion Boyars (en la misma serie que comprende obras de Illich, Robertson, Heilbronner y Szasz).

La hipótesis de partida -corroborada por muchas experiencias, tanto en los países pobres como en los ricos- es la siguiente: “Cuando los habitantes controlan las decisiones más importantes y son libres para poder contribuir en la proyección, en la construcción y en la dirección de suscasas, el proceso global y el ambiente que nacen en la experiencia estimulan elbienestar individual y social. Cuando el pueblo ya no tiene control niresponsabilidad en las elecciones decisivas del proceso, el ambiente residencial se convierte en cambio, en un obstáculo para la realización personal y en un pesopara la economía.”

Para promover la iniciativa de los habitantes “es necesario hacer una distinción importantísima entre los problemas locales, en pequeña escala, de la utilización de los recursos disponibles, y los problemas en gran escala, sociales y económicos, que hacen disponibles estos recursos”.

La autoridad pública debe hacerse cargo de los segundos problemas: distribuir los bienes producidos en amplia escala por la gran industria y establecer los límites legales de la iniciativa privada, para que el acceso a estos bienes sea garantizado a todos. Dentro de este marco, los habitantes y sus asociaciones pueden valerse de su iniciativa, y producir la deseada variedad de construcciones, con las tecnologías apropiadas.

Illich incluye esta propuesta en la general reivindicación del trabajo ‘de convivencia’ que salvaguarda la autonomía del hombre: “Una política – de convivencia” debería empezar por definir cuáles son las cosas que uno mismo no puede procurarse cuando construye una casa y, por consiguiente, debería asegurarse a cada uno el acceso a un mínimo de espacio, de agua, de elementos prefabricados, de instrumentos “de convivencia” que van del taladro al montacargas, y probablemente también al acceso a un mínimo de crédito… No sería muy difícil prefabricar todos los elementeos destinados a las viviendas y a los servicios comunes, fáciles de montar; los hombres podrían construirse viviendas más duraderas, más confortables, más saludables y, al mismo tiempo, aprenderían a utilizar nuevos materiales y nuevos sistemas”.

Los razonamientos que hemos enumerado hasta aquí confirman y radicalizan las tendencias extendidas entre los años sesenta y setenta en los países más desarrollados, que contraponen a los métodos ortodoxos de proyectación de la construcción una expresión más directa de las exigencias de los usuarios. P.Davidoff, en un artículo de 1965, introduce el término advocacy planning, derivado del lenguaje legal: una asistencia técnica a los usuarios como contraparte de los proyectistas y de los planificadores. Siguiendo esta idea, nace en Estados Unidos un movimiento promovido sobre todo por Robert Goodman y divulgado en un libro en 1972. En Inglaterra, se tiene presente la actividad de Turner y de Stead. En Italia, Giancarlo De Carlo intenta introducir la confrontación con los habitantes en el procedimiento profesional de la proyectación, y realiza una experiencia demostrativa en un pequeño barrio obrero de Terni.

Estas formulaciones teóricas, ideadas en los años setenta, sólo se experimentaron en algunos casos aislados. Una verificación en gran escala introduciría modificaciones sustanciales o bien podría tardar tanto que las convertiría en prematuramente inactuales.