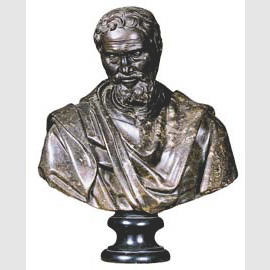

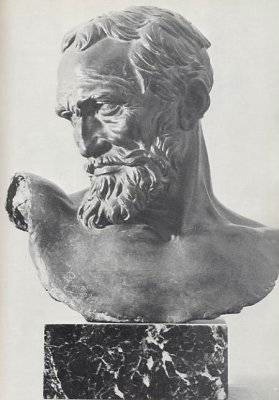

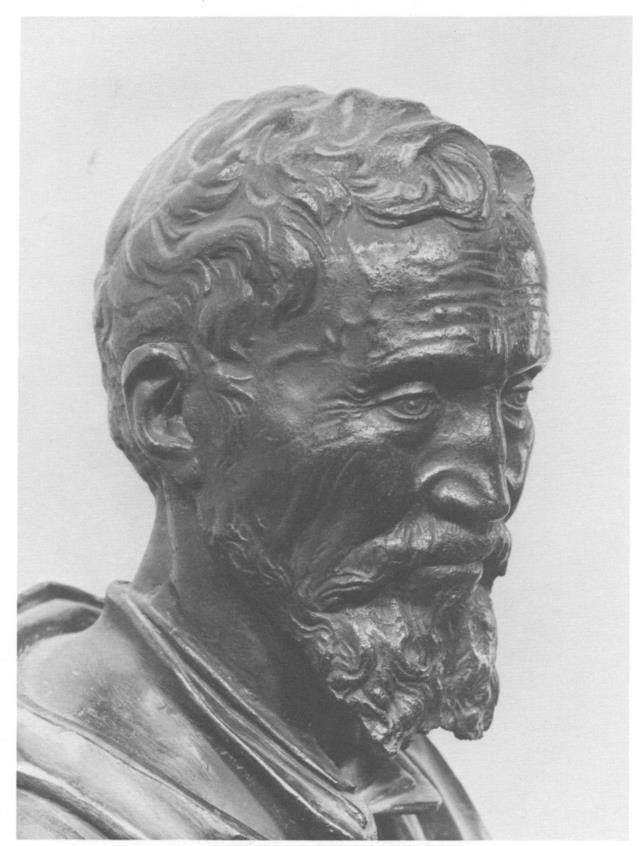

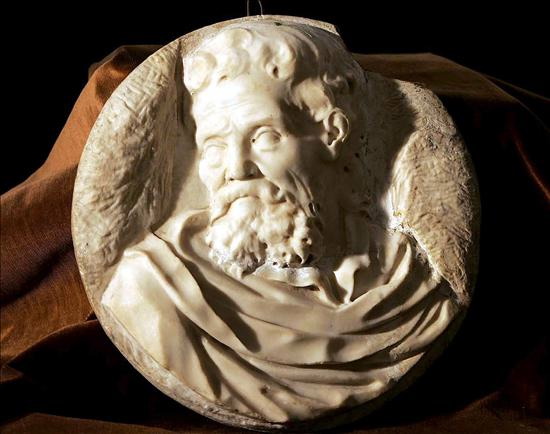

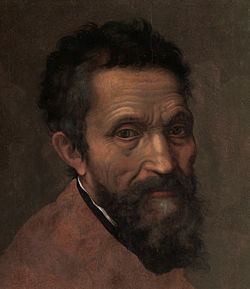

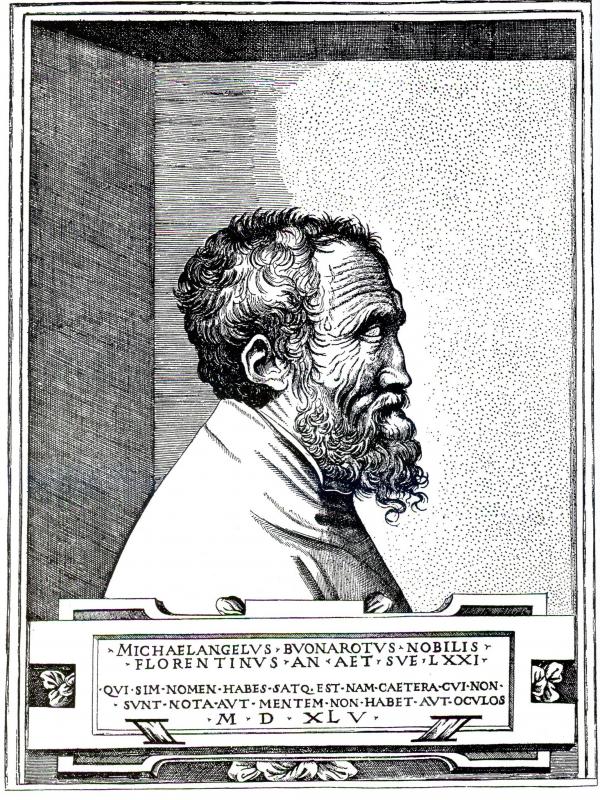

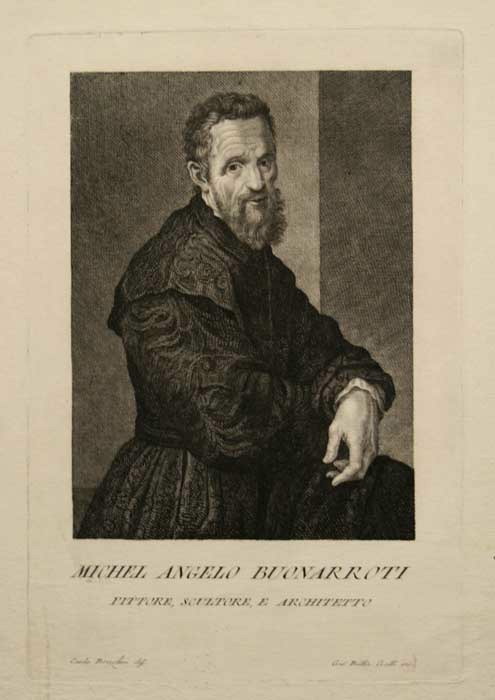

BUONARROTI, Miguel Angel

- Escultor, pintor y arquitecto

- 1475 - Capresse. Florencia.. Italia

- 1564 - Roma. Italia

- Biografia. Wikipedia [28-2-2014]

- Biografía. Miguel Angel ETSAUN [21-5-2015]

- Biografía Miguel Angel. ArteHistoria [21-5-2015]

- Biografia Miguel Angel. Biografías y vidas [21-5-2015]

- Biografía. Cronología ilustrada de Miguel Angel [21-5-2015]

- Biografia. M. Angel. Biografías y vidas [21-5-2015]

- Biografia. Busca Biografias [21-5-2015]

- Obras de Miguel Angel. Wikipedia [21-5-2015]

- Referncia bibliográfica. Antonio Forcellino. [21-5-2015]

- PDF. Referencias a Miguel Angel en el libro de Giorgio Vasari [21-5-2015]

- Video. Miguel Angel, una super estrella. 51´58". Canal Historia [21-5-2015]

- Video sobre la cúpula de San Pedro del Vaticano. 2´11" [21-5-2015]

- Web.El verdadero rostro de Miguel Angel [21-5-2015]

- Web. Referencia a sus obras [21-5-2015]

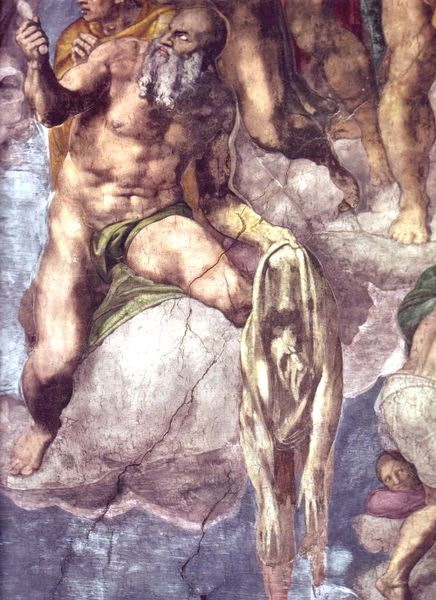

Escultor, pintor y arquitecto, por este orden, Miguel Angel es un hombre de fuerte personalidad que va a marcar una nueva etapa dentro del clasicismo, abriendo el camino de forma definitiva hacia el Manierismo artístico.

--------

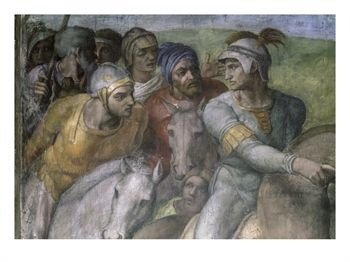

Al margen de su importante obra escultórica y pictórica, nuestro interés se centra en analizar las aportaciones que este maestro del Cinquecento italiano realizó a la arquitectura de su tiempo. Sus intervenciones en obras como la Sacristía Nueva (1519) y la Biblioteca Laurenciana (1524) en la Iglesia de San Lorenzo de Florencia, o las obras romanas en el Campidoglio (1538), el Palacio Farnese (1546), San Giovanni dei Fiorentini (1559), la Basílica de San Pedro del Vaticano (1561), la Porta Pía (1561), Santa María de los Angeles (1561), nos muestran lo mejor de su teoría arquitectónica. En estas obras queda puesto de manifiesto el sentido escultórico de su arquitectura, su visión antopométrica de carácter orgánico, el alejamiento del concepto plano de la arquitectura, su indiferencia ante los cánones antiguos superando la visión tradicional de la antigüedad, la acentuación de las formas plásticas (columnas, pilastras, entablamentos….) y finalmente el desarrollo de un sistema de trabajo, en el que predominan las cualidades de la obra arquitectónica, sobre las medidas o cantidades.

---

GIEDION S., Espacio, tiempo y arquitectura. Edit. Edit. Reverté. Barcelona, 2009.

Págs. 65-183. “Nuestra herencia arquitectónica”

La peerspectiva y los nuevos elementos constitutivos de la ciudad.

Resultaría engañoso juzgar simplemente el urbanismo renacentista por estas versiones sucesivas de la città ideale. La idea de la ciudad como una entidad en la que pueden coordinarse las interacciones de miles de vidas diferentes era ajena al temperamento de esa época. Ninguno de los grandes artistas del Renacimiento nos ha dejado una planta para una nueva clase de ciudad: ni Bramante, ni Miguel Ángel, ni siquiera Leonardo, de cuya visión de futuro -que tan a menudo iba siglos por delante de su tiempo- casi se podría haber esperado.

Lo que era nuevo en el diseño cívico del Renacimiento debe buscarse en otro sitio: en la absoluta maestría de algunos de los elementos constitutivos de una ciudad. En ese campo, Bramante y Miguel Ángel abrieron posibilidades desconocidas hasta entonces. Situado entre la fructífera época del Gótico -con su espíritu comunitario- y el absolutismo del Barroco, el Renacimiento fue un periodo preparatorio en el ámbito del urbanismo. En los países septentrionales, el siglo XV era todavía completamente gótico, pero en Italia la situación era más complicada. Aunque la perspectiva estaba creando una nueva actitud mental, la tradición gótica perduraba de muchas maneras e influía en la implantación de las mejoras urbanas, particularmente en las plazas públicas. En términos sociológicos, Italia y los países del norte no tenían en absoluto unas diferencias tan marcadas durante este periodo de transición.

El muro, la plaza y la calle

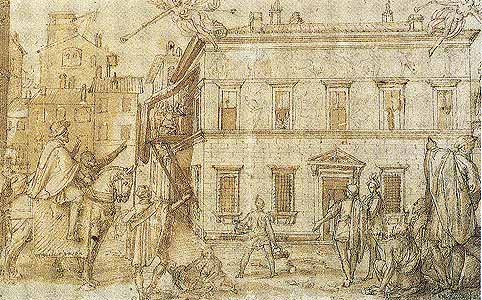

El Renacimiento aprendió a manejar grandes volúmenes y a configurarlos en nuevas formas. A menudo los palacios se desentendían de los hogares de la gente del lugar, de las calles y las plazas. Pero sus constructores descubrieron cómo podían abrirse a la calle grandes paños de muros. Esto era algo que la antigüedad nunca había logrado, aunque aquí y allá permitía a veces vislumbrar la calle desde una o dos ventanas. Estos palacios renacentistas miraban con los ojos muy abiertos al mundo de fuera, como si estuviesen tratando de valorarlo precisamente con la nueva técnica de la perspectiva. Aunque los alzados góticos están con frecuencia perforados en gran medida por la fenestración, las ventanas están aisladas, perdidas en una vasta extensión de muros, como ocurre en el Palazzo della Signoria de Florencia, construido en el siglo XIII.

Sin embargo, en el apogeo del Renacimiento, hacia 1500, encontramos ventanas alineadas unas encima de otras, todas ellas tratadas como motivos independientes y acentuadas por un frontón, por pilastras o columnas, pero articuladas rítmicamente unas con respecto a otras.

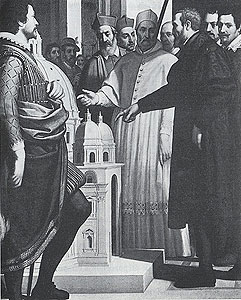

En ningún otro edificio pueden apreciarse con más claridad los cambios sufridos por las superficies murales que en el Palazzo Farnese, en Roma, que el cardenal Alessandro Farnese comenzó en 1514. Antonio Sangallo el Joven proyectó este edificio y lo levantó hasta la cornisa de cubierta; pero Miguel Ángel, entre otros, se hizo cargo de él tras la muerte de Sangallo en 1546, es decir, justo al final del Renacimiento tardío. El volumen de Sangallo aplasta el espacio de la plaza delantera, lo que ejemplifica el exagerado individualismo de la mentalidad renacentista. La magnificencia increíblemente pretenciosa de esta residencia para un hombre soltero apunta a la inminencia del Barroco.

Alessandro Farnese empezó a construirse el palacio siendo cardenal y lo acabó siendo el papa Pablo III; este personaje representa la transición del individualismo al absolutismo. Miguel Ángel supo expresar esto en términos escultóricos. Sangallo ya había enfatizado la ventana central con dos arcos concéntricos, pero Miguel Ángel empezó a trabajar de un modo completamente distinto. En marcado contraste con los frontones alternativamente triangulares y curvos situados sobre las ventanas de ambos lados, colocó un arquitrabe encima de la ventana central dominante, donde todo el énfasis se concentra en un enorme blasón tallado con el escudo de armas de los Farnese y coronado por la tiara papal. Esta ventana monumental parece estar esperando la llegada del gran señor que está a punto de dejarse ver ante el pueblo.

En la fachada al jardín, el Palazzo Farnese da a la Via Giulia, trazada por Bramante, y al Tíber. Miguel Ángel entendió que se necesitaba más espacio abierto en torno a la enorme mole del palacio y propuso construir un puente sobre el río para que se incluyese la Villa Farnesina y el barrio del Trastevere, tal como más tarde se hizo con los accesos a muchos châteaux franceses.

El Renacimiento no trató la calle como una unidad ni siquiera allí donde habría sido muy fácil hacerlo así. Desde el punto de vista escénico, la calle renacentista constaba de una serie de edificios individuales colocados al azar en solares separados; y esto se mantuvo así desde finales del quattrocento hasta el siglo XVI. Las espléndidas pinturas de calles y plazas realizadas por Francesco di Giorgio no muestran dos casas iguales. Ni siquiera son continuos los pórticos de los edificios -que claramente requieren un tratamiento uniforme-, sino que cada casa tiene su arcada separada. Como puede verse en la escenografía realizada por Sebastiano Serlio hacia 1500 -reproducida con mucha frecuencia y que no está diseñada únicamente para producir un efecto perspectivo-, incluso mucho más tarde la calle seguía siendo una suma de edificios heterogéneos.