Robin Hood Gardens

- 1966 - 1972

- SMITHSON, Alison & Peter

- Londres (Inglaterra)

- Reino Unido

- Análisis del edificio [11-3-2019]

- Arch Classics [11-2-2020]

- Artículo demolición de Robin Hood Gardens [20-3-2020]

- Análisis del contexto histórico [11-3-2019]

- Análisis del edificio [11-3-2019]

- Archdaily. Robin Hood Gardens [20-3-2020]

- Artículo y fotografías de Robin Hood Gardens [20-3-2020]

- Campaign to save Robin Hood Gardens from Demolition [19-3-2020]

- Demolición de Robin Hood Gardens [19-3-2019]

- Demolición: imágenes e información [20-3-2020]

- Demolición de Robin Hood Gardens / Peter & Alison Smithson - Plataforma Arquitectura [19-3-2020]

- El ocaso de Robin Hood Gardens + vídeo demolición [19-3-2020]

- El mundo de Robin Hood Gardens [19-3-2020]

- La experimentación en vivienda social ya sólo tiene lugar en el museo | Pedro Hernández [19-3-2020]

- Plan de demolición [11-3-2019]

- Robin Hood [19-3-2020]

- Robin Hood Gardens [17-3-2019]

- Robin Hood Gardens [19-3-2019]

- Robin Hood Gardens [17-3-2019]

- Robin Hood Gardens [19-3-2019]

- Robin Hood Gardens Set For Demolition [19-3-2020]

- "Tendrá que caer" [19-3-2020]

- Vídeo en drone desde las alturas. [20-3-2020]

- Vídeo de la demolición. [20-3-2020]

- Vídeo de la demolición. [20-3-2020]

- Wikiarquitectura. Robin Hood Gardens [20-3-2020]

- Wikiarquitectura [19-3-2020]

- Wikipedia Robin Hood Gardens [20-3-2020]

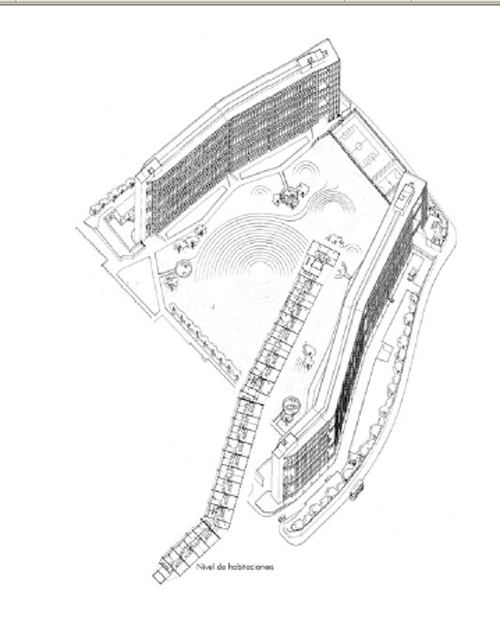

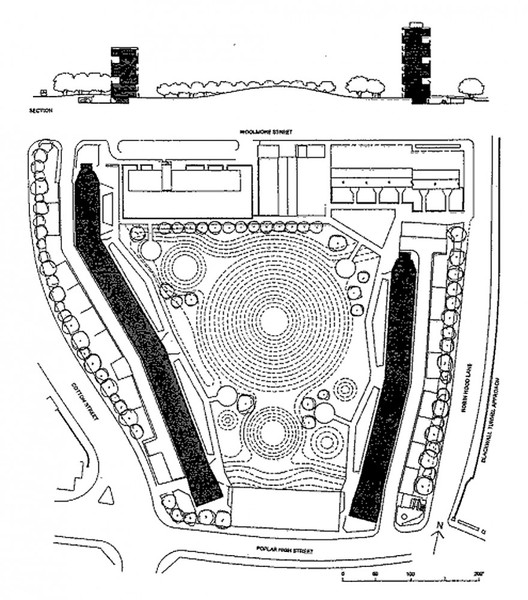

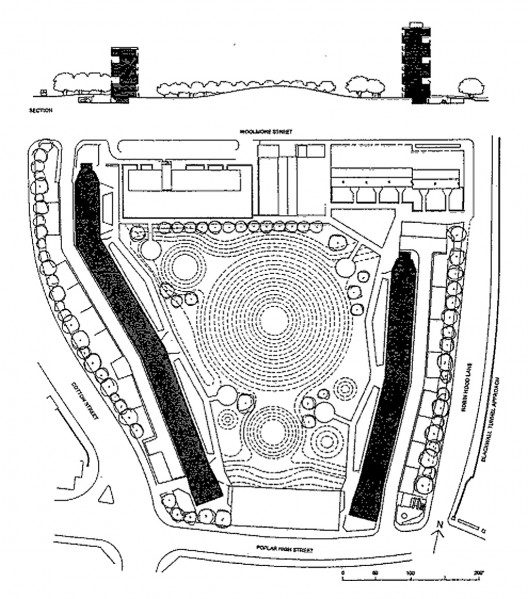

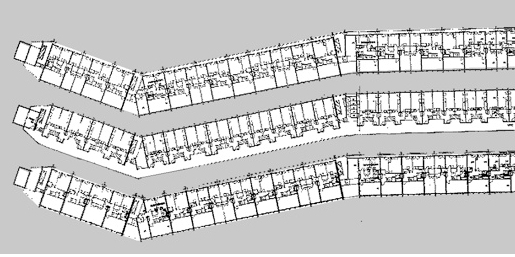

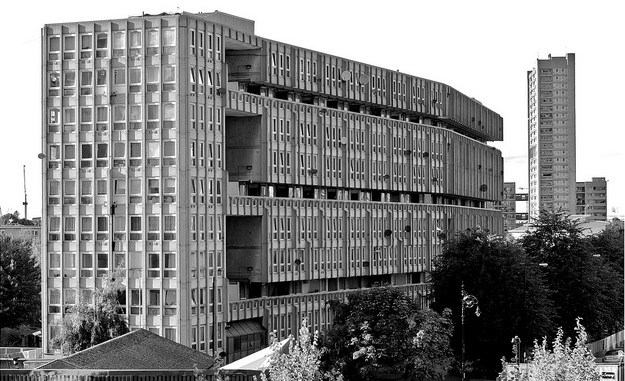

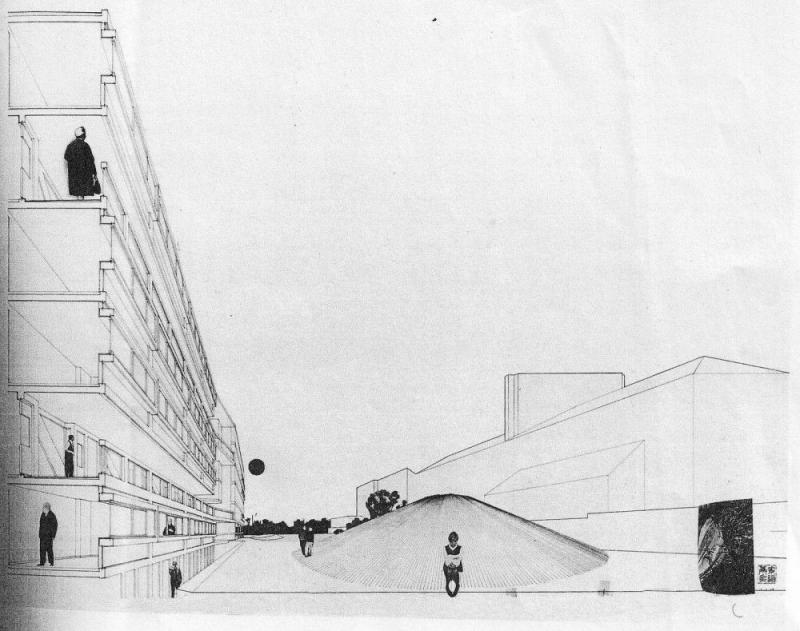

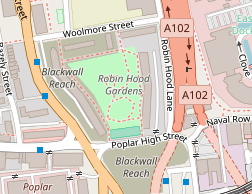

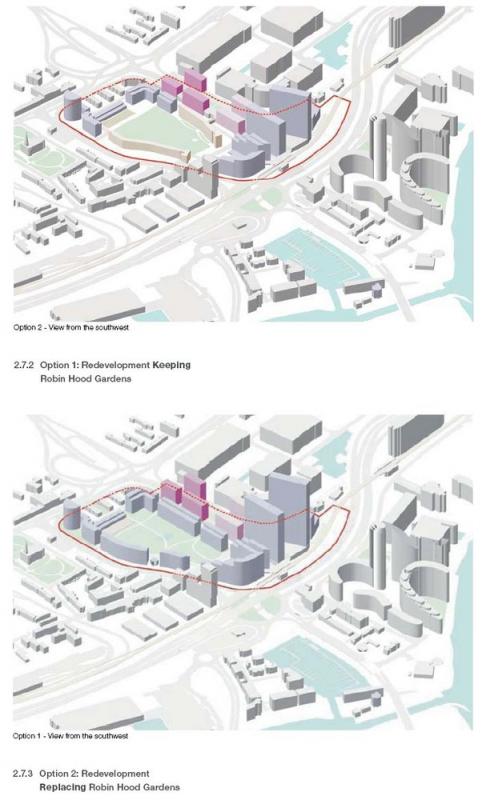

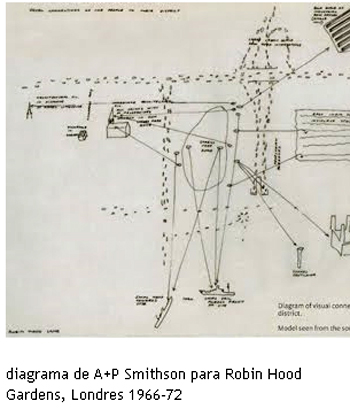

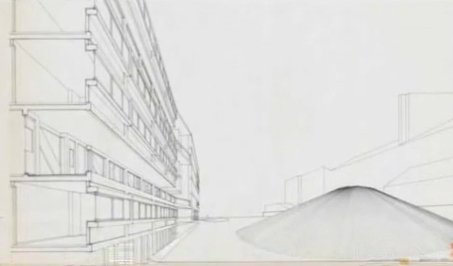

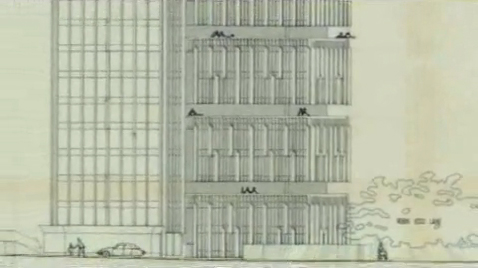

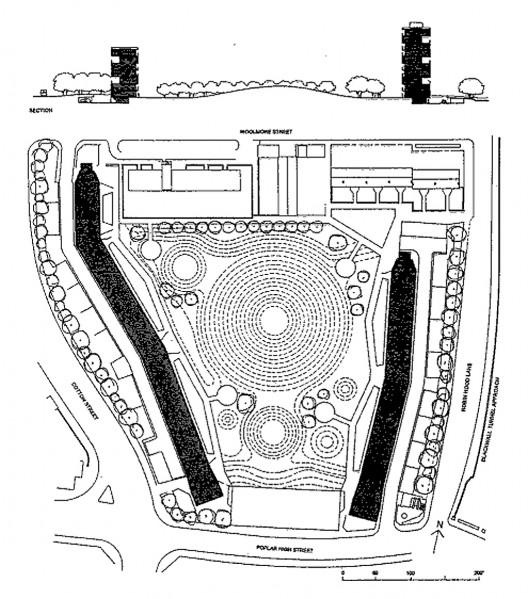

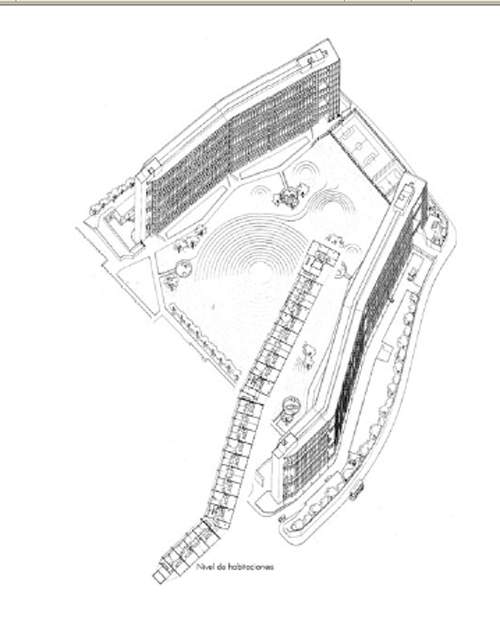

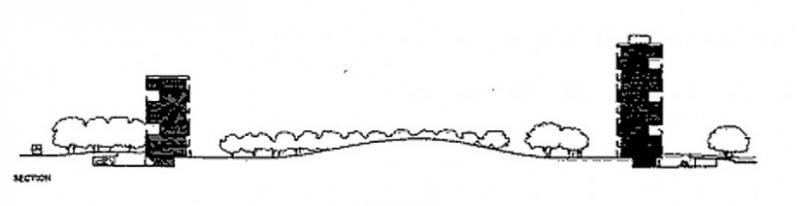

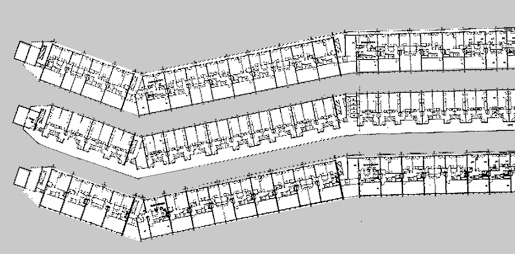

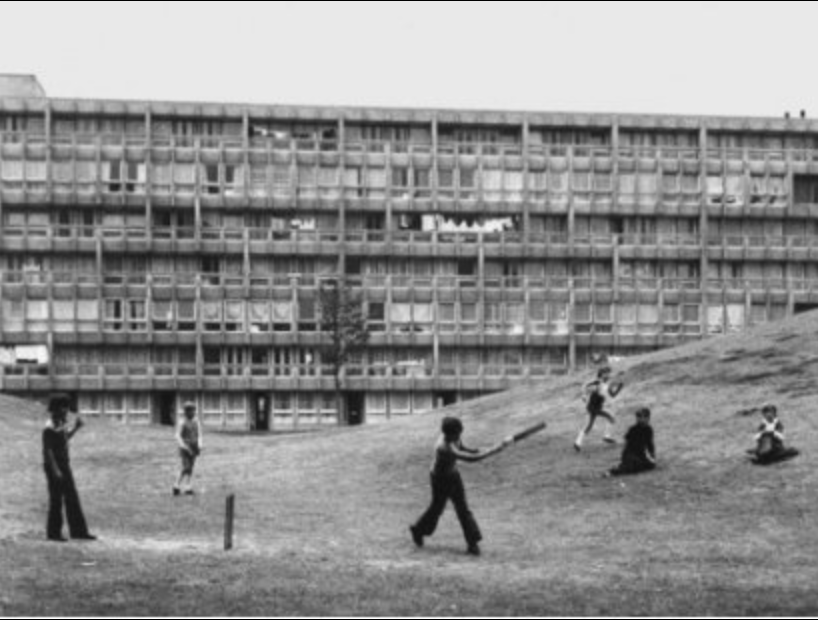

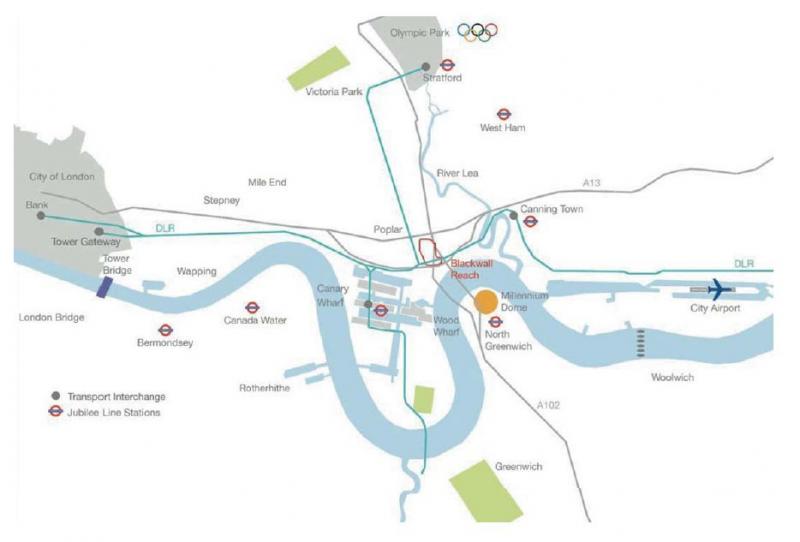

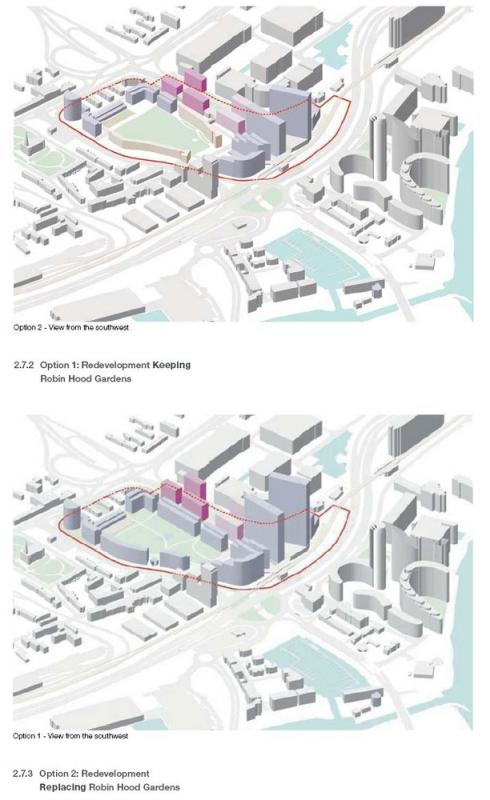

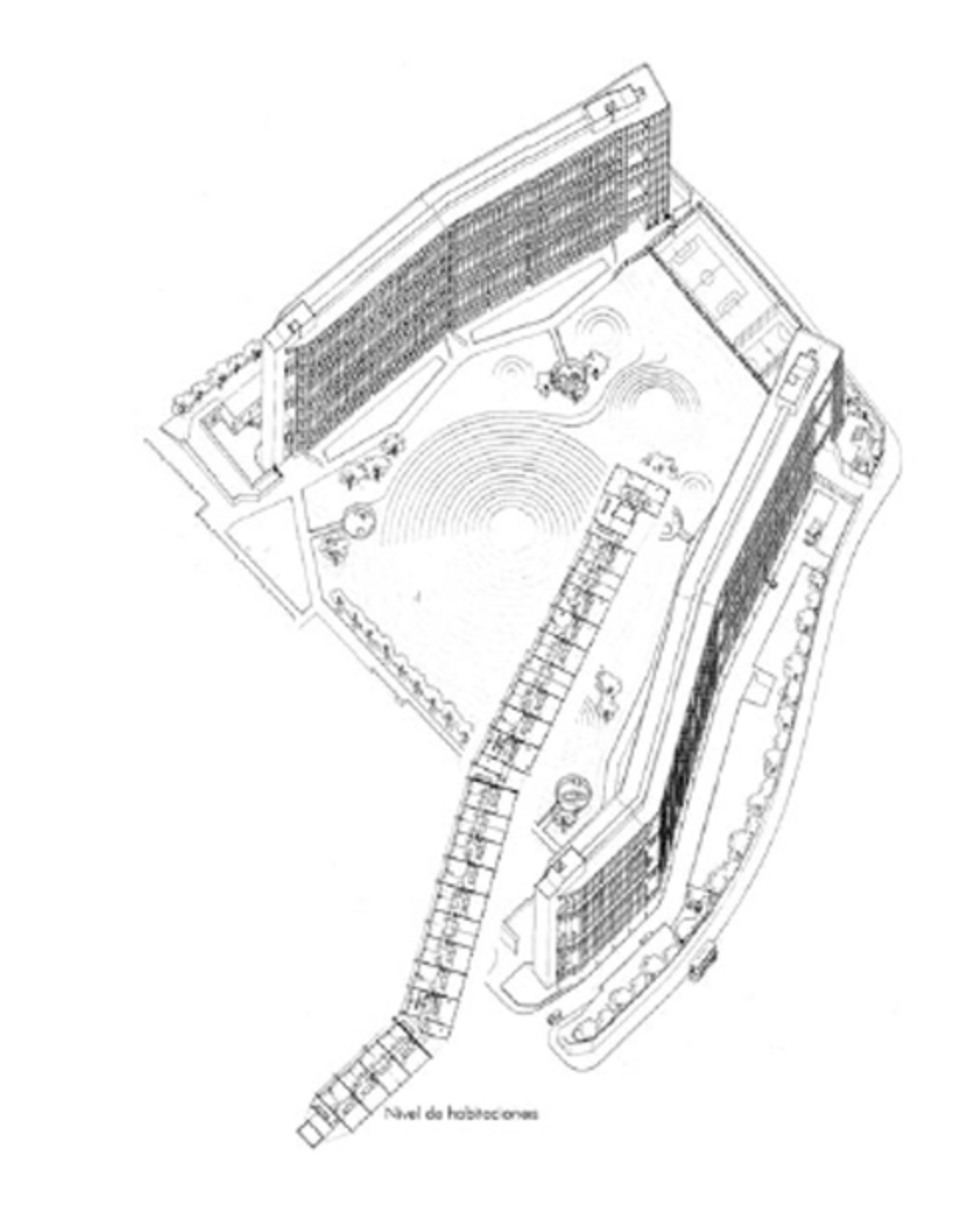

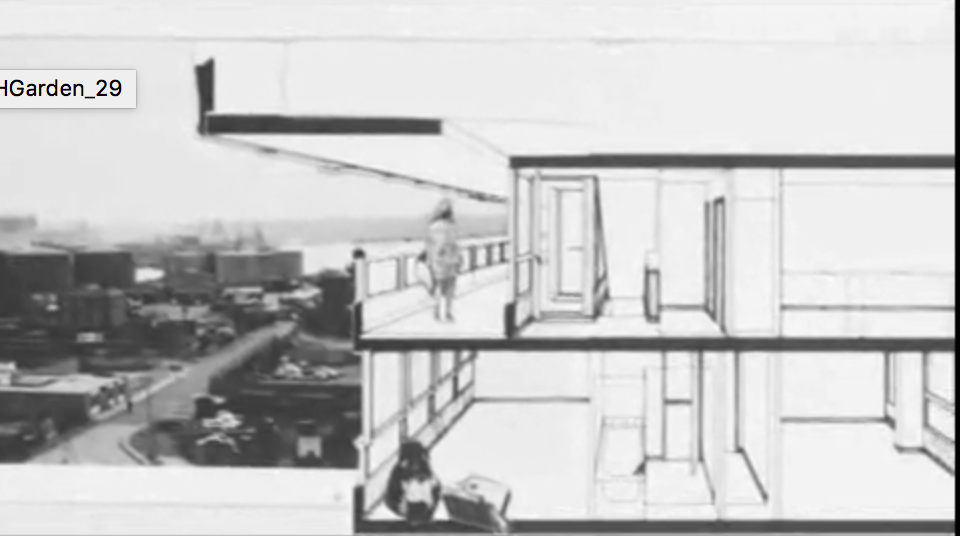

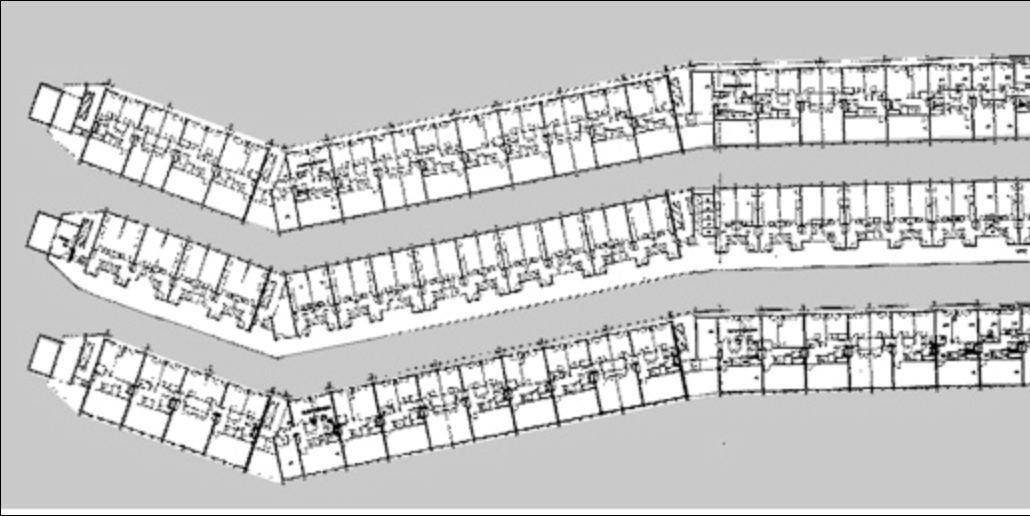

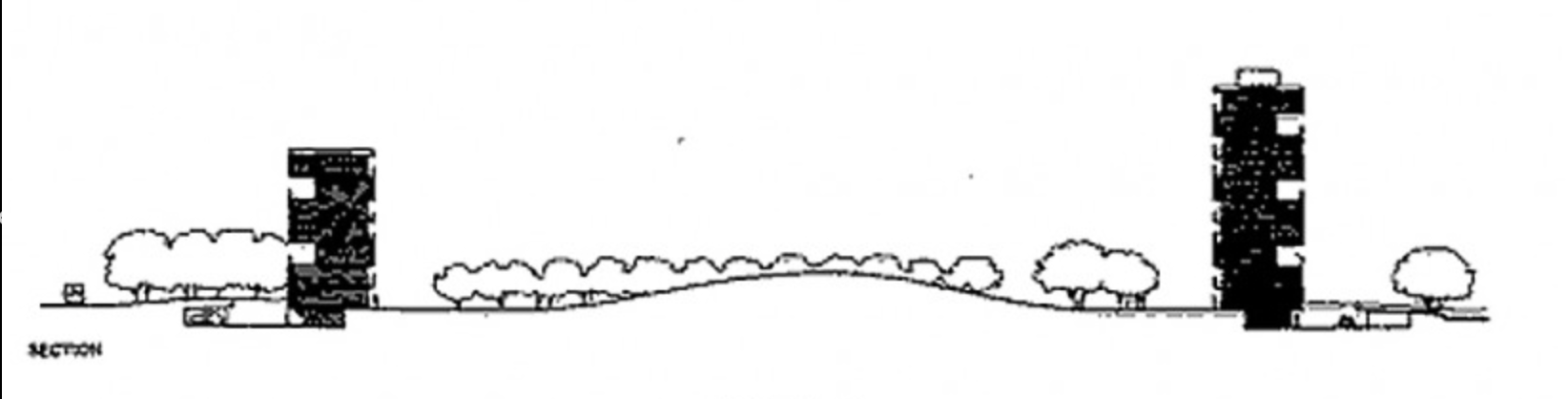

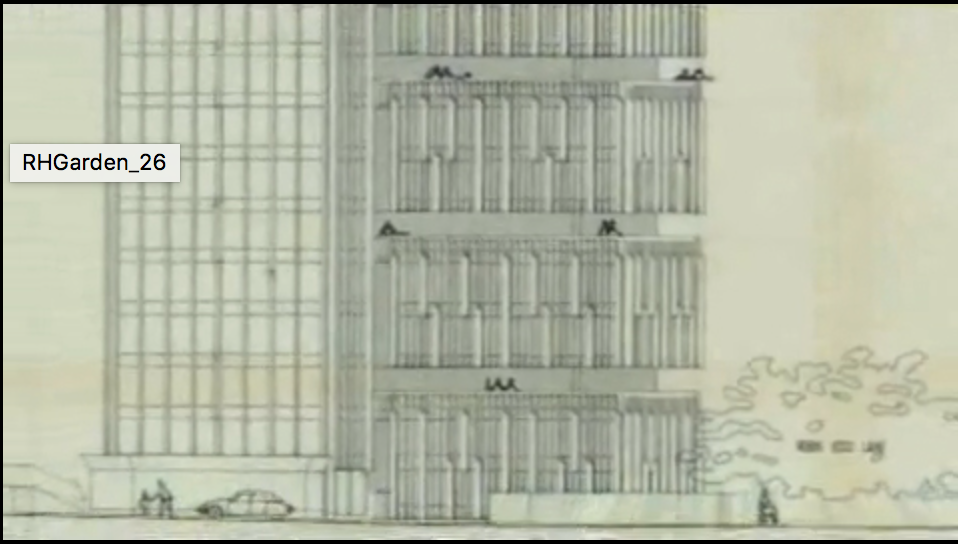

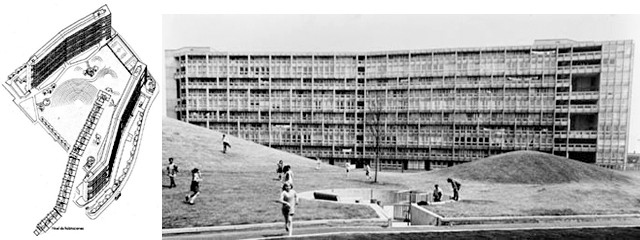

En 1963, Alison Smithson y Peter Smithson fueron nombrados para diseñar un plan de vivienda que abarca tres sitios en las inmediaciones de la calle Manisty. Los arquitectos concibieron el proyecto de los Robin Hood Gardens dentro del debate sobre la vivienda colectiva generado por edificios como las Unite d´habitation de Le Corbusier. Se trata de un edificio brutalista, que consistió en la construcción de dos enormes bloques de hormigón que rodeaban una zona verde central obtenida a partir del relleno de los escombros de la obra. La zona central es un parque publico pensado para los vecinos, no llano ya que posee dos colinas (escombros). Una de las características del proyecto fue el acceso a las viviendas que se realiza a través de largos corredores exteriores; un intento de materializar el concepto de “calles en el cielo” con los largos pasillos en altura realizados dentro de los bloques de hormigón dando vida a una convivencia de barrio dentro del complejo (pero a lo largo de los años esto no ocurrió debido a que el lugar fue logrando la fama de ser un sitio para ladrones), excluyendo rígidamente la circulación de vehículos en todo el área del complejo, hasta el punto de debatir su demolición.

---

CURTIS W., "Arquitectura y antiarquitectura en Gran Bretaña" en La arquitectura moderna desde 1900. Phaidon. Hong Kong, 2006.

págs. 529-546. "Los Smithson tuvieron que esperar casi otra década para poner a prueba sus teorías residenciales en ese contexto de la clase obrera al que originalmente se habían dirigido. Entremedias hicieron su pabellón residencial para el St. Hilda's College, Oxford (1970), pero éste se hallaba en un entorno visual y social mucho más fácil y menos exigente. Por el contrario, los Robin Hood Gardens (1966-1972) debían ubicarse en Poplar, no muy lejos de los muelles del East End londinense, un territorio tradicional de los Smithson. Éstos dispusieron las viviendas según lo que significaba otra reacción en contra del bloque exento; dos espinas ondulantes delimitaban un recinto verde protegido del tráfico y completado con un montículo artificial. Cada vivienda resultaba legible en las fachadas gracias a unas pestañas adosadas de hormigón, mientras que el sistema de acceso a tres niveles estaba articulado por pilares más grandes. En teoría, se suponía que estos recursos eran los equivalentes modernos de los usos estandarizados pero variables de los órdenes clásicos en prototipos del siglo XVIII como Bath; de hecho, parecían ser endebles descendientes de los recursos de textura empleados en la Unité d'Habitation. Las propias 'calles-puente' (street-decks) parecen haberse quedado cortas en su intención simbólica de expresar y encarnar la comunidad ideal. En realidad, los Robin Hood Gardens, como conjunto, parecían impulsados por una visión austera de la vida de la clase obrera, más a tono con las realidades de principios de la década de 1950 que con el consumismo de años posteriores."

---

FRAMPTON Kenneth., Historia crítica de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Pág.273-383.“Las vicisitudes de la ideología: los CIAM y el Team X, crítica y contracrítica, 1928-1968” .

Sin embargo, las condiciones estériles impuestas por estos conjuntos -especialmente en el caso de los Robin Hood Gardens, cuyos edificios estaban aislados de su contexto urbano como las torres de cualquier 'ciudad funcional'-. indicaban que los Smithson aun tenían que aceptar las consecuencias urbanas de este planteamiento a base de 'castillos en el campo'. El pluralismo esencial del Team X tuvo su reflejo directo en el enfoque, muy distinto, de Aldo van Eyck, cuya carrera ha estado dedicada en su totalidad al desarrollo de una 'forma del lugar' que resultase apropiada para la segunda mitad del siglo XX.

---

MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.

Págs. 27-78. “Historias”

“EL ARQUITECTO EN LA LUCHA DE CLASES DE HANNES MEYER A LAS “ESTRELLAS DE LA ARQUITECTURA”.

Para afrontar las mutaciones de la condición posmoderna y las dificultades para pensar la complejidad de unas nuevas relaciones entre arquitectura y política, es básico remitirse a las interpretaciones de la historia.

De hecho, desde finales de la década de 1960, la arquitectura vive una doble y permanente crisis. La llamada crisis disciplinar de sus propios conceptos de modernidad, que ha entrado en recurrentes círculos viciosos como los fundamentalismos disciplinares; y la crisis general, ocasionada por la entrada de la producción arquitectónica en la sociedad de consumo, donde se pasó de sistemas tecnológicos cualificados y artesanales a un sector productivo en serie, cuantitativo, dentro del cual el papel tradicional del arquitecto no ha encontrado un nuevo lugar.

Por ejemplo, el pensamiento, los proyectos y las obras de Alison y Peter Smithsonson emblemáticos de esta dificultad y de esta búsqueda intelectual, artística y tecnológica para situar la nueva arquitectura dentro de la sociedad de consumo. Su imaginación inspirada en la realidad y su voluntad de integración no fue suficiente, sin embargo, para evitar el fracaso social del conjunto residencial Robin Hood Gardens(Londres, 1965-1975). Hoy no es posible hacer arquitectura para la gente sin contar con ella, ni sin tener en cuenta el contexto de la ciudad; es decir, al situar las viviendas en un entorno industrial y agresivo, sin equipamientos para la vida cotidiana y sin relación de continuidad con los barrios colindantes, Robin Hood Gardens ha acabado siendo un gueto que ha caído en las garras de la especulación antes de poder remodelarse y revitalizarse.

Tras la crisis de finales de la década de 1960 se ensayaron diversas posiciones que buscaban un proyecto crítico – el rigor de la crítica tipológica, el utopismo de la crítica radical, la operatividad del formalismo analítico y de la ciudad collage, y la capacidad de consenso en las iconologías populares- y que tuvieron en común la búsqueda de una visión crítica. Sin embargo, no se consiguieron los objetivos. ¿Cuáles son las razones y las implicaciones que han llevado a que a principios del siglo XXI la arquitectura y el urbanismo dominantes hayan renunciado a su intención crítica, asumiendo un carácter predominantemente productivista y relegando la crítica a un lugar minoritario?.

No obstante, debe hacerse hincapié en un hecho relevante dentro de esta confusión y mutación. Aunque no se corresponda directamente con la capacidad proyectual de los técnicos, la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo son los fenómenos que expresan de un modo emblemático las encrucijadas en las que se encuentran las sociedades contemporáneas; la arquitectura como símbolo del poder y, a la vez, como expresión de los movimientos sociales urbanos; los edificios como sistema de consumo de recursos y generadores de contaminación, pero también base para construir sociedades más sostenibles; cada barrio como confluencia de intereses inmobiliarios, pero también como lugar para la vida comunitaria y para la socialización; las ciudades como escenarios privilegiados, proteicos y energéticos, donde se manifiestan los conflictos y caos actuales, pero también con grandes posibilidades de mejora y transformación; y el paisaje como marco en continua transformación y como referente simbólico de cada sociedad. Es por ello, que sociólogos y antropólogos, geógrafos, biólogos, economistas, pensadores, artistas y críticos literarios han ido tomando la arquitectura y la ciudad como referente privilegiado de sus reflexiones e interpretaciones. La cuestión esencial del desarrollo humano contemporáneo se centra en el presente y el futuro de las ciudades; estas son el problema y, al mismo tiempo, la solución; la crisis de la arquitectura y el urbanismo puede ser muy fructífera.

Partiendo de la intención de repensar el proyecto moderno en arquitectura y urbanismo, desde el pensamiento y las experiencias recientes de la postmodernidad, la pregunta inicial consiste en plantearse cómo ha evolucionado la relación de los arquitectos con las sociedades en los últimos tiempos. Para pensar todo esto contamos con una serie de referencias imprescindibles.