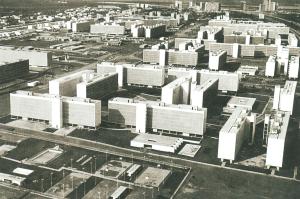

Supercuadras en Brasilia

- 1957 - 1960

- COSTA, Lucio

- NIEMEYER, Oscar

-

NIEMEYER, Oscar

Proyecto

1957 - 1960

Oscar Niemeyer fue el principal arquitecto encargado del diseño de la mayoría de edificios públicos. -

BURLE MARX, Roberto

Proyecto

1957 - 1960

Roberto Bule Marx fue el diseñador del paisaje. - Brasilia

- Brasil

- Brasilia: nueva ciudad, nuevo concepto. [23-2-2022]

- Brasilia: nueva ciudad, nuevo concepto. [23-2-2022]

- Brasilia: ¿Una gran máquina para habitar o una utopía hecha de realidad? [23-2-2022]

- Brasilia: ¿Una gran máquina para habitar o una utopía hecha de realidad? [23-2-2022]

- Artículo. El mundo [23-2-2022]

- Artículo. El mundo [23-2-2022]

- Brasilia : Una utopía moderna [23-2-2022]

- Brasilia : Una utopía moderna [23-2-2022]

- Superbloques y alas, Niemeyer [23-2-2022]

- Superbloques y alas, Niemeyer [23-2-2022]

- Revista. Otro mundo es posible [23-2-2022]

- Revista. Otro mundo es posible [23-2-2022]

- Blog.Taller Dahl Rocha. Supercuadras en Brasilia [23-2-2022]

- Blog.Taller Dahl Rocha. Supercuadras en Brasilia [23-2-2022]

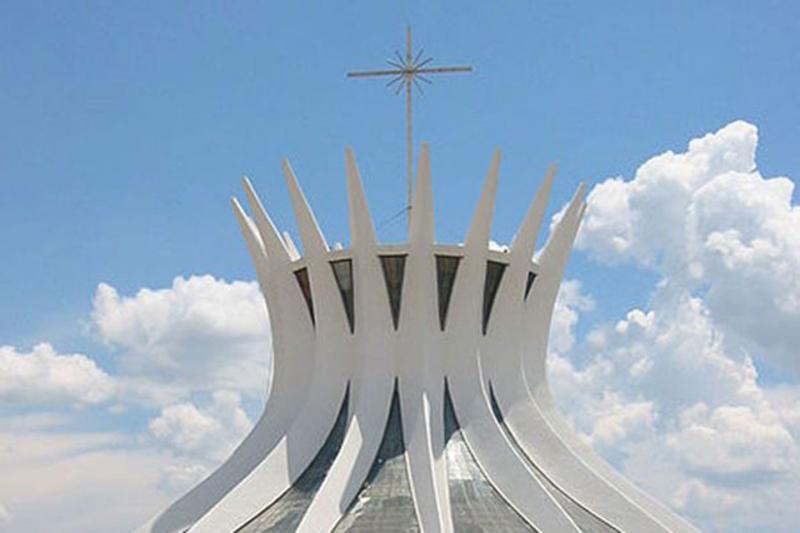

- CATEDRAL DE BRASILIA [23-2-2022]

- CATEDRAL DE BRASILIA [23-2-2022]

- PALACIO DE PLANALTO [23-2-2022]

- PALACIO DE PLANALTO [23-2-2022]

- PALACIO NEREU RAMOS [23-2-2022]

- PALACIO NEREU RAMOS [23-2-2022]

- PUENTE JUSCELINO KUBITSCHEK [23-2-2022]

- PUENTE JUSCELINO KUBITSCHEK [23-2-2022]

- Breve descripción y fotos [06-5-2023]

- Carta de Atenas de 1933 del CIAM- Principios en los que se basa el proyecto de las Supercuadras en Brasilia [16-5-2023]

- Poder y territorio: El caso Brasilia [26-4-2022]

- Brasilia. De la fundación de una ciudad capital al capital de la ciudad [26-4-2022]

- Vídeo. Teoria de la Arquitectura 2 - Unidades vecinales y monumentalidad de la ciudad de Brasilia [26-4-2022]

- Artículo. Nueva monumentalidad y unidades vecinales [26-4-2022]

- Análisis del fracaso de Brasilia como ciudad [26-4-2022]

- BRASILIA: UNA UTOPÍA MODERNA. 1956-1960. Lucio Costa/Óscar Niemeyer. [26-4-2022]

- Brasilia: Super Bloques y Alas, Niemeyer [26-4-2022]

- Brasília: nueva ciudad, nuevo concepto. SuperQuadras [26-4-2022]

- Brasilia. La smart city del pasado [26-4-2022]

- La utopía no tan perfecta de la ciudad de Brasilia [12-4-2023]

- Supercuadras en Brasilia [06-9-2019]

- Artículo. El mundo

- BRASILIA: UNA UTOPÍA MODERNA

- Blog. Artchitects tour

- Revista. Otro mundo es posible

- Blog. Vivienda colectiva

- Blog.Taller Dahl Rocha

- Blog. Arco. Supercuadras

- Supercuadras en Brasilia [06-9-2019]

- Artículo. El mundo

- BRASILIA: UNA UTOPÍA MODERNA

- Blog. Artchitects tour

- Revista. Otro mundo es posible

- Blog. Vivienda colectiva

- Blog.Taller Dahl Rocha

- Blog. Arco. Supercuadras

- Supercuadras en Brasilia [06-9-2019]

- Artículo. El mundo

- BRASILIA: UNA UTOPÍA MODERNA

- Blog. Artchitects tour

- Revista. Otro mundo es posible

- Blog. Vivienda colectiva

- Blog.Taller Dahl Rocha

- Blog. Arco. Supercuadras

- Supercuadras en Brasilia [06-9-2019]

- Artículo. El mundo

- BRASILIA: UNA UTOPÍA MODERNA

- Blog. Artchitects tour

- Revista. Otro mundo es posible

- Blog. Vivienda colectiva

- Blog.Taller Dahl Rocha

- Blog. Arco. Supercuadras

MONTANER, Josep María., Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Gustavo Gili. Barcelona, 2008.

págs.26-63. “Sistemas racionales”.

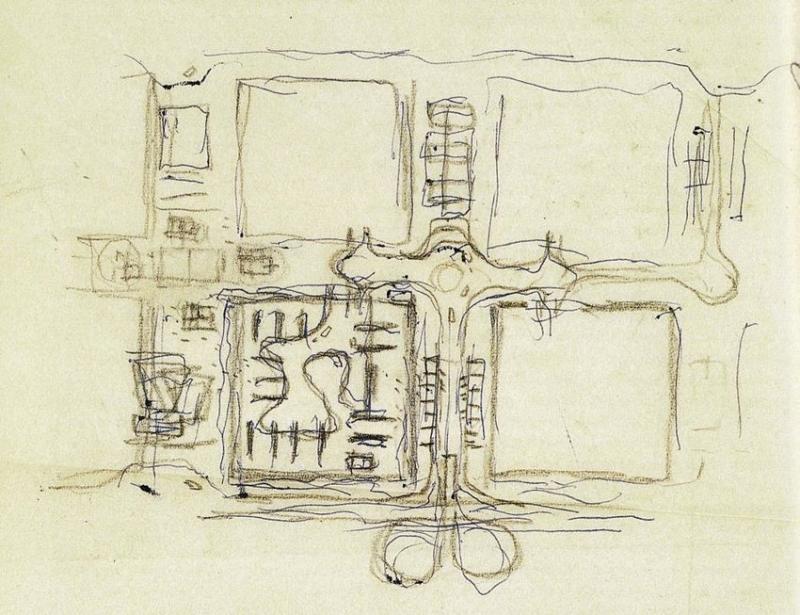

En la búsqueda de un nuevo urbanismo, la arquitectura moderna elaboró un concepto que avanzaba en la definición de los conjuntos residenciales como elemento básico repetible de la ciudad: las unidades vecinales. Se trata de una tradición paralela que consiguió superar la rigidez y simplicidad de las propuestas racionalistas y lecorbusieranas de los grandes bloques pantalla. Planteado y puesto en práctica por arquitectos norteamericanos, el concepto de unidad vecinal fue adoptado pronto por algunos miembros de los CIAM y empezó a extenderse por América y Europa en ejemplos como el Lafayette Park en Detroit (1956), donde Mies van der Rohe y Ludwig Hilberseimer organizaron las viviendas a lo largo de un eje comunitario verde; el Peabody Terrace en Harvard (1958)de Josep Lluís Sert; las supercuadras de Brasilia (1957-1960) de Costa y Niemeyer; o el barrio San Felipe en Lima (1963-1966)de Henry Ciriani. Las neighborhood units [unidades vecinales] fueron teorizadas por Clarence Arthur Perry en 1929, en un intento de definir una idea de agrupación de viviendas que potenciase la vida comunitaria; y se había experimentado por primera vez en el esquema urbano de Radburn, Nueva Jersey (1928),por Clarence Stein y Henry Wright. La idea inicial de unidad vecinal provenía de la experiencia de las company towns,las colonias industriales norteamericanas, y se basaba en el establecimiento de una escuela primaria que, según su capacidad, daba la medida de la unidad. En Radburn, que tiene una morfología heredada de la ciudad-jardín, se instauró la separación de vías: las rodadas eran en calles sin salidas para llegar en vehículo a las casas desde los bordes exteriores y las peatonales unos senderos que comunicaban las casas, la escuela y el espacio libre central. De esta manera se mantenía el interior del conjunto, con la vegetación y con la escuela, totalmente libre del tráfico rodado. En 1942, Josep Lluís Sert recuperó la idea con énfasis en su libro Can our cities survive? al introducir morfologías configuradas por tipologías modernas como los bloques y las torres, y redefiniendo con precisión las características de una unidad vecinal: un conjunto urbano capaz de albergar a una población de entre 1.000 y 5.000 habitantes, a escala humana, susceptible de ser recorrido a pie y que dispone de viviendas y equipamientos para la educación, la sanidad, el comercio y el ocio. Albert Mayer y Le Corbusier las utilizaron en los superbloques de Chandigarh, y Lucio Costa las desarrolló explícitamente como principio básico para el proyecto de Brasilia. En resumen, en Europa la idea de ciudad-jardín se tradujo en las Siedlungen de las ciudades alemanas—donde se sintetizó con los principios de la vivienda y la ciudad racionalista— y reapareció a gran escala en las New Towns inglesas de la segunda posguerra. Mientras tanto, de manera más pragmática y a escala más básica, la idea de ciudad-jardín se había desarrollado en Norteamérica en las unidades vecinales, adoptando morfologías distintas, con bloques bajos, medianos y altos complementados con equipamientos comunitarios, e incorporándose al contexto de los trazados urbanos racionalistas”....

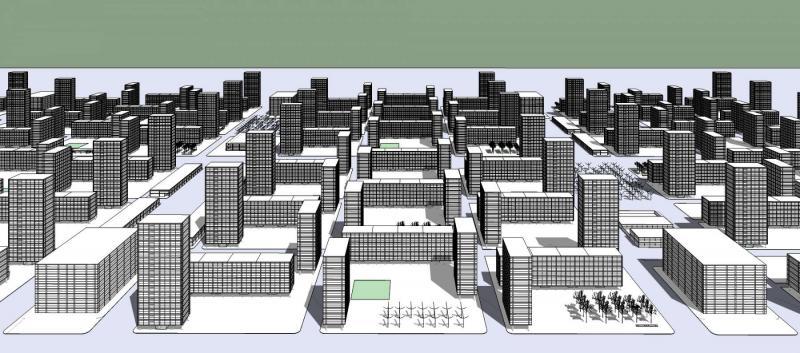

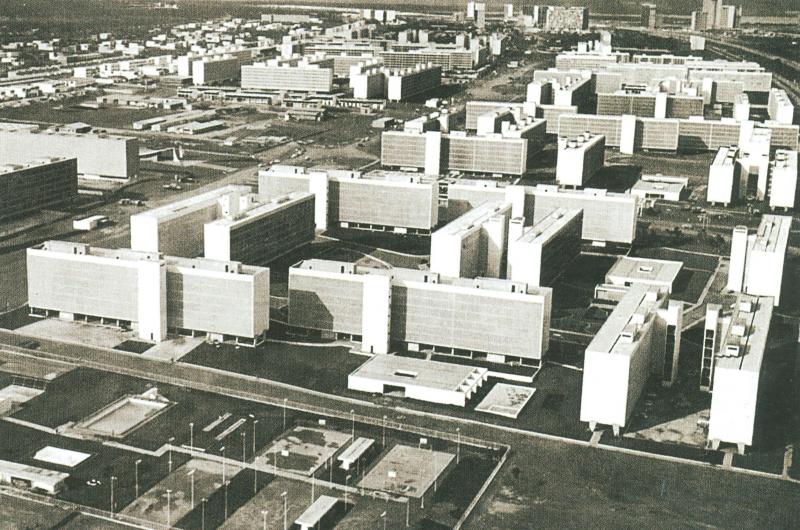

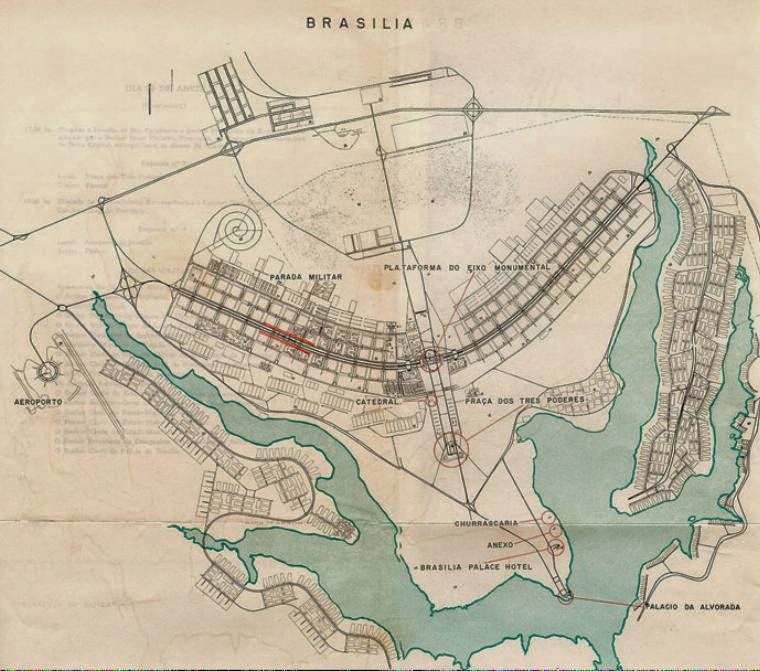

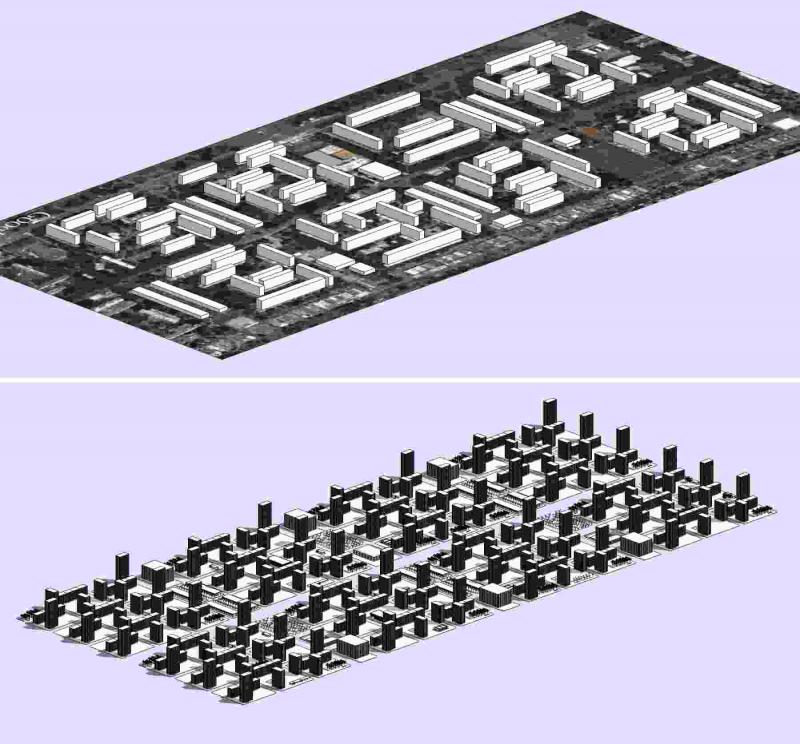

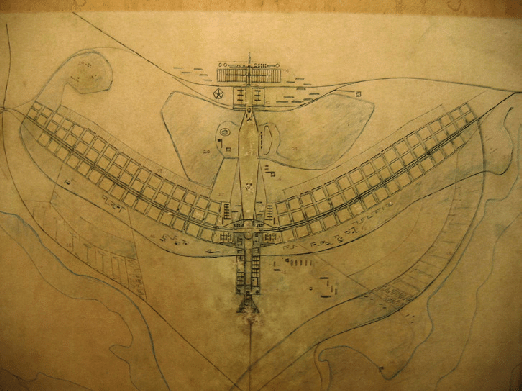

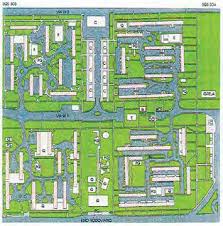

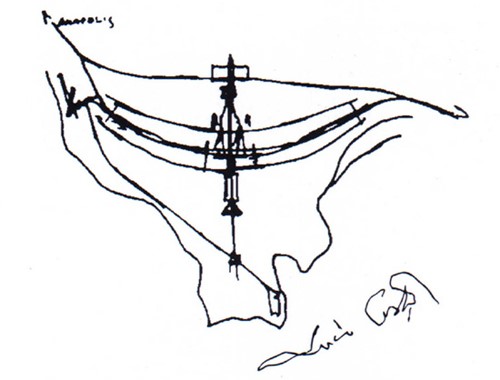

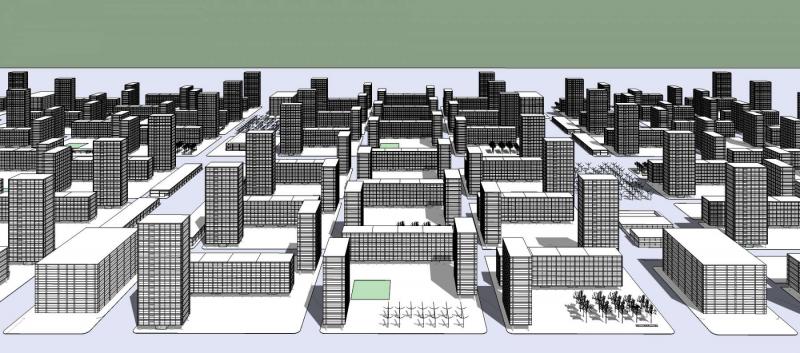

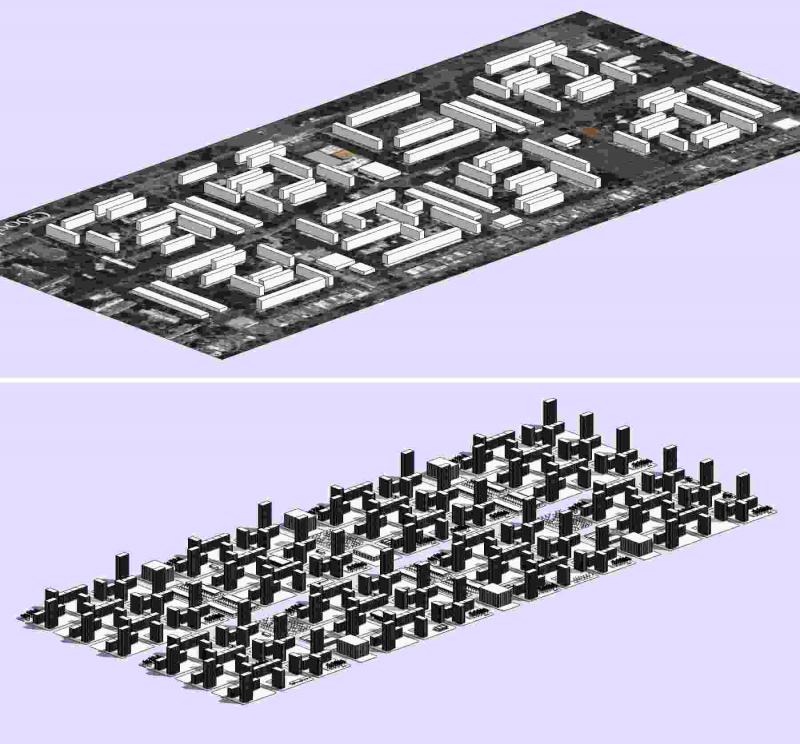

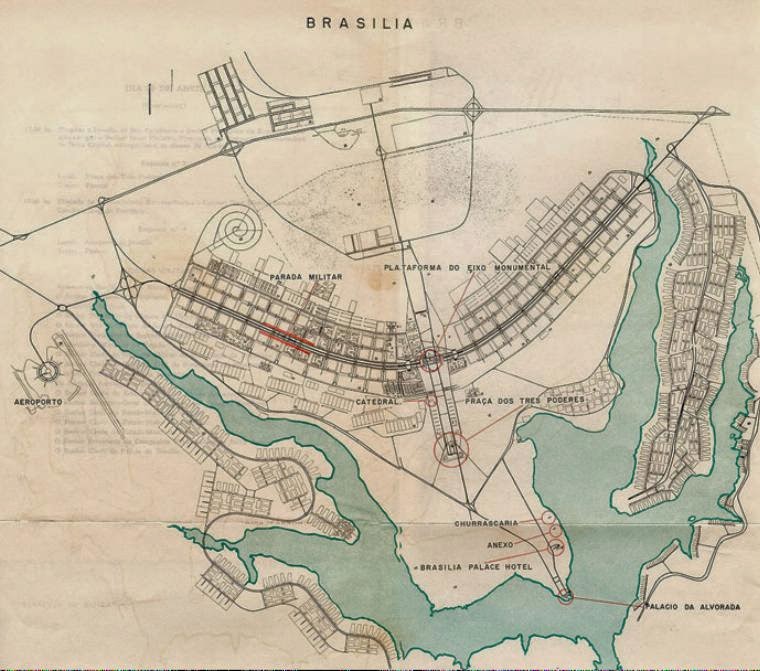

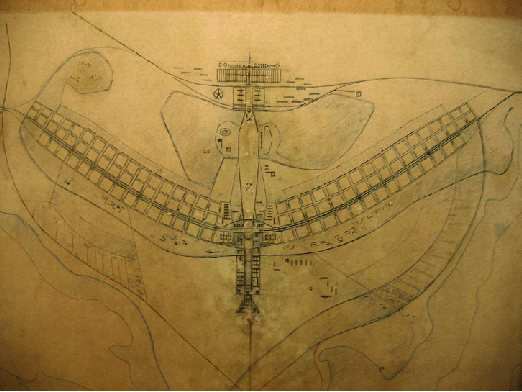

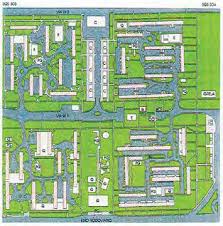

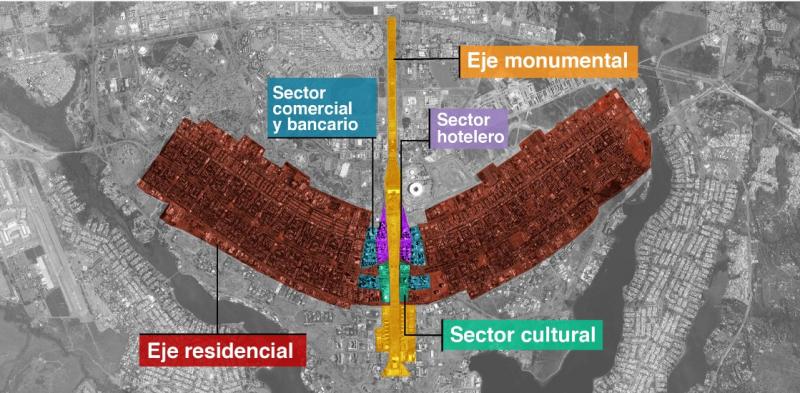

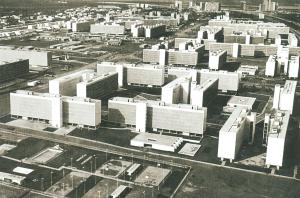

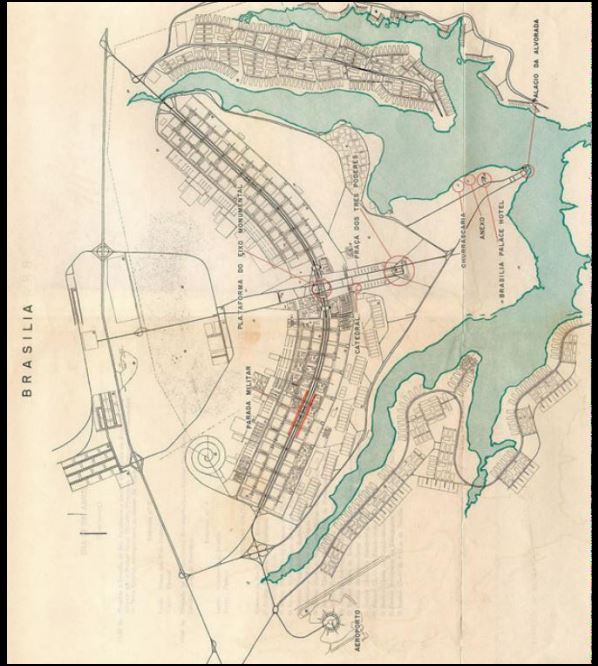

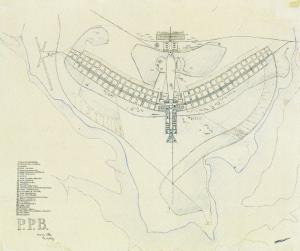

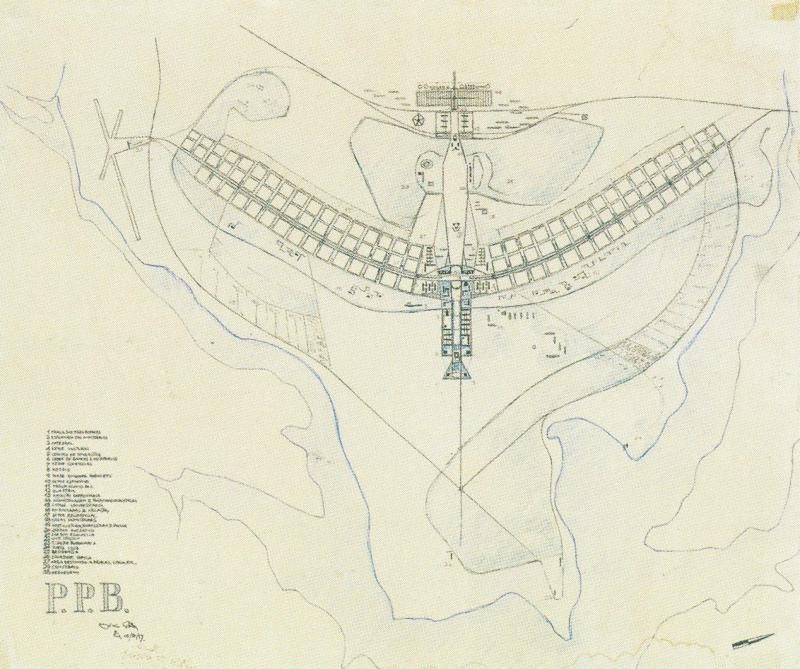

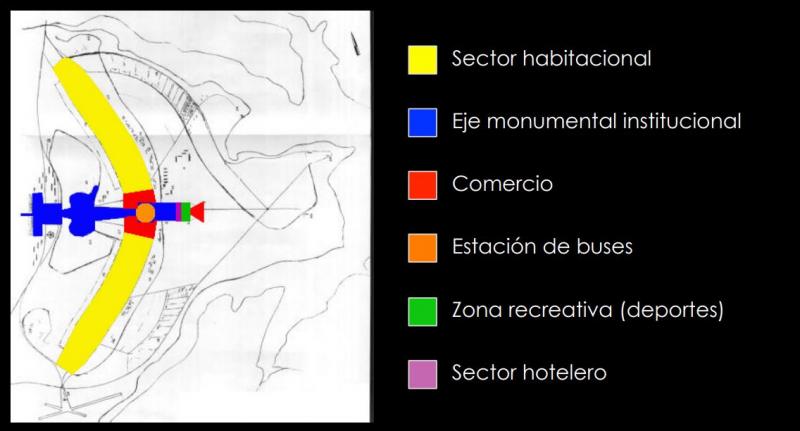

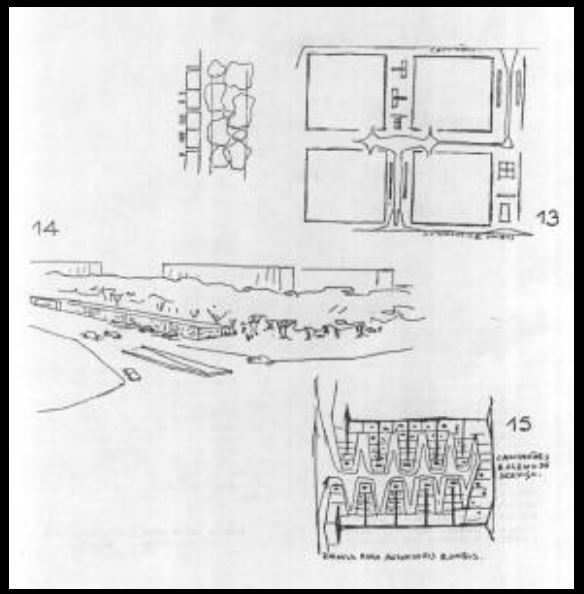

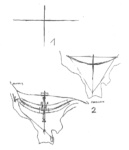

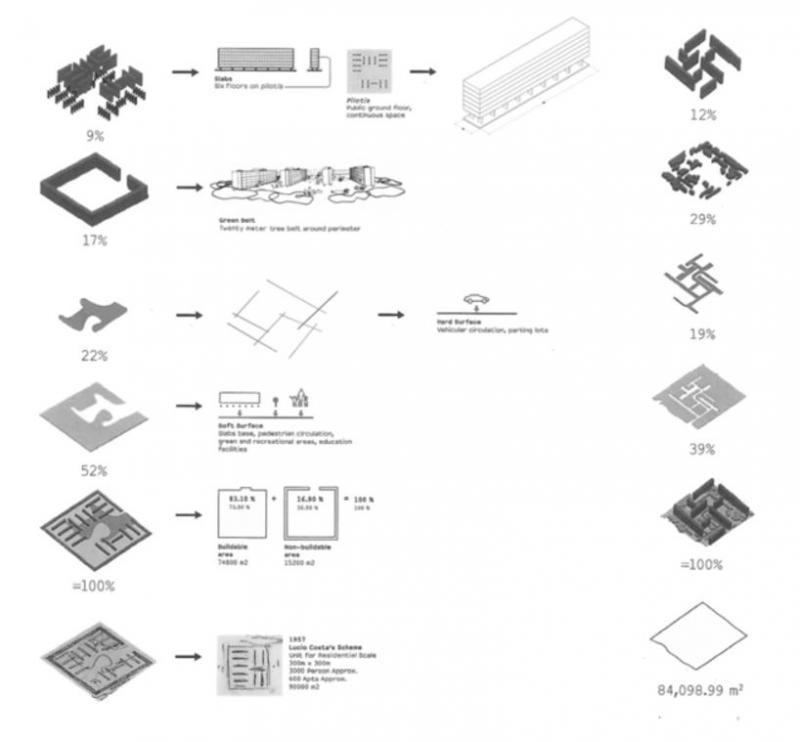

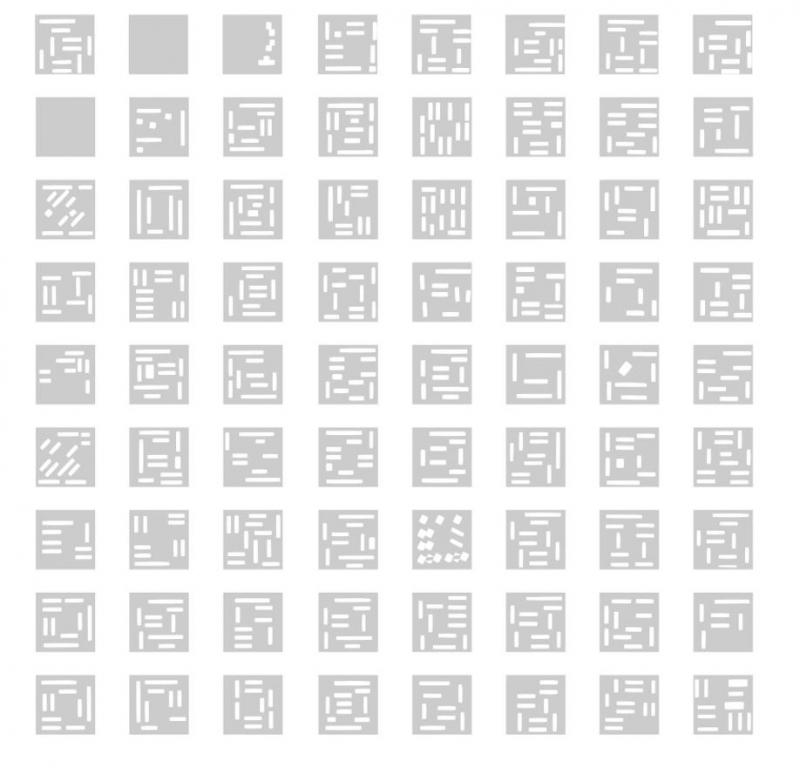

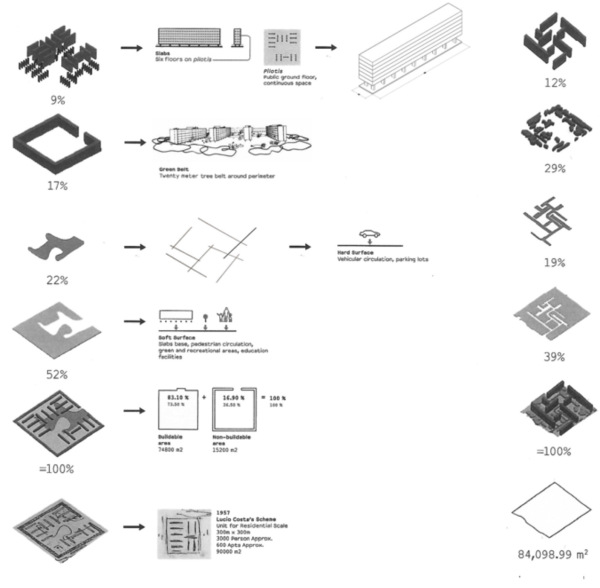

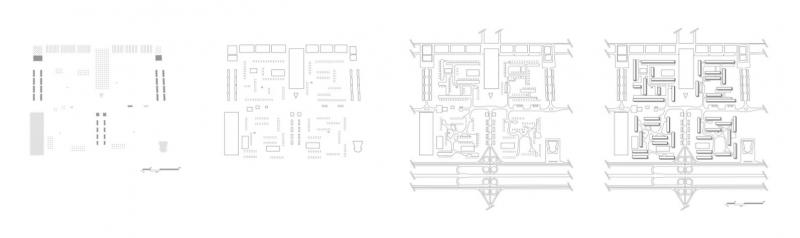

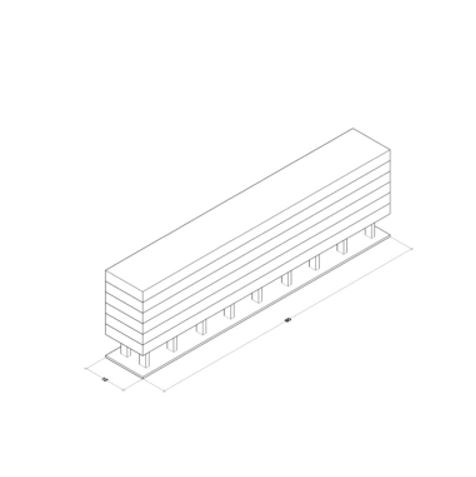

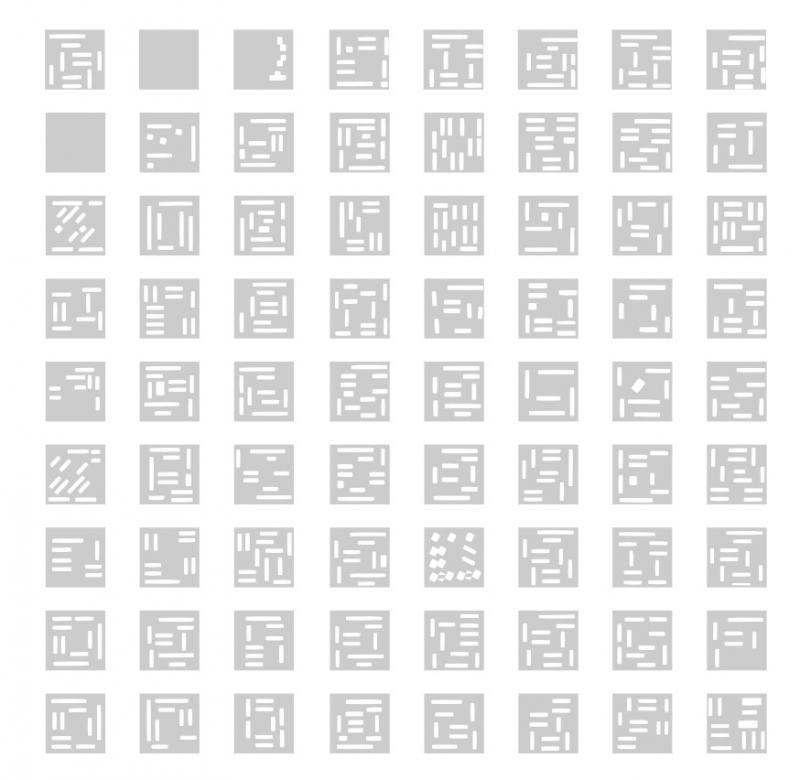

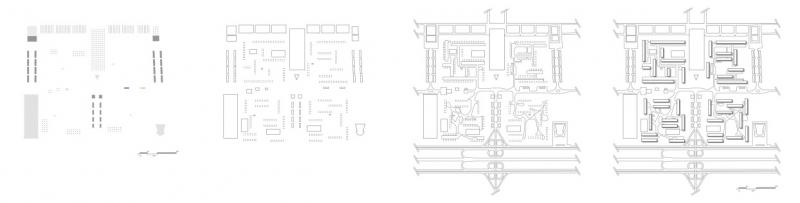

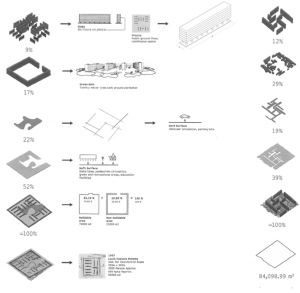

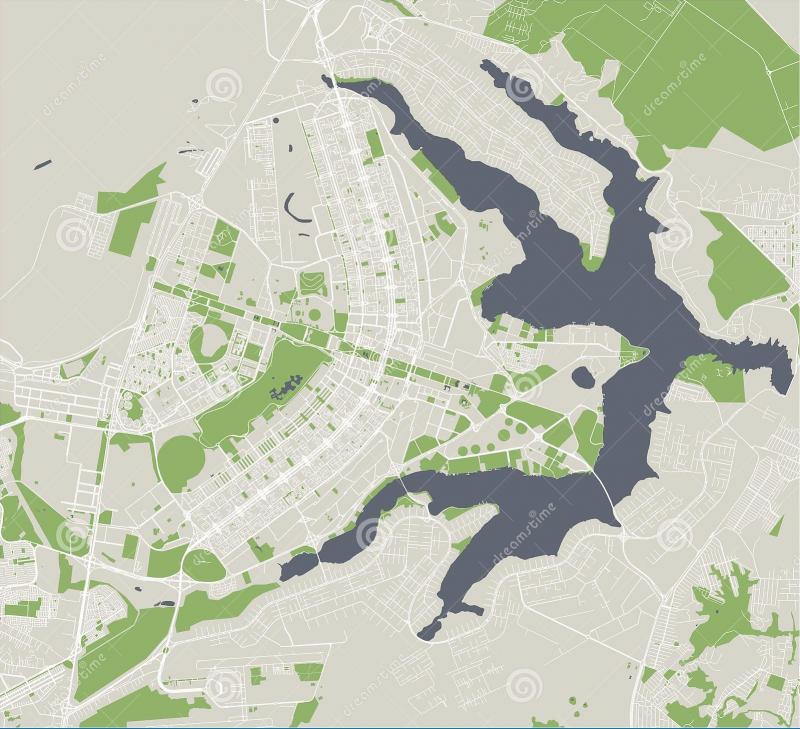

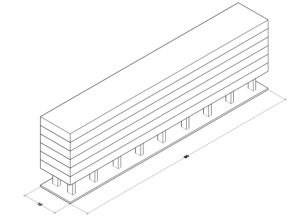

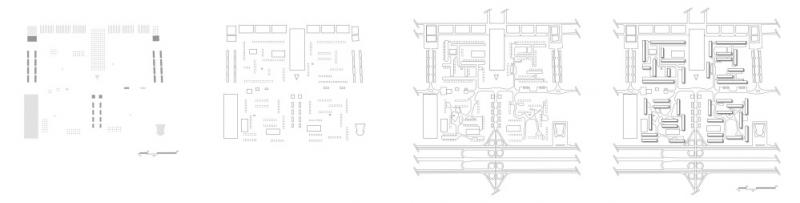

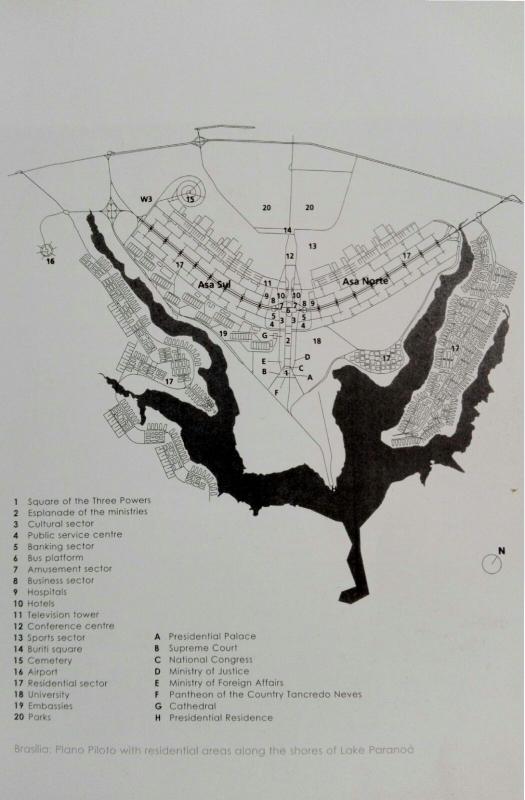

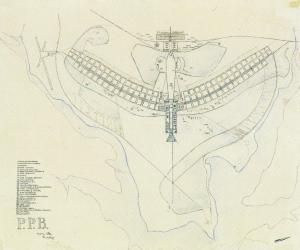

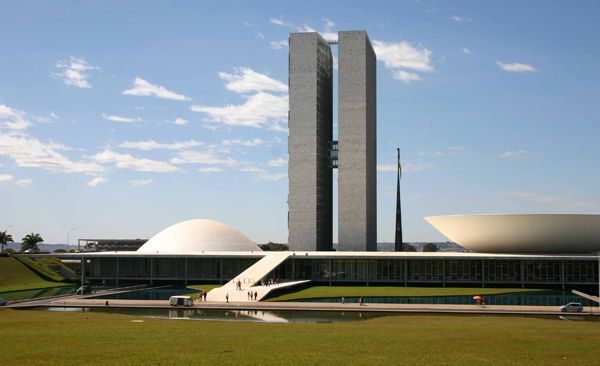

...El plan piloto de ordenación de Brasilia (1956-1960) fue proyectado por Lucio Costa (1902-1998) como resultado del concurso que ganó en 1957. Brasilia constituye una de las mejores muestras de la capacidad humana para construir en muy pocos años una gran capital totalmente nueva y arranca de la concepción por partes de la ciudad racionalista, aunque podemos encontrar diferentes herencias que confluyen en el proyecto definitivo. Su eje monumental este-oeste se remite a la forma axial, simétrica y clásica, y aporta un remarcado sentido simbólico que culmina con la pieza escultórica del Congreso y sus dos torres. Todo ello se contrapone a la forma levemente curvada del eje residencial norte-sur. Este primer gesto de fundar el cardo y decumano de una especie de ciudad clásica, que se amolda a la forma del territorio, se complementa con la idea de ciudad lineal implementada por la amplia infraestructura viaria para el transporte individual que, siguiendo en eje verde, discurre de norte a sur por la topografía. Sobre este eje de ciudad lineal norte- sur se desarrollan las áreas residenciales, conjugando la idea de unidad vecinal y de ciudad-jardín con la de arquitectura moderna. Además de la ciudad clásica y la lineal, se recurre al espacio máquina, repetitivo y genérico, igual a sí mismo, que enfatiza el "campus" axial del eje monumental que culmina en el conjunto del Congreso proyectado por Oscar Niemeyer (1907). Por otro lado, la organización en unidades vecinales a ambos lados del eje monumental y a lo largo del eje norte-sur, aporta una buena síntesis proyectual entre la escala monumental y la doméstica, aunque ambas no mantengan ninguna relación visual ni peatonal. Aflora el sustrato del racionalismo francés expresado en la Ville Radieuse de Le Corbusier, con la drástica separación de funciones propugnada por la Carta de Atenas. Se expresa la ciudad repetitiva y anónima, atravesada por amplias autopistas, tal como era la Ciudad Vertical de Ludwig Hilberseimer, que aquí queda impecablemente plasmada en las dos hileras simétricas y repetitivas de los ministerios, todos iguales, a ambos lados del eje monumental. Queda algo también del urbanismo organicista de la ciudad-jardín, que arranca del empirismo inglés y que culmina en propuestas como la Broadacre City de Frank Lloyd Wright, tan admirado por los arquitectos brasileños, y que se expresa en esta ciudad verde, tan frondosa y bien situada en el paisaje. El plan piloto no puede entenderse sólo por sí mismo, ya que mantiene una estrecha relación con el contexto: la fértil llanura en la que se sitúa y que define una gran área verde, y la forma de los dedos alargados del lago que se creó mediante una represa en el este y en el que confluye el agua de cuatro ríos. Sin embargo, se trata de un caso extremo de ciudad basada en la exclusión del peatón y en la segregación social. Brasilia es una ciudad para circular exclusivamente en automóvil, casi sin semáforos y con escasos pasos de peatones bajo las vías rápidas. No puede interpretarse sin entender su situación en el entorno y su periferia basada en la exclusión de las clases trabajadoras y los marginados en una serie de ciudades satélite (como Taguatinga, creada en 1959, o Ceilandia, iniciada en 1966), que doblan en población a los residentes en el plan piloto y que se sitúan más allá y alrededor del anillo de protección del valle. Las unidades vecinales se repiten con muy pocas variaciones y siguen una normativa muy estricta: cada manzana está formada por unos diez bloques alargados orientados en dos direcciones, paralelos y perpendiculares entre ellos, protegida por unas bandas arboladas de 20 m de anchura. Cada bloque tiene seis plantas de altura y dispone de unas preciosas plantas bajas libres sobre pilotis y de suelos cerámicos brillantes, rodeados de jardines y algunos equipamientos: una guardería, un parque infantil, un kiosco y una parada de taxis. A esto se le denomina supercuadra y alberga a unos 3.000 habitantes; cuatro super- cuadras conforman una unidad vecinal de unos 12.000 habitantes y comparten un eje comercial y un eje de campos de deporte, además de una intercuadra formada por una iglesia, una escuela, un cine y un centro comunitario. Cada unidad vecinal es esencialmente peatonal, ya que las calles transversales del eje norte-sur no son continuas, desalentando el paso de tráfico rodado a través de ellas y potenciando que sólo circulen los habitantes de la unidad vecinal. Por lo que respecta a la parte monumental de Brasilia, Niemeyer demuestra que es un experto en proyectar edificios representativos y sistemas de campus. Sus conjuntos urbanos, como los pabellones del parque de Ibirapuera en Sao Paulo (1953) o el proyecto para la Exposición Internacional en Trípoli, Líbano (1962), consisten en sistemas de objetos abstractos de formas libres, sensuales y curvilíneas que sintonizan con las morfologías orgánicas de los jardines y pinturas de Roberto Burle Marx, aunque a veces sean conjuntos demasiado ensimismados, situados sobre unas plataformas frías y sin los atributos de la exuberante naturaleza, que los harían más amables. El centro monumental de Brasilia no adopta la forma estricta de campus, sino que tiene una estructura direccional y axial que culmina con el congreso nacional, con sus dos torres simétricas y con las dos partes de esfera —la del senado y la de la cámara de diputados— colocadas de manera contrapuesta. Aunque el centro de gobierno de Brasilia tampoco se ve desde las unidades vecinales, a diferencia del de Chandigarh, situado totalmente al margen, el de Brasilia está presente en el eje central de la ciudad, sobre una gran plataforma orientada hacia el lago. También son dos ciudades distintas en la medida en que Brasilia está casi terminada y es intocable, al estar protegida como patrimonio modélico de la arquitectura moderna, y Chandigarh es una ciudad que sigue creciendo y transformándose. Niemeyer fue muy hábil en el proyecto del conjunto del Congreso: supo definir una forma escultórica que se convirtió en la imagen del Brasil moderno. A su primera idea de gran edificio, con dos torres y dos grandes salas de reunión en cada extremo, le introdujo el cambio de rebajar la cota, de manera que la cubierta coincidiera con el nivel de la explanada, destacando las torres gemelas y surgiendo dos semiesferas en posiciones distintas. De esta manera, el Congreso está estudiado desde la visión lejana y monumental, como gran figura en el fondo urbano y paisajístico y, a la vez, como precioso edificio, liviano y lleno de transparencias a la escala humana de quien accede a él. Es una obra maestra por sus auténticos espacios modernos y cinemáticos: sus vestíbulos, foyersy salas, hechos de transparencias y reflejos, pensados desde la escala de los visitantes que, a través de grandes paños de vidrio, atraviesan recintos, debajo de lucernarios, sobre suelos relucientes, junto a patios recubiertos de cerámica policroma y vegetación, llenos de naturaleza, luz y energía.