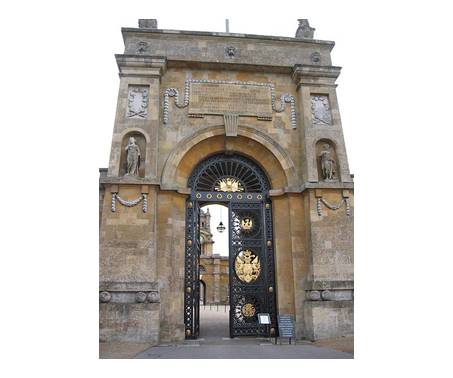

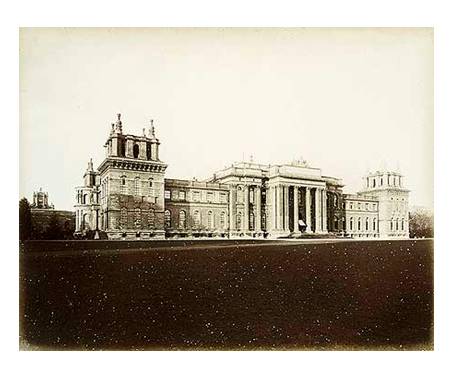

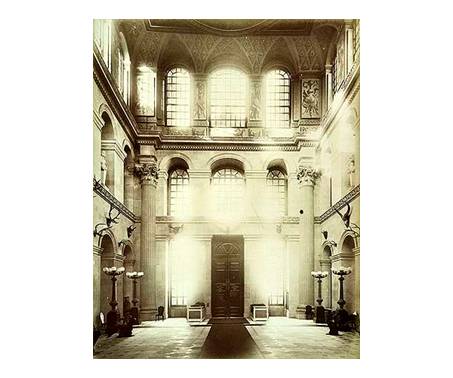

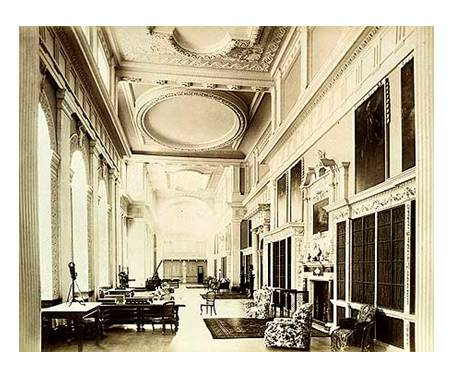

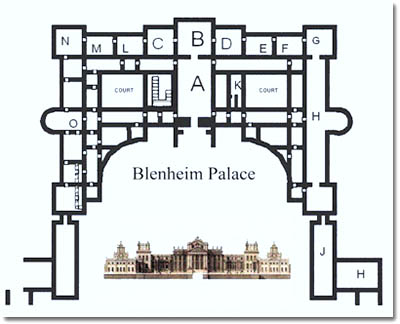

Blenheim Palace

- 1705 - 1724

- VANBRUGH, John

- Woodstock (Inglaterra)

- Reino Unido

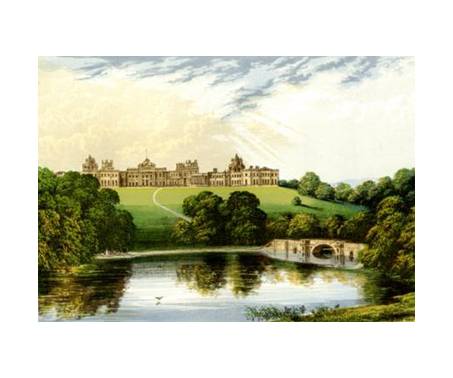

- Breve descripción del Palacio de Blenheim [04-11-2013]

- Historia del Palacio de Blenhem [04-11-2013]

- Palacio de Blenheim [04-11-2013]

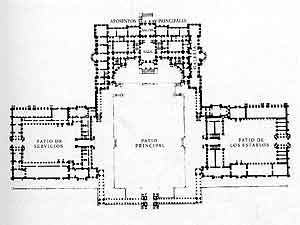

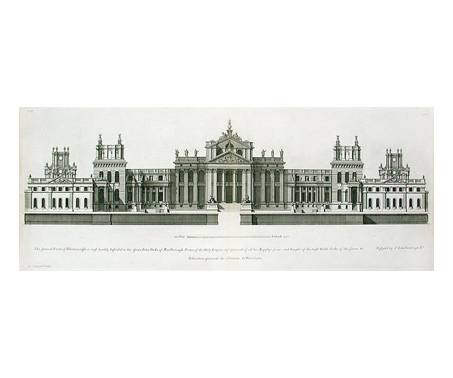

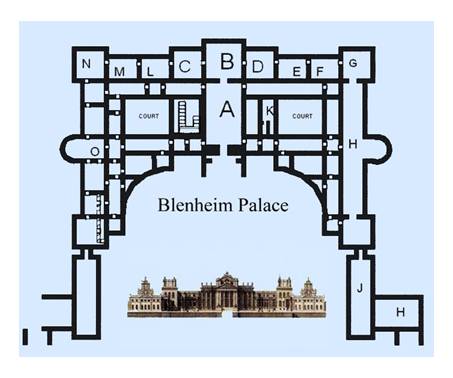

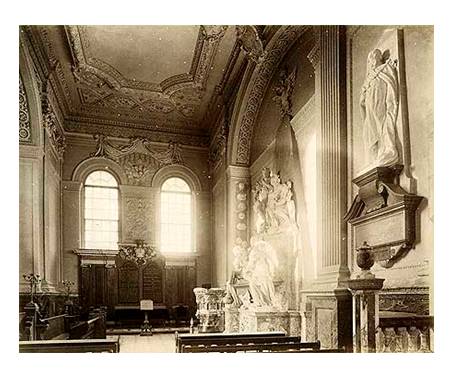

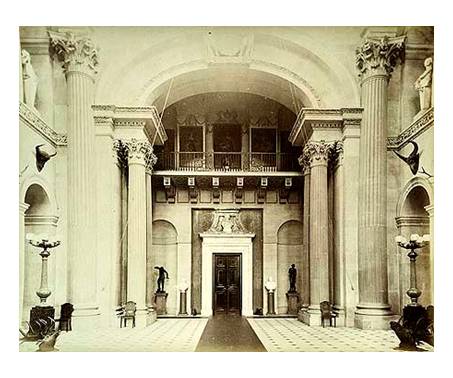

- Diseño y arquitectura del Palacio de Blenheim [04-11-2013]

- HISTORIA DEL EDIFICIO [28-2-2014]

- PAGINA OFICIAL: [28-2-2014]

- PAGINA DE LA UNESCO: [28-2-2014]

- Breve descripción del Palacio de Blenheim [04-11-2013]

- Historia del Palacio de Blenhem [04-11-2013]

- Palacio de Blenheim [04-11-2013]

- Diseño y arquitectura del Palacio de Blenheim [04-11-2013]

- Historia

KOSTOF, Spiro. Historia de la Arquitectura. Edit. Alianza Editorial.Madrid, 1988.

Tomo 3. Pags. 957-993. Una arquitectura para un nuevo mundo.

pág. 966-987. Un mundo del que escoger.

Todo ello era un poco más que una moda curiosa. Los parajes exóticos en los parques de las mansiones campestres estaban concebidos para evocar sentimientos. El jardín estaba compuesto para ser leído como una narración, como un romance pastoral o un poema. Los templos falsos, las pirámides, las grutas, cottages rústicos, ruinas reales o simuladas, los baños, ermitas estaban cuidadosamente situados para ser vistos como imágenes escalonadas. La estatuaria incluía famosos hombres de genio como poetas, científicos y dramaturgos. Los invitados hacían el circuito del terreno a caballo, en carruajes o en sillas ligeras. Los circuitos más complicados en fincas como Stowe y Stourhead tendrían tiendas turcas, templos a Flora y al sol, un panteón, un monumento a la amistad, columnas antiguas, casas chinas y una gama completa de edificios bucólicos asociados a la vida campestre y a la arquitectura.

Estos escenarios escalonados tenían importantes implicaciones para el futuro de la arquitectura moderna. Tienen un mensaje con dos aspectos fundamentales: primero, que la arquitectura es un lenguaje expresivo, capaz de evocar contextos llenos de significados a través de la asociación. Segundo, que las tradiciones constructivas de todas las épocas y lugares merecen atención y respeto. Ambas actitudes prestan una base lógica a los revivals arquitectónicos —al historicismo, como se le denomina en ocasiones — de la segunda mitad del siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX. Además, estas actitudes dieron lugar a unaliberación parcial respecto a la necesidad clásica de unos cánones universales de belleza.

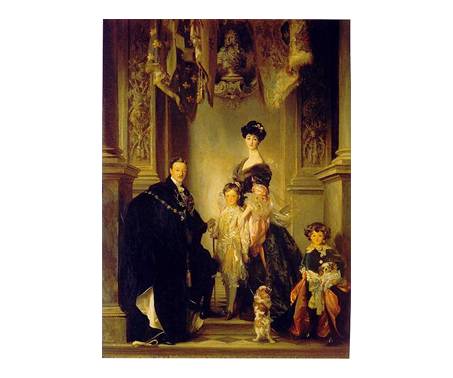

El poder asociativo de la arquitectura descansa, en esta fase inicial de su formulación, en la habilidad de las ruinas para conjurar recuerdos edificantes o melancólicos y en la fascinación por las culturas diferentes de la nuestra, es decir, en nuestra fascinación por las transferencias de tiempo y lugar. Ya en 1709, encontramos a Vanbrugh tratando de convencer a la duquesa de Marlborough de conservar su ruinosa casa solariega antigua de Blenheim porque despertaría recuerdos de cosas pasadas y proporcionaría, con su apariencia arcaica, un contraste con el espléndido palacio que acababa de diseñar para la familia. Las ruinas sacaban a la luz «reflexiones más vivas y placenteras (que las que podía sacar la historia sin su ayuda) sobre las personas que las habían habitado, sobre las cosas destacables que se habían negociado en ellas, o sobre las extraordinarias ocasiones de su erección».

El nuevo interés por el paso del tiempo, por la decadencia que conmueve al espíritu, se corresponde con este sentido de historia objetiva que es característico de la Ilustración. Las civilizaciones eran mortales, incluso las más grandes, y sus restos materiales eran útiles para recordarnos este hecho. La contemplación de ruinas tenía un aspecto moral y otro estético; moral, en el sentido de que nos vemos forzados a pensar que todas las cosas, incluyendo nuestras propias hazañas, son pasajeras, y a aceptar la vanidad del esfuerzo humano; estético, porque las ruinas eran transmisores ideales de la belleza pintoresca, desgastados, ásperos, con texturas inquietantes y extremos mellados: lo más opuesto al acabado cultivado de los diseños contemporáneos. Estas respuestas manaban de la apreciación de las ruinas por ellas mismas, en contraste con el interés de los arquitectos del Renacimiento en las reliquias monumentales de la antigua Roma para derivar de ellas principios universales de práctica arquitectónica. A esta clase pertenecen también las estructuras vernáculas —la alquería y el granero, las construcciones de diario más allá de las preocupaciones de los arquitectos serios — que comunican espontanea e intemporalmente de una forma parecida.

La atracción por las culturas extrañas era inevitable desde que el mundo se había abierto a los viajes y colonizaciones de los siglos XVII y XVIII. Pero esta exposición a culturas cuya lógica operativa era diferente de la de Europa hacía surgir cada vez más dudas sobre los viejos argumentos de universalidad. Si en el mundo había muchas arquitecturas válidas, sofisticadas y agradables, entonces nuestra manera de hacer las cosas no era necesariamente intachable o mejor. El ambiente arquitectónico también podía ayudarnos a entender la humanidad, si nos abriéramos a las convenciones extranjeras y las domináramos mediante la emulación.

Ahora se daba un esfuerzo progresivo por averiguar los hábitos de diseño de las culturas no europeas, junto con las tradiciones pasadas fuera de Grecia y Roma. Y lo que es más importante, se comprendió que esta información, para ser absolutamente asimilable por arquitectos y decoradores, debía ser representada gráficamente. Ahora comenzaba a aparecer material visual en los relatos de viajes por el Oriente Medio y otros lugares, mientras que eruditos como J. B. Villalpando y Abraham Kircher se esforzaban en hacer caprichosas reconstrucciones de monumentos legendarios antiguos como el Templo de Jerusalén y la Torre de Babel.