Plan urbano para Chicago. Proyecto.

- 1909 -

- BURNHAM, Daniel Hudson

- LE BARON JENNEY, William

- ROOT, John Wellborn

- SULLIVAN, Louis Henry

- ADLER, Dankmar

- MIES VAN DER ROHE, Ludwig

- Chicago (Illinois)

- Estados Unidos

KOSTOF, Spiro., Historia de la arquitectura. Alianza Editorial. Madrid 1988. Tomo 3

págs.1167-1209. “Los ensayos de la modernidad”

Opciones urbanas

pág. 1173. Ciudad Bella.

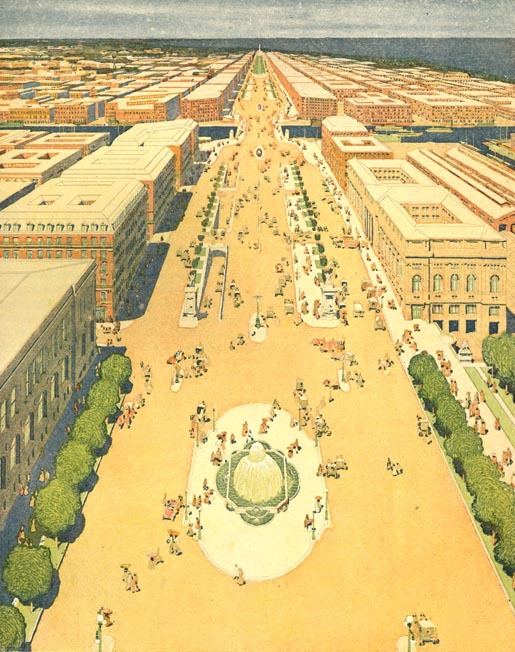

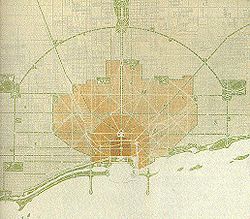

Al plan de Washington le siguieron otros. Tenían centros ciudadanos agrupados simétricamente y edificios culturales de un diseño clásico uniforme. El más espectacular era el plan de Burnham para su ciudad natal, de 1909 (Fig. 26.7). Suponía la reurbanización del área de Chicago entera en un radio de 100 kilómetros desde el centro e incluía un generoso sistema de parques exteriores, un sistema de parques a la orilla del lago de unos 35 kilómetros de longitud, un puerto interior y, por supuesto, un centro ciudadano en la intersección de las calles Halsted y del Congreso. Las preciosas perspectivas que resultaron mostraban bulevares hausmannianos, con edificios de la misma altura y líneas de cornisa idénticas, como si el trasnochado apiñamiento del rascacielos del Loop que había impulsado la firma de Burnham no estuviese allí.

Si los examinamos con mayor minuciosidad, los edificios propuestos resultan ser mucho más altos que las manzanas de apartamentos de Haussmann. Evidentemente, Burnham desaprobaba la variedad de aquella dramática línea de horizonte de Chicago, pero no la altura de la moderna torre comercial. Su edificio Flatiron de 1902 en Manhattan puede permitirnos vislumbrar la reconciliación que él estaba efectuando entre el estilo comercial y el de la Ciudad Bella (Fig. 26.8). El ángulo redondeado salvaba un marco triangular del tipo de los que habían engendrado los planes de Burnham mediante aquellas vigorosas arterias diagonales que cruzaban las retículas preexistentes. Las dos fachadas del edificio están definidamente estriadas y los bordes del triángulo están disimulados, como si se anticiparan a las fachadas de las calles situadas más allá.

El objeto del plan de Chicago, escribía Burnham, era salvar la configuración urbana del «caos que conlleva el crecimiento rápido, y especialmente del influjo de la gente de diversas nacionalidades sin tradiciones ni hábitos de vida comunes». El orden uniforme aparentemente significaba la semilla de un orden social uniforme, de un orden americano. El mismo razonamiento era, entonces, igualmente aplicable a los territorios exteriores a los que ahora extendía América su hegemonía. La Ciudad Bella podía ser un instrumento útil que había comenzado con la guerra Hispano-Americana, el Canal de Panamá, la Flota Blanca, y la política del Garrotazo» (Big Stick), de Theodor Roosevelt. Burnham supervisaba ahora los planes para una Ciudad Bella en Manila y la nueva capital de verano en Filipinas, Baguio. Y los mismos trazados de Beaux-Arts estaban sirviendo al colonialismo francés en países como Marruecos y Vietnam, para aquellos barrios situados junto a las ciudades nativas que mantenían a la población europea a una distancia de seguridad y les permitían las comodidades de su país de origen. Los británicos también adoptaron esta manera para su Commonwealth, como testifican hasta un cierto punto el plan de Edwin Lutyens para Nueva Dehli y el de Walter Burley Griffin para Camberra.

El error de la Ciudad Bella como remedio urbano para Norteamérica fue no tener en cuenta la resistencia de una sociedad democrática a soluciones impuestas. Los planes no tenían fuerza legal. No estaban respaldados por ningún cambio fundamental en la propiedad del terreno o en el control administrativo. Fuera de los límites del centro urbano y de los parques, la especulación seguía haciendo furor. No es de extrañar que la escuela de planificadores de Burnham se concentrara en mejorar las instalaciones públicas, teniendo poco que decir sobre el distrito de negocios o sobre las necesidades sociales como viviendas para los pobres. Su visión de la Ciudad Bella coincidió con el Movimiento Progresista cuya preocupación era la reforma social. El movimiento hablaba de la propiedad municipal de las instalaciones públicas, del sufragio femenino, y del control estatal de los ferrocarriles. El periodismo amarillo, mientras tanto, andaba exponiendo celosamente la rapacidad de los negocios modernos y la corrupción del gobierno municipal. A la luz de estas acusaciones de la América urbana-industrial y de la injusticia de las desigualdades sociales, la elegancia de Beaux-Arts era, si no cínicamente encubierta, cosmética en el mejor de los casos.

Hacia 1905 había tomado fuerza la reacción contra la Ciudad Bella. Había un debate profesional acerca de las unidades de vecindad, patios de recreo, y alojamiento público. Pero el creciente temor al socialismo, la oposición del sector de negocios a todo aquello que pudiera promover un Welfare State (Estado del Bienestar), bloqueaba cualquier posible avance en estos sentidos. El único intento de viviendas financiadas por el estado, el de la Massachusetts Homestead Comission de 1909, produjo sólo doce unidades en Lowell antes de hundirse Las únicas viviendas de financiación federal fueron algo impuesto al gobierno por el empeño de los trabajadores de la industria bélica de la I Guerra Mundial. La Corporación de la Vivienda de Estados Unidos hizo presión tardíamente con una serie de programas de edificación, con algunos resultados distinguidos (Fairview cerca de Camdan, Nueva Jersey; Atlantic Heights en Portsmouth, New Hampshire; Buchman en Chester, Pensilvania, entre otros), pero incluso éstos fueron vendidos a intereses privados cuando terminó la guerra.

La ordenación zonal, uno de los objetivos principales de las fuerzas progresistas, sólo tuvo una formulación inicial capaz de resistir el paso por los tribunales, y ésta fue la Ordenanza de Nueva York de 1916. La ordenación de zonas tenía como objeto preservar a los barrios contra el firme avance indiscriminado de las casas de apartamentos, talleres de reparaciones y pequeñas fábricas. La ordenanza contemplaba tres categorías de uso: residencial, comercial y libre; límites de alturas en relación con la anchura de las calles laterales; y respecto al área, o al volumen límites relacionados con el tamaño de los patios y zonas descubiertas. Arquitectónicamente, su provisión de mayor alcance es la limitación impuesta a los barrios de edificación de gran altura, para que la aglomeración de edificios no privara a las calles de la luz del sol (Fig. 27.26).