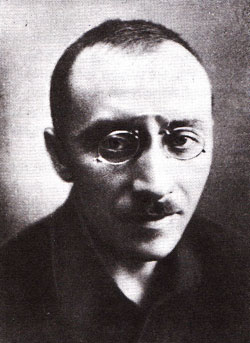

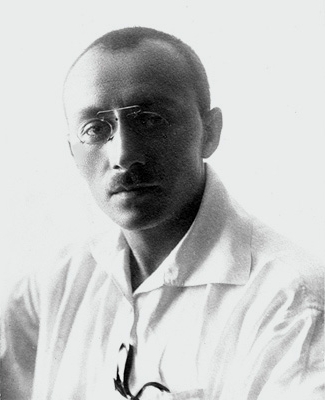

MILIOUTINE, Nikolaï

- Arquitecto y teórico de Urbanismo y Arquitectura

- 1889 - San Petersburgo. Rusia

- 1942 - Moscú. Rusia

CURTIS, J.R.Williams., La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006.

p.241.La comunidad ideal: alternativas a la ciudad industrial.

Los numerosos planes de ciudades ideales de la década de 1920 indican una ambición por construir el mundo de nuevo, por comenzar desde el principio, y por librar de una vez por todas a la cultura de los despojos de las ' formas muertas'. Sin embargo, al igual que la nueva arquitectura a menudo tenía raíces en la historia, también las nuevas ciudades solían ser mezcolanzas de elementos urbanos existentes agrupados de otra manera. El hecho es que las utopías están ligadas históricamente, tienen raíces ideológicas y precedentes formales y, si escarbamos bajo esa retórica del 'mundo feliz', con frecuencia encontramos una vena de nostalgia que recorre el futurismo.

Los problemas capitales que afrontaron urbanistas como Tony Garnier, Hendrik Petrus Berlage, Le Corbusier, Walter Gropius, Ernst May y Nikolái Miliútin tenían una historia ligada inevitablemente a la evolución de la ciudad industrial en el siglo XIX. La mecanización y los nuevos medios de producción y transporte habían transformado por entonces la morfología urbana existente en un embrollo incoherente de instituciones e infraestructuras de circulación que servían al desarrollo capitalista. Más aún, las ciudades de las regiones industrializadas de Gran Bretaña y Francia habían crecido a una velocidad incontrolada, ya que el campesinado había acudido a las zonas urbanas en busca de empleo y había sido alojado en las condiciones más sórdidas. En el mismo periodo, la población creció de manera espectacular. El resultado fue un paisaje degradado de fábricas, casas de vecindad y calles mugrientas sin unos servicios comunitarios o privados decorosos. Todo ello fue descrito por Engles en 1845, tras una visita a Manchester, como "una inmundicia y una suciedad repugnantes de las que no se puede encontrar parangón".