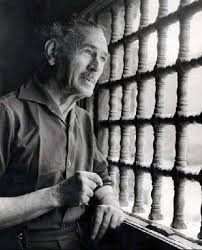

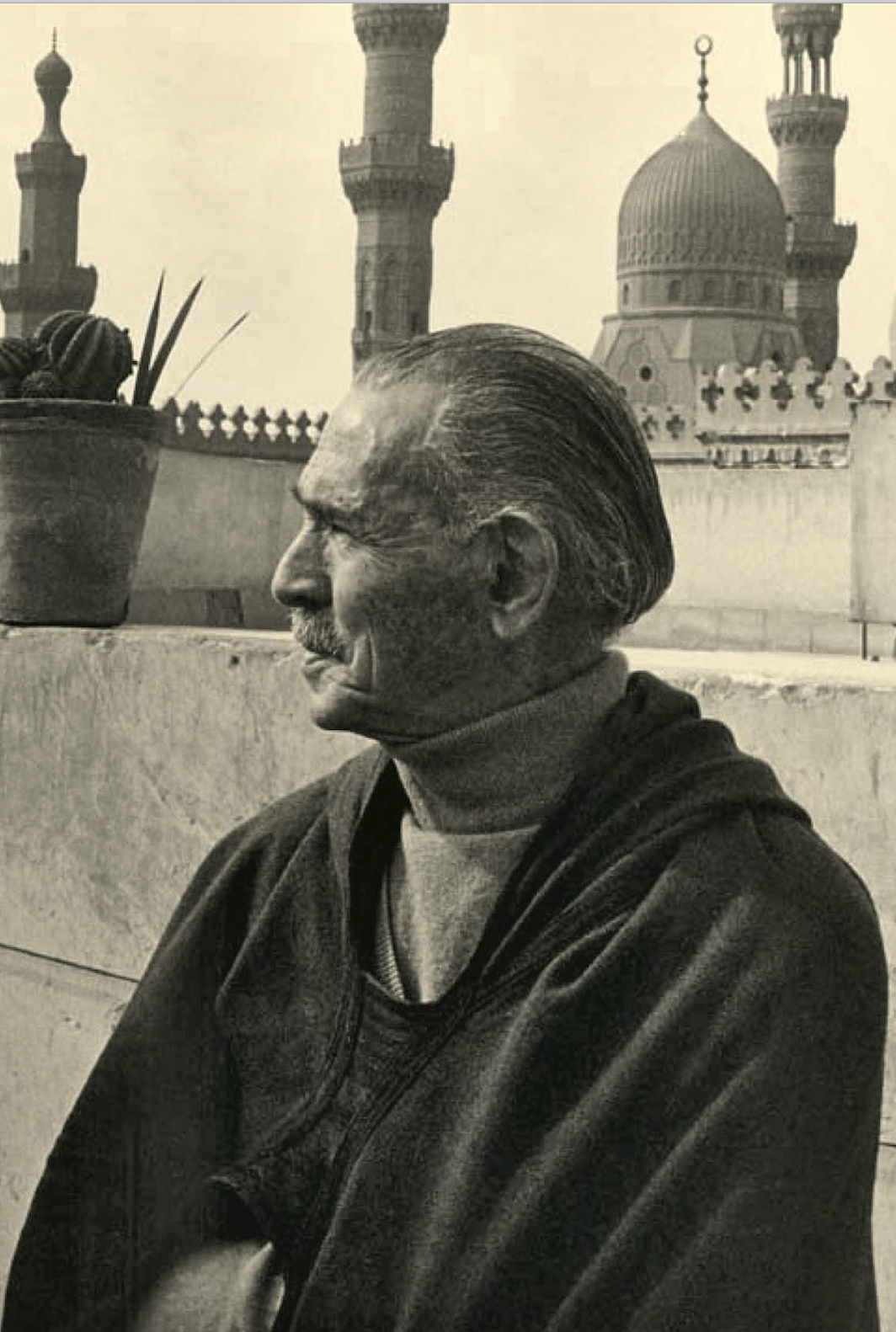

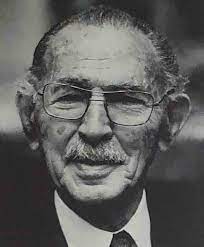

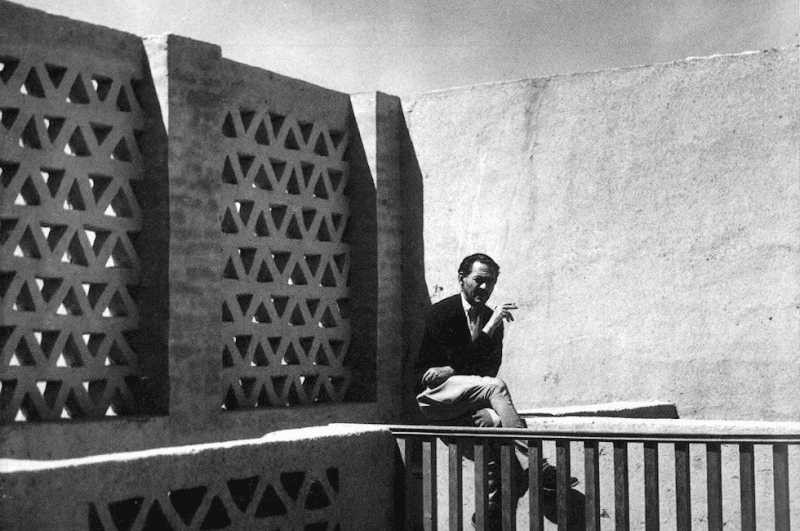

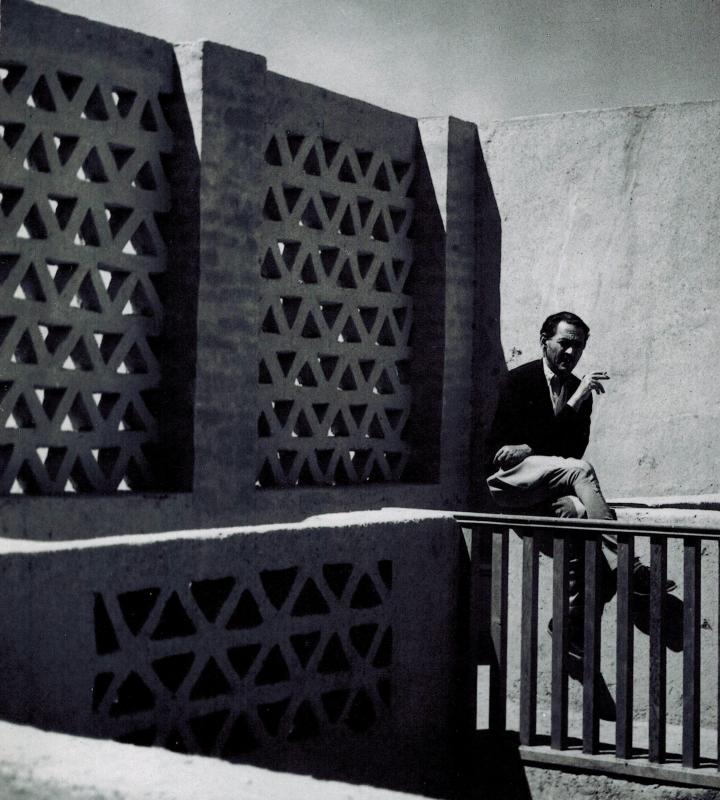

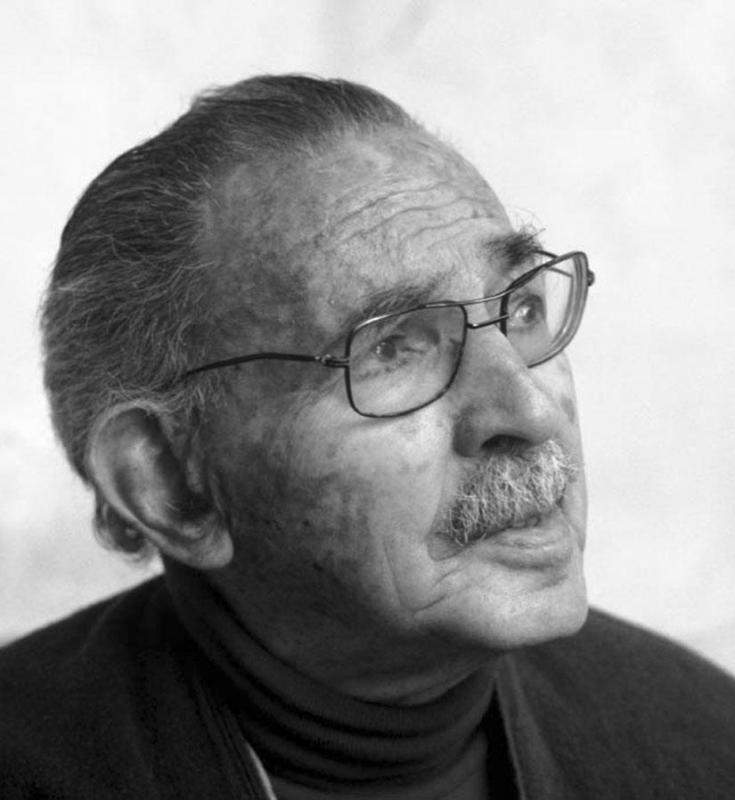

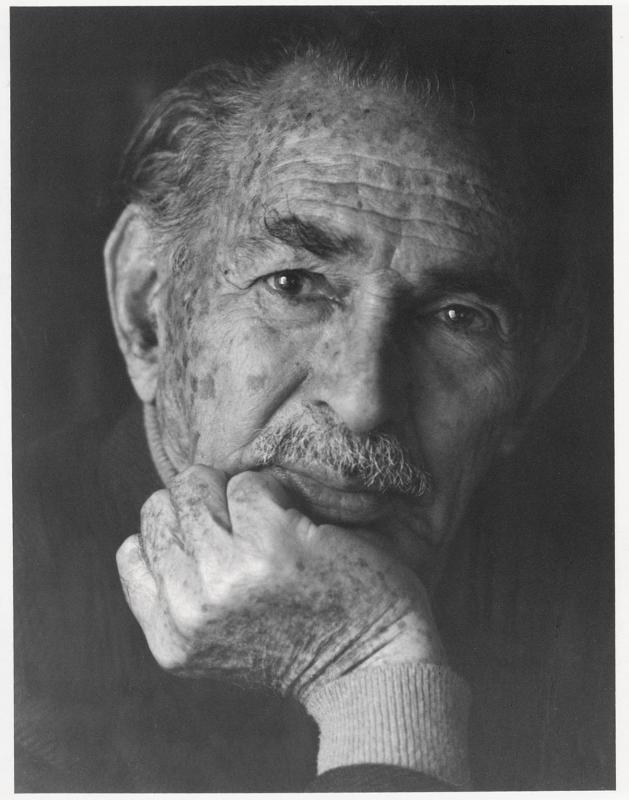

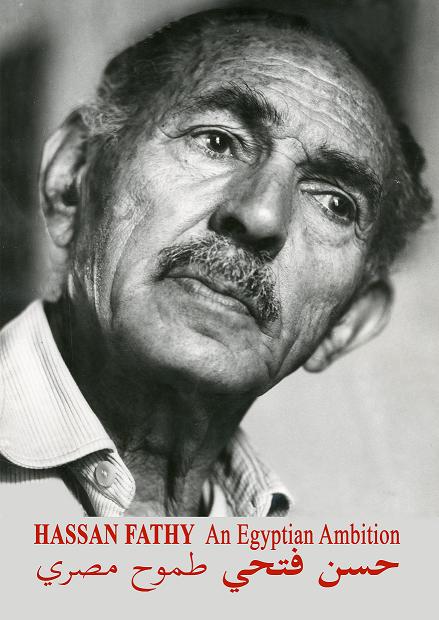

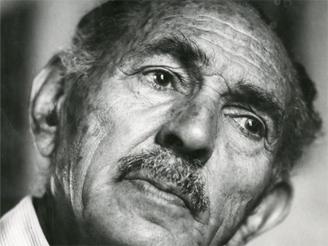

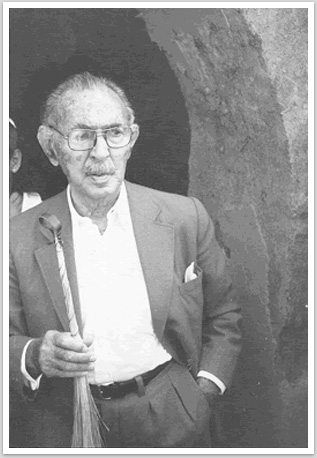

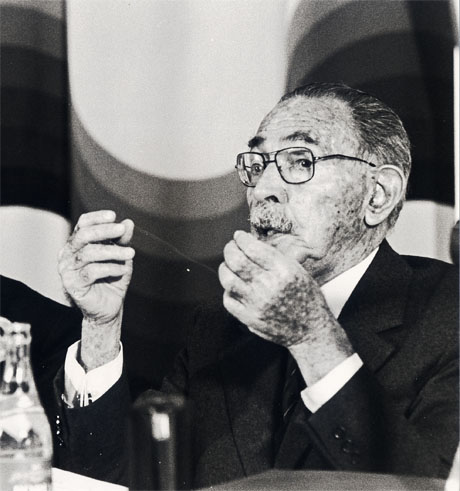

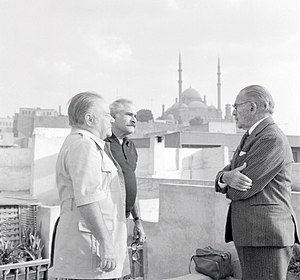

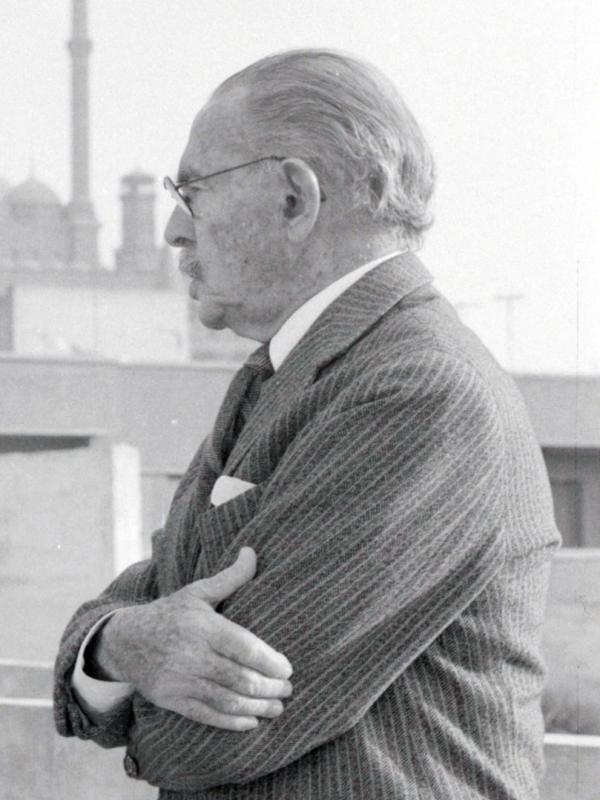

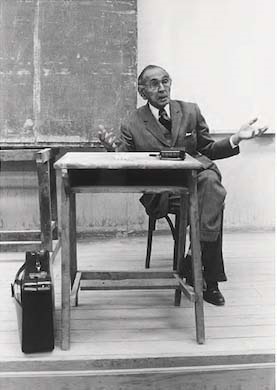

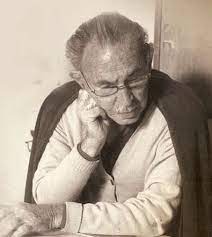

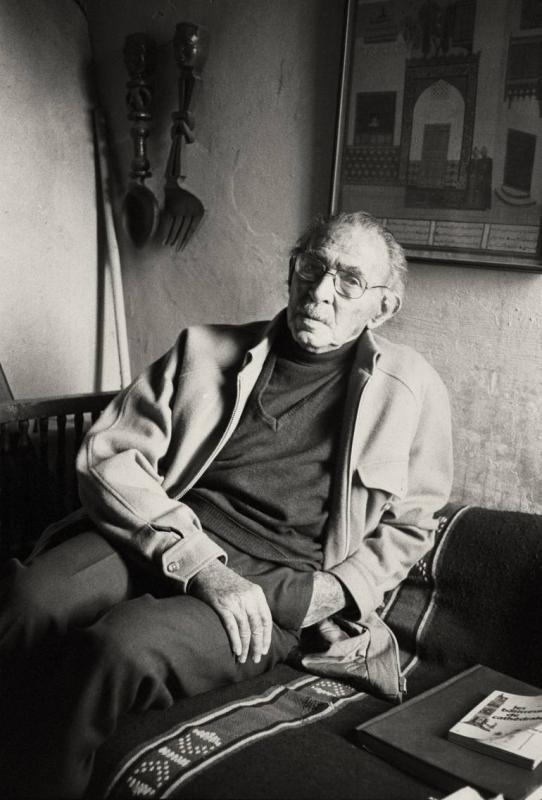

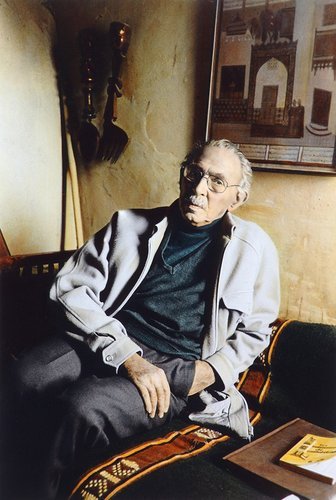

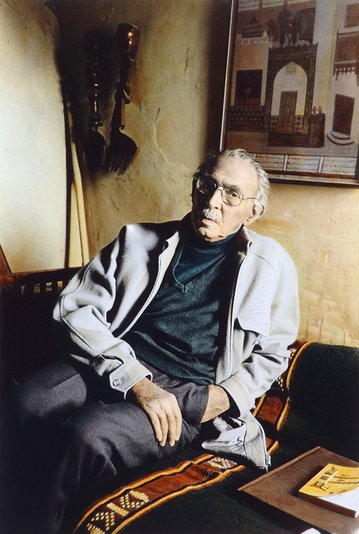

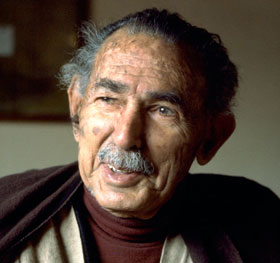

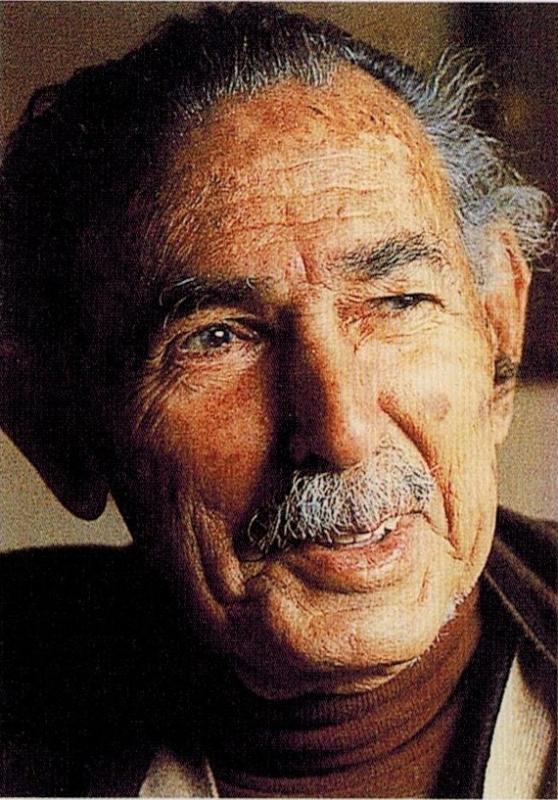

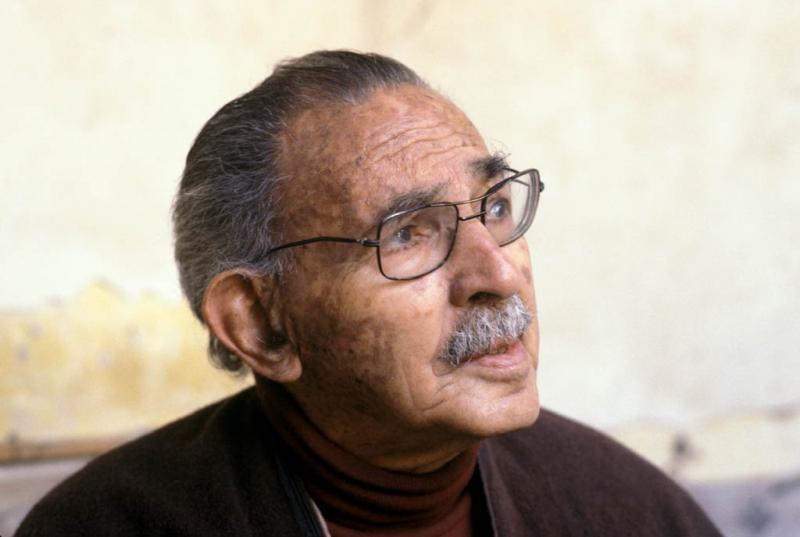

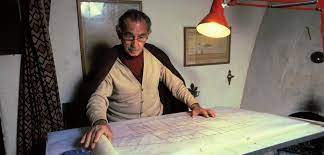

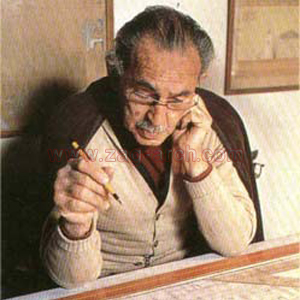

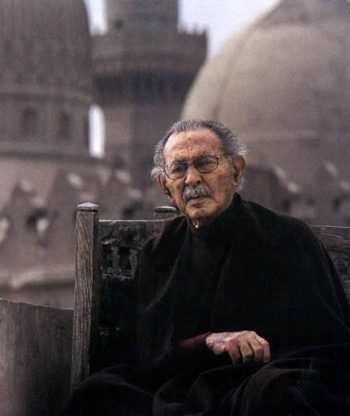

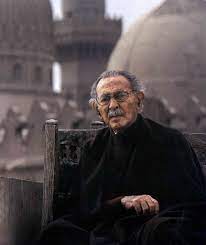

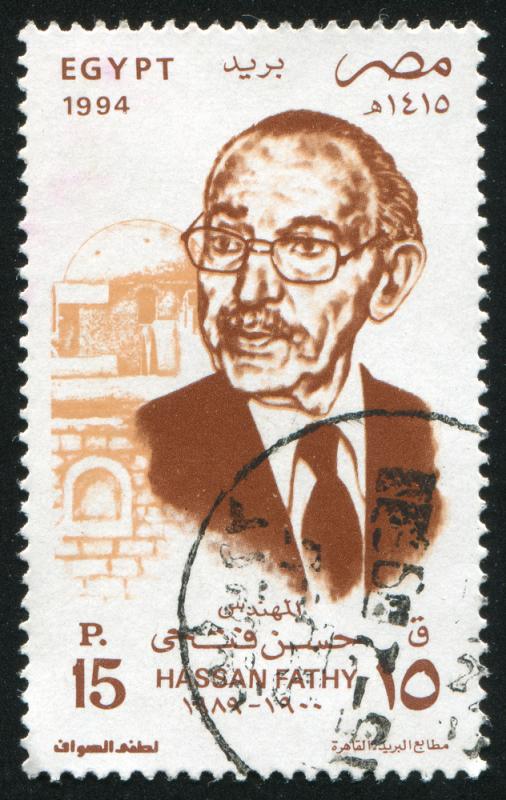

FATHY, Hassan

- Arquitecto, Filósofo

- 1900 - Alejandria. Egipto

- 1989 - El Cairo. Egipto

- 35 Spectacular Buildings by Egypt’s Architectural Legend Hassan Fathy [18-4-2023]

- Artifexbalear, Hassan Fathy: el hombre, la obra [18-4-2023]

- Architectuul [18-4-2023]

- Architectural review [18-4-2023]

- Arquitectura a contrapelo [18-4-2023]

- Arquitectura para los pobres [18-4-2023]

- Biografía. Architecture for the poor [16-4-2016]

- Biografia y obras. Urbipedia [18-4-2023]

- Biografía y filosofía [23-4-2022]

- Biografía Hassan Fathy. EDLP [18-4-2023]

- Biografía. (Emglish). Egypt Architecture [16-4-2016]

- Biografia. Wikipedia [23-5-2015]

- Biografía y cuatro obras destacadas. EPdLP [15-4-2016]

- Congreso. Construcción con Tierra Tecnología y arquitectura [23-5-2015]

- “El arquitecto de los pobres” lo vernáculo y sostenible [23-4-2022]

- Escrito del arquitecto: "Edificio con la gente: historia de un pueblo en Egipto", 1970

- Escrito del arquitecto (English): "Contemporaneity in the city"

- El discurso arquitectónico de Hassan Fathy. Lo vernáculo desde una perspectiva moderna [10-4-2023]

- EVOLUCIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA ARQUITECTURA DE HASSAN FATHY [10-4-2023]

- Hassan Fathy – Arquitetura para os pobres, ecoeficientes [18-4-2023]

- HASSAN FATHY, el arquitecto que quería construir un NUEVO EGIPTO, revista AD [18-4-2023]

- Hassan Fathy, el arquitecto de los pobres en Egipto, tecnohaus [18-4-2023]

- Hassan Fathy y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

- Hassan Fathy. El futuro a través del pasado

- Hassan Fathy. El futuro a través del pasado. [18-4-2023]

- Hassan Fathy, el arquitecto del adobe [18-4-2023]

- Hassan Fathy: un arquitecto a contracorriente [18-4-2023]

- Hassan Fathy, tierra y utopía [18-4-2023]

- Hassan Fathy: Earth & Utopia [18-4-2023]

- Hassan Fathy and The Architecture for the Poor: The Controversy of Success [18-4-2023]

- Hassan Fathy, el arquitecto de los pobres [17-4-2023]

- LAS INCREIBLES UTOPÍAS DE HASSAN FATHY, MAL GESTIONADAS POR LOS GOBIERNOS, RESURGIDAS CON LA MIRADA DE HANNAH COLLINS [18-4-2023]

- Obras [23-4-2022]

- Obras de Hasan Fathy [15-4-2016]

- Obra. Gourna Village [23-5-2015]

- Obra. New Gourna:Investigación UNESCO [16-4-2016]

- Obra. New Gourna y Unesco.PDF [15-4-2016]

- Obras de Hasan Fathy [15-4-2016]

- Obra. Gourna Village [23-5-2015]

- Obra. New Gourna:Investigación UNESCO [16-4-2016]

- Orientalism and the other: The case of Hassan Fathy (English)

- Referencia PDF. Artículo. Hassan Fathy (English) [23-5-2015]

- Referencias bibliográficas Online de Hasan Fathy [15-4-2016]

- Referencia PDF. Artículo. El discurso arquitectónico de Hassan Fathy

- Referencia PDF. FATHY, Hassan

- REVITA NACIONAL DE ARQUITECTURA: EL NUEVO POBLADO DE GOURNAH, EN EGIPTO [10-4-2023]

- Utopias of Mud? Hassan Fathy and Alternative Modernisms [18-4-2023]

- Un nuevo Egipto AD

- Video exposición

- Video-Documental. Architect Hassan Fathy. 1978. 1h 20´46" [16-4-2016]

- Web. Arrhnet. Buscar Hasan Fathy [23-5-2015]

- Web. Arrhnet. Buscar Hasan Fathy [23-5-2015]

- Web.Hassan Fathy. Architecture For The Poor [23-5-2015]

- Web. Arrhnet. Buscar Hasan Fathy [23-5-2015]

- Web.Hassan Fathy. Architecture For The Poor [23-5-2015]

- Wikipedia [17-4-2023]

MIDANT Jean Paul. Dictionaire de l´Architecture du XX siécle. Hazan. Institut Français d´Architecture. Turin, 1996.

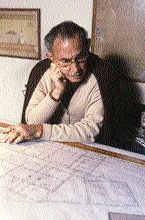

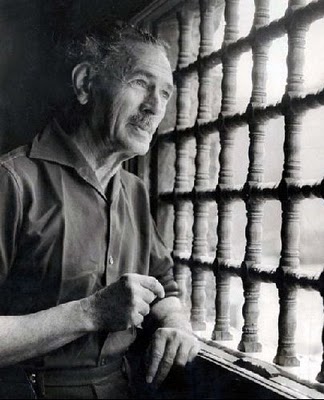

pág. 286. "Arquitecto establecido en Egipto y activo en este país de 1928 a 1989. Inicialmente tiene una formación de ingeniero agrónomo. Entra en 1920 en la Escuela Politécnica de El Cairo donde obtiene en 1926 el título de arquitecto. Después de su primer empleo en el seno de la administración de los municipios (1926-30) obtiene un puesto de profesor en la Escuela de Bellas Artes de El Cairo, puesto que ocupa hasta 1946.

Fathy remarca en su planteamiento arquitectónico, los problemas ligados a la importación de tecnologías extranjeras y la imposición de las mismas, en un territorio en el que dichas técnicas son ajenas, especialmente en el campo de la vivienda. Lo que se concebía en Europa como modelos de bajo coste, podían ser inadecuados cuando se construían en otro sitio. En Egipto por ejemplo, el filósofo /arquitecto Hassan Fathy, descubrió que los conjuntos de viviendas con estructura de hormigón construidos por el gobierno en la década de 1950, tenían tendencia a ser más caros en cuanto a dinero, costes de transporte y salarios que los métodos locales tradicionales de autoconstrucción, estando además en desacuerdo con los modos de vida no occidentales. En su libro Architecture for the Poor, an Experiment in Rural Egypt (1973), resumía su postura crítica de las tres décadas anteriores, indicando que los métodos de constructivos de mano de obra intensiva y que usaban los materiales locales eran la respuesta evidente.

Fathy expresaba sucintamente su escepticismo sobre la arquitectura moderna. “La modernidad no significa necesariamente vitalidad, y el cambio no siempre es a mejor… La tradición no está necesariamente pasada de moda y no es sinónimo de estancamiento….”. La crítica de Fathy a la industrialización y a las reformas que la acompañan, iba, pues a lo básico. El arquitecto simplemente rehusaba aceptar los mitos del progreso y afirmaba que en la mayoría de las circunstancias del Tercer Mundo, los campesinos podía construir para sí mismos mejor que cualquier arquitecto; argumentaba que cada familia individual debía construir para satisfacer sus propias necesidades, empleando para ello la sabiduría de la tradición en vez de los caros caprichos profesionales. Esto sonaba bastante convincente hasta que se plantearon los problemas de las grandes cantidades de gente pobre que vivía en las ciudades. No sólo la tierra se convertía en un bien valioso que debía reservarse a fines agrícolas, sino que las densidades crecientes de población en ciudades como Elcairo, requerían nuevas soluciones que usasen materiales como el hormigón y el ladrillo industrial. No cabe duda de que la idealización romántica que hacía Fathy de los campesinos formaba parte de una búsqueda ideológica más amplia de las raíces nacionales.

Pero había lugares en el mundo que estaban más alejados de las llamadas “normas” de la civilización industrial, que eran más introvertidos, y cuya vida social y económica se apoyaba más en la base rural; en estos casos, era probable que la continuidad con las tradiciones vernáculas locales fuese más fuerte. Esta era precisamente la clase de “integridad” que Fathy admiraba y que había intentado (sin mucho éxito) oponer a las fuerzas de la rápida modernización en Egipto."

---

CURTIS William. J. La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006.

Págs.371-391. “Internacional, nacional y regional: La diversidad de una nueva tradición”

"Irónicamente el cubo encalado y la estructura de hormigón estaban destinados a unirse – no como parte de cierta regeneración cultural, sino en una forma devaluada, para formar parte habitual de los contratistas y los promotores inmobiliarios en los años de posguerra. Ya en la década de 1930 surgió una especie de estilo vernáculo costero en torno la mediterráneo, desde Tel Aviv y Alejandría en un extremo, hasta las nouvelles villes (las nuevas ciudades, construidas por los colonos fuera de los centros tradicionales) de Marruecos y Argelia en el otro. Entre quienes era sumamente críticos con la situación estaba el arquitecto egipcio Hassan Fathy, que consideraba el “Estilo Internacional”, simplemente como otra intrusión extranjera más en el ya fragmentada y colonizada cultura de su propio país. Lejos de entender la “modernidad” como un instrumento de liberación universal, los críticos como Fathy la veían como una fuerza destructiva que estaba reduciendo el mundo entero a una uniformidad vacua. Fathy entendía también que las ventanas anchas, la construcción de hormigón y las cajas externas de la arquitectura moderna no tenían sentido en un clima extremadamente caluroso y en sociedades con antiguas tradiciones de patios que constituían dispositivos ya comprobados para evitar el sol y resolver la privacidad. La postura de Fathy se articulaba mediante un ideal “faraónico”; la idea de volver a los fundamentos de la cultura egipcia, plasmados en la tradición vernácula del barro de la parte meridional del país. Su esperanza era regenerar la arquitectura desde el principio alentando a los campesinos a construir ellos mismos, con formas y técnicas que fuesen baratas y hubiesen soportado la prueba del tiempo."...

págs. 635-655. "Lo universal y lo local. Paisaje, clima, cultura"

..."En los últimos años, la cuestión de qué constituye una región o una nación se ha vuelto todavía más confusa. Y es que éste ha sido un periodo caracterizado por la estandarización mundial de productos, imágenes, modas con ideas, por un lado, y por un pluralismo cada vez mayor de identidades, facciones, confederaciones y fidelidades territoriales, por otro. Algunas de estas reagrupaciones se han producido con independencia de la estructura previa de los estados nacionales, y otras han tratado de equilibrar el cosmopolitismo de la nueva clase de megalópolis con ecos de antiguos elementos culturales (por ejemplo, Cataluña y el Ticino). Al mismo tiempo, la urbanización ha avanzado a buen ritmo y la base rural (que supuestamente guardaba el secreto de la 'esencia' de la identidad local, según pensadores como Hassan Fathy gradualmente se ha ido erosionando y despoblando, explotada por la industria agropecuaria internacional o sometida a los estragos del desarrollo extraurbano. Por el camino, la vida interior de los lenguajes vernáculos —ya sean hablados o construidos—se ha destruido aún más."...

Págs. 567- 587. “ Modernidad, tradición e identidad en los países en vías de desarrollo”

...En las transacciones entre naciones industrializadas y en vías de industrialización había también colisiones en cuanto al modo en que los edificios se proyectaban y se levantaban. La arquitectura moderna presuponía una división del trabajo entre arquitectos, fabricantes, ingenieros y obreros de construcción, pero en muchos países ‘subdesarrollados’ había menos pasos en el proceso entre la concepción y la construcción. Así, un edificio concebido en un tablero de París podía requerir componentes importados y caros producidos en serie que dejaban completamente de lado patrones constructivos y laborales locales cuando se construía en el golfo Pérsico. Las formas resultantes estaban directamente en desacuerdo con las tradiciones seculares del oficio, en el cual se habían desarrollado métodos para manejar materiales locales. La lógica práctica en que se apoyaba el estilo regional quedaba socavada, y los delicados detalles e intuiciones de la artesanía eran reemplazados por manidos componentes constructivos industriales.

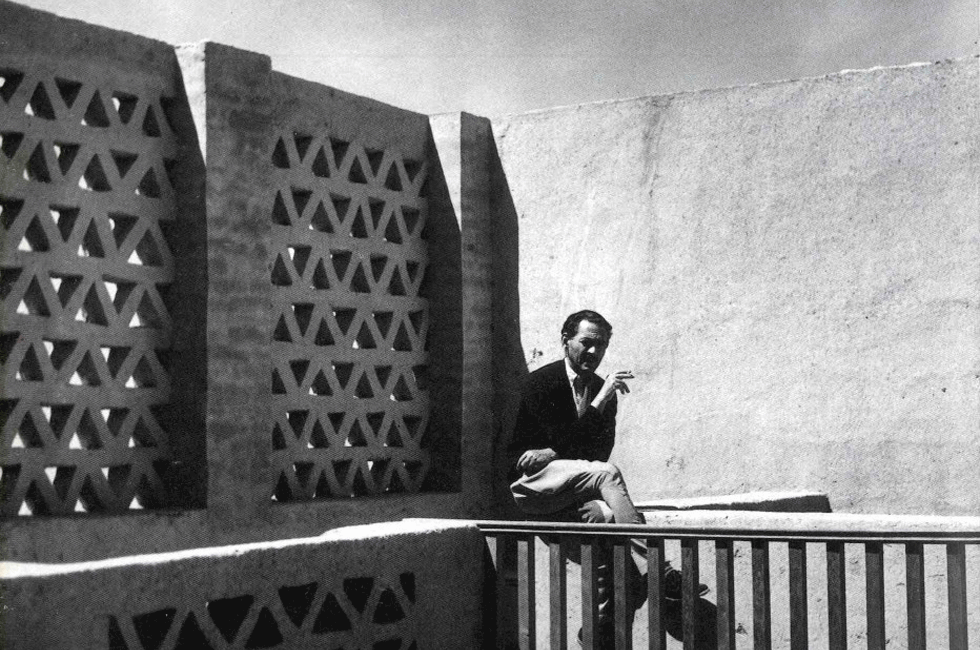

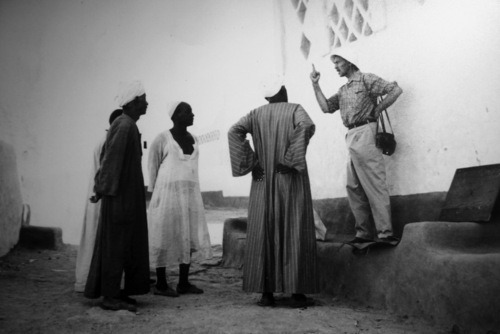

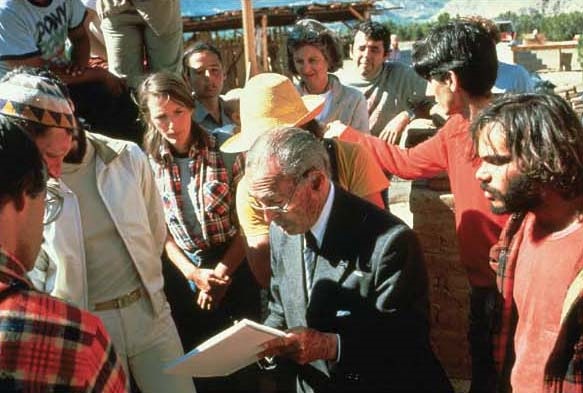

Los problemas ligados a la importación de tecnologías extranjeras se combinaban con otros relativos a la imposición de teorías sociales ajena, especialmente en el campo de la vivienda. Lo que se concebía en Europa como modelos de bajo coste podían ser inadecuados cuando se construían en otro sitio. En Egipto, por ejemplo, el filósofo/arquitecto Hassan Fathy descubrió que los conjuntos de viviendas con estructura de hormigón construidos por el gobierno en la década de 1950 tenían tendencia ser más caros en cuanto a dinero, costes de transporte y salarios que los métodos locales tradicionales de autoconstrucción, que estaban en desacuerdo con los modos de vida no occidentales. En su libro Architecture for the Poor, an Experimente in Rural Egypt (1973), resumía su postura crítica de las tres décadas anteriores indicando que los métodos constructivos de mano de obra intensiva y que se usaba los materiales locales eran la respuesta evidente. Tras comenzar a mediados de los años 1940, Fathy había dirigido un experimento en Nueva Gourna, cerca de Luxor, en el valle del Nilo, en el que había instruido al campesinado local en las técnicas nubias de construcción con tierra que usaban muros, bóvedas y cúpulas sencillas de ladrillo de barro. Estos elementos habían superado la prueba del tiempo y estaban a tono con los recursos y el clima de la región; por el contrario, las soluciones ‘modernas’ eran con frecuencia poco funcionales y encajaban mal en ese entorno en concreto. Fathy expresaba sucintamente su escepticismo sobre la arquitectura moderna:

“La modernidad no significa necesariamente vitalidad, y el cambio no siempre es a mejor […]. La tradición no está necesariamente pasada de moda y no es sinónimo de estancamiento […]. La tradición es la analogía social del hábito personal, y en el arte tiene ese mismo efecto de liberar al artista de las decisiones no esenciales que le distraigan, de modo que pueda prestar toda su atención a las que son vitales.”

La crítica de Fathy a la industrialización y a las formas que la acompañaban iba, pues, a lo básico. El arquitecto simplemente rehusaba aceptar los mitos del progreso y afirmaba que en la mayoría de circunstancias del Tercer Mundo los campesinos podían construir para sí mismos mejor que cualquier arquitecto; argumentaba que cada familia individual debía construir para satisfacer sus propias necesidades, empleando para ello la sabiduría de la tradición en vez de los caros caprichos de los profesionales. Esto sonaba bastante convincente hasta que se planteaban los problemas de las grandes cantidades de gente pobre que vivía en las ciudades. No solo la tierra se convertía en un bien valiosos que debía reservarse a fines agrícolas, sino que las densidades de población requerían soluciones como el hormigón y el ladrillo industrial. No cabe duda de que la idealización romántica que hacia Fathy de los campesinos formaba parte de una búsqueda ideológica más amplia de las raíces nacionales; su filosofía tenía un atractivo peculiar allí donde el pasado rural se idealizaba y se trataba como una fuente de mitología cultural.

Los experimentos de Fathy se realizaron en un país cuya construcción vernácula había sufrido, de hecho, graves trastornos, primero bajo el dominio otomano y luego bajo el europeo, y su programa suponía una especia de revitalización consciente de los oficios autóctonos. En muchas zonas rurales del Tercer Mundo no era necesario tal revitalización ya que las tradiciones resistían por sí mismas. Pero incluso en esos casos la mecanización de las técnicas y los medios de producción podía afectar posteriormente a las zonas rurales más remotas, atrayendo así a los campesinos a la ciudad en busca de empleo, e introduciendo instrumentos para el ahorro de esfuerzo que interferían en la continuidad de las tradiciones artesanales rurales. El intricado tejido de mitos que escondía tras las genuinas formas vernáculas se vería trastocado por un nuevo espíritu de racionalidad. El desarraigado proletario urbano sería arrancado de sus orígenes rurales, pero al mismo tiempo se vería enfrentado violentamente al caos de la vida urbana industrializada.

Una crisis de esta índole se sintió con fuerza en lugares tan distantes como India y Brasil a comienzos de los años 1960. Los arquitectos se sentían impotentes ante ello. Ni los insulsos bloques de viviendas a bajo coste, ni el romanticismo agrario del tipo propugnado por Fathy eran de mucha utilidad para afrontar esta pobreza y este hacinamiento urbano. Extensos barrios degradados autoconstruidas con latas metálicas, cartón y desechos industriales crecían alrededor de los márgenes urbanos. En esas circunstancias, la ‘Arquitectura’-bien de cajas de vidrio o sensible a lo regional-era un lujo. No es de extrañar que las teorías urbanas reflejasen un sentimiento de desesperanza ante este caos. De hecho, se empleaba el argumento de las comunidades de ocupantes ilegales y las barriadas de chabolas proporcionaban al menos cobijo para los pobres, cosa que los organismos oficiales de la vivienda eran incapaces de hacer. En torno a El Cairo (por poner tan sólo un ejemplo), los asentamientos ilegales incluso insinuaban la figura de una nueva construcción vernácula medio industrializada que empleaba una estructura de hormigón toscamente calzada, con una cubierta plana, un patio y paredes de relleno de ladrillo y vasijas cerámicas....

... Aunque las posiciones arquitectónicas eran en parte una cuestión de sensibilidad individual, también reflejaban las aspiraciones, los mitos y las ideologías de la sociedad. Los ejemplos indios, mexicanos, turcos e iraquíes anteriormente examinados se crearon en países que se enfrentaban, cada cual, a su manera, a la cuestión de las identidades nacionales modernas. Estas identidades se formulaban sobre la base de unos ideales seculares `unificadores' para el estado nación, que trataban de conciliar e integrar diferentes religiones y grupos étnicos, diversidades regionales y geográficas, y contrastes estridentes entre los mundos rural y urbano. La noción misma de 'tradición nacional' solía significar una versión alterada del 'pasado local' en la que el colonialismo reciente se veía como una intervención ajena, pero los restos de imperios más antiguos (algunos de ellos fruto de la ocupación extranjera) se idealizaban como algo crucial para la evolución nacional. La 'modernización' suponía habitualmente la mecanización de la tecnología y una implicación mayor en la economía global fuesen la de los beneficios. Cualesquiera que eran prácticamente parte del proceso. Pero había lugares en el que el mundo que estaban más alejados de las llamadas ‘normas’ de la civilización industrial, que eran más introvertidos y cuya vida social y económica se apoyaba más en la base rural; en estos casos, era probable que la continuidad con las tradiciones vernáculas locales fuese más fuerte. Esta era precisamente la clase de ‘integridad’ que Fathy admiraba y que había intentado (sin mucho éxito) oponer a las fuerzas de la rápida modernización de Egipto. Desde esta perspectiva, la cuestión no era tanto la modificación del movimiento moderno para acercarlo a las herencias locales, cuanto el ligero ajuste de la construcción vernácula existente para adaptarla a los modos y los medios modernos...

---

SUDJIC, Deyan., La arquitectura del poder. Como los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo. Edit. Ariel Barcelona, 2007.

Pág. 277. “Hassan Fathy, el arquitecto egipcio más distinguido del mundo. Fathy impulsó el redescubrimiento de las técnicas de construcción autóctonas de Egipto y creó una arquitectura sensible y adaptada a las particularidades climáticas y los conocimientos técnicos locales, teniendo en cuenta las tradiciones culturales fundamentales que moldean el uso que se le da a los edificios. Con su concepto de la arquitectura de los pobres, Fathy se centró en las necesidades de los desposeídos del país en lugar de la élite occidentalizada.”