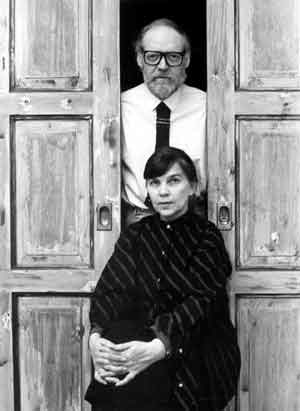

PIETILÄ, Reima y Raili

- Arquitecto

- 1923 - Turku. Finlandia

- 1993 - Helsinki. Finlandia

- Biografía. Wikipedia

- Raili Pietilä: la arquitectura orgánica en Finlandia

- Centro Dipoli de Reima y Raili Pietilä

- Obras

- Información general Reima. Wikipedia [26-3-2020]

- Información general Raili. Wikipedia [26-3-2020]

- Tesis doctoral sobre el proyecto de Dipoli [27-3-2020]

- Biografía. Carlos Bento Company [27-3-2020]

- Vida y carrera

CURTIS William. J. La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006.

Págs. 453-469.“Alvar Aalto y las tendencias escandinavas”

Los imitadores de Aalto-como los de Le Corbusier, Wright o Mies van der Rohe- solían adoptar algunos de sus manierismos externos sin captar el significado ni la estructura inherentes a su pensamiento. Era de suponer. Y no siempre resultaba mal : los pastiches inspirados en Aalto tenían al menos una complejidad y una contextura de la que habrían carecido sin su influencia. Sin embargo, había algunos artistas capaces de ampliar los principios de Aalto y usarlos para alimentar los suyos propios. Entre ellos estaba el finlandés Reima Pietila, que desarrollo un lenguaje metafórico propio, alimentado de imágenes primigenias del paisaje. La influencia de Aalto también se difundió mucho más allá de las fronteras nacionales: al resto de Escandinavia, e incluso a España y Portugal, donde ciertos ingredientes ‘mediterráneos’ de su obra alentaron a arquitectos como Antonio Fernàndez Alba(véase el capítulo 30) y Alvaro Siza(véase el capitulo 26) a hacer una novedosa interpretación de sus propias situaciones.

---

COLQUHOUN Alan., en La arquitectura moderna. Una historia desapasionada. Gustavo Gili.Barcelona. 2005.

Págs. 193- 207.“Neoclasicismo orgánicismo y el estado del bienestar: La arquitectura en Escandinavia, 1910-1965”

Racionalistas y constructivistas La bien merecida reputación de Aalto ha llevado a subestimar otras tendencias existentes en el movimiento moderno finlandés. En la década de 1950 había en acción dos amplios modelos culturales en la arquitectura finlandesa: por un lado, el modelo orgánico y regionalista de Aalto; por otro, un modelo más racionalista o purista defendido por arquitectos como Viljo Revell (1910-1964) y Aulis Blomstedt (1906-1979), que seguían trabajando en una línea más cercana a las ideas del primer movimiento moderno, particularmente en cuanto a sus preocupaciones sociales y su interés por las técnicas y los materiales modernos. Ciertos aspectos de esta tendencia se prolongaron durante la década de 1960 gracias a arquitectos más jóvenes como Aarno Ruusuvuori (1925-1992) y Pekka Pitkänen (n. 1927). La capilla funeraria en Turku (1967), del segundo de ellos, es una obra sensible y minimalista realizada con un hormigón in situ modelado con toda precisión. Sus formas puras y abstractas presentan un marcado contraste con la cercana capilla de la Resurrección, obra de Bryggman.

A finales de la década de 1960, el conflicto entre los dos modelos mencionados se hizo público. Los jóvenes racionalistas (o «constructivistas», como ellos se llamaban) se oponían a lo que consideraban tendencias románticas en la obra tardía de Aalto y sus seguidores, como Reima Pietilä (1923-1993); acusaban a la generación de los mayores de concentrarse en edificios «culturales» monumentales basados en una estética subjetivista carente de metodología, y de desatender el papel social de la arquitectura; y contaban con el apoyo de Aulis Blomstedt, rector de la Universidad Politécnica de Helsinki desde 1959, un eminente teórico que había desarrollado un sistema modular con el propósito de conciliar la moderna producción en serie con los valores arquitectónicos tradicionales.

Los constructivistas -que desempeñaron un importante papel en el discurso arquitectónico finlandés hasta principios de la década de 1970- defendían ese ideal del primer movimiento moderno de la colaboración entre el arquitecto, el ingeniero y la industria de la construcción. Pero tras realizar algunos interesantes edificios industriales de pequeño tamaño, resultó evidente que en el campo de la gran escala la industria de la construcción no estaba preparada para funcionar en esas condiciones. En un libro posterior, Kirmo Mikkola (1934-1986) -un influyente miembro de la facción constructivista- describía la cuestión de este modo: «Lo real [de una arquitectura basada en la tecnología] era más difícil que lo ideal. La tan deseada colaboración con la industria no se materializó. Las grandes empresas constructoras se aferraban a su rígido sistema de piezas, creado en la década de 1960, sin asistencia alguna por parte de los arquitectos». Al mismo tiempo, Mikkola reconocía que los constructivistas habían excluido de sus edificios los «medios de expresión plásticos y simbólicos». Al igual que en Suecia, este enfoque basado en los sistemas descrito por Mikkola tuvo su mayor impacto en el campo de la vivienda pública. Desde la década de 1930, la vivienda social de bajo coste en Finlandia había consistido mayoritariamente en barrios dormitorio con escasos servicios sociales (una notable excepción fue la ciudad jardin de Tapiola, comenzada en 1953 a partir del plan general de Arne Ervi, que se concibió como una comunidad autosuficiente). Uno de los principales modelos en el para esos barrios eran las viviendas de Aalto en Sunila, en las que unas hileras de poca altura se desplegaban libremente en un escenario arcádico. Este tipo llegó a conocerse como «viviendas en el bosque», Pero por entonces los inconvenientes de esas «viviendas en el bosque» ya resultaban obvios. La aplicación de sistemas de gran escala a unos barrios suburbanos aislados provocó el efecto de agravar esas deficiencias, creando unos entornos estéticamente pobres y socialmente alienantes. La aplicación mecánica de las técnicas industriales a la vivienda, y sus consiguientes planteamientos urbanísticos, llevaron por tanto a unos resultados ambientales que eran exactamente lo contrario de esa simbiosis idílica entre la tecnología y la naturaleza imaginada por el movimiento moderno, especialmente por esa versión rural y regionalista promovida por Alvar Aalto.