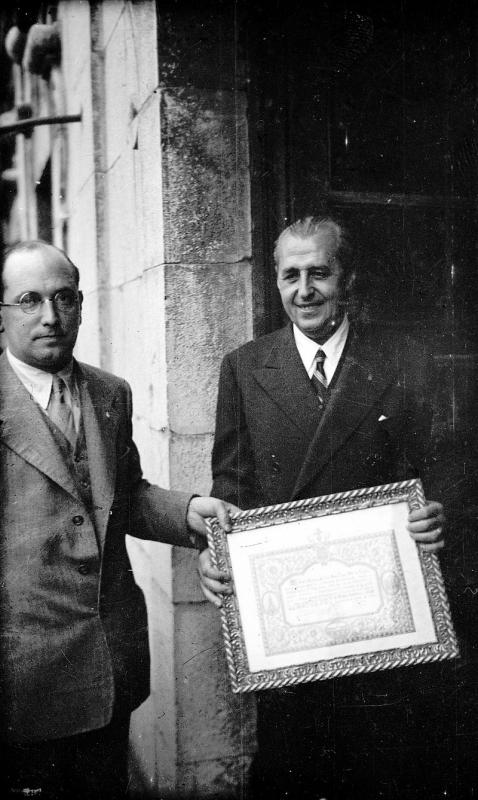

MUGURUZA OTAÑO, Pedro

- Arquitecto

- 1893 - Elgoibar (Gipuzkoa). Euskadi-País Vasco. España

- 1952 - Madrid. España

- Semblanza biográfica. Wikipedia [16-11-2013]

- Breve biografía y trayectoria profesional [20-3-2016]

- Biografía y obra [20-3-2016]

- Catálogo de planos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [20-3-2016]

- Contexto cultural y artístico del Franquismo [20-3-2016]

- Biografía Pedro Muguruza [03-5-2023]

- MUGURUZA OTAÑO, PEDRO [03-5-2023]

- Obras de Pedro Muguruza [03-5-2023]

- Diego Méndez González [03-5-2023]

- Diego Méndez González [03-5-2023]

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Pág. 813-941. "La segunda posguerra en Europa"

6.-España.

Pero ¿fue tan fuerte y profunda esta ruptura?. Un análisis sin esquemas preconcebidos, sin moralismos, sin confundir los fines que desde el gobierno se pretendían alcanzar, con los medios disciplinares que entraron en juego, nos ha de mostrar la existencia de importantes nexos de continuidad.

A pesar de la importancia cultural de las propuestas y actividades de los arquitectos del GATEPAC, la amplia base profesional del período anterior a la Guerra Civil estado totalmente ligada a la formulación académica. Las mismas Escuelas nos muestran cómo durante el periodo más renovador siguieron insensibles a los esfuerzos de puesta al día, y cómo, tras la contienda, permanecieron los planes de estudio, métodos de enseñanza, profesorado y concepción del modelo profesional.

Por tanto, para una gran cantidad de arquitectos su práctica profesional se producirá, antes y después, dentro de una clara continuidad. El gran papel que la cultura conservadora ya tenía en los años treinta (Palacios, López Otero, Bona, Nebot, Muguruza, Cort, etc.) acaba tomando su hegemonía en los años cuarenta.

Pero, es más, si analizamos en detalle la producción de estos años, sobre todo la política de vivienda que impulsa el régimen y en concreto los nuevos poblados agrícolas se constatan importantes elementos de continuidad que nos presentan estas operaciones como una reinterpretación, a la medida de la situación, de los postulados y enfoques metodológicos de los principios de la arquitectura moderna en materia de vivienda. La política de vivienda se propone desde una radical postura intervencionista del Estado, como revisión y puesta a punto de las políticas anteriores de la Dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República. Se entroncará precisamente con la segunda fase de la historia de las políticas de vivienda, la fase de predominio de la intervención del Estado en materia de vivienda social desarrollada en plenitud en el período de entreguerras, asumiéndose las técnicas que el reformismo socialdemócrata había puesto en circulación en toda Europa y situándose, por tanto, más en proximidad a la fase de gestión socialdemócrata que a la de gestión neocapitalista o neoliberal. Las propuestas que se utilizan se basan en la racionalización de la vivienda mínima. Los elementos constructivos de la vivienda están pensados desde un esfuerzo de codificación y estandarización que permita afrontar el problema de la producción masiva. En definitiva, un camuflaje de arquitectura popular, las viviendas son indiscutiblemente postradicionalistas: el bagaje cultural que el Movimiento Moderno ha aportado está presente utilizado según la metodología racionalista aplicado a una situación concreta el contexto rural diversa de la prevista por la vanguardia.

Por tanto, al tiempo que comprobamos cómo no se puede hablar de una ruptura total -aunque si de cierta regresión formal y un debilitamiento del debate cultural critico -, constatamos como la relación entre ideología y arquitectura, y la relación entre infraestructura o modo de producción y superestructura o saber arquitectónico en este caso, no son lineales sino complejas, y cómo la arquitectura es capaz de generar su propio conocimiento, utilizando sus instrumentos con una capacidad polivalente y manteniendo cierta autonomía respecto a las ideologías y al modo de producción.