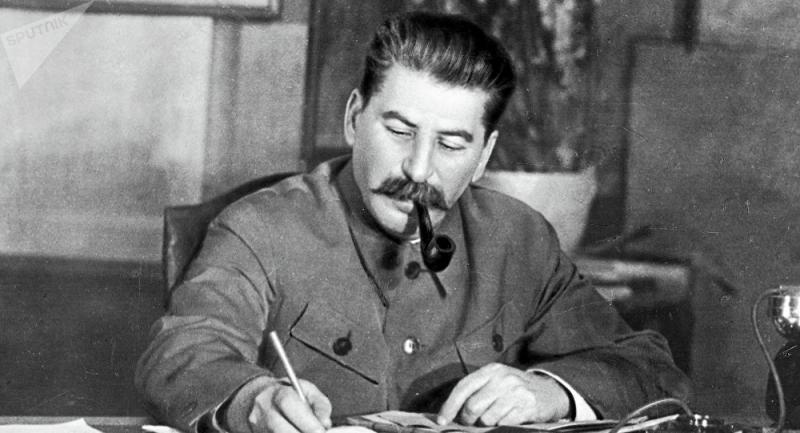

STALIN, Iosif

- Politico

- 1878 - Gori. Rusia

- 1953 - Moscu. Rusia

- Biografía. Wikipedia. [01-12-2018]

- Biografia. Biografías y vidas. [01-12-2018]

- Biografía. Rusopedia [01-12-2018]

- Biografía. Ecured [01-12-2018]

- Joseph Stalin. History [01-12-2018]

- Prensa. ABC. 16/03/2018. ¿A cuántas personas asesinó Joseph Stalin en su «Gran Purga» del terror? [01-12-2018]

- Prensa. El País. Noticias sobre Stalin [01-12-2018]

- Losif Stalin [16-3-2022]

- Satalin, el fin del "hombre de acero" [16-3-2022]

- Lósif Stalin [30-3-2022]

- Biografia - Canal Historia

- Stalin, el hombre - El Pais

- Biografia [17-8-2018]

- Estalinismo - Caracteristicas [16-3-2021]

- Historia - National Geographic

- Biografia - Canal Historia [31-3-2022]

- Stalin el hombre - El pais [31-3-2022]

- Stalin: el padre del gran terror comunista [31-3-2022]

- Caracteristicas - Estalinismo [31-3-2022]

- Historia - National Geographic [31-3-2022]

- Documental sobre Stalin

- Informe sobre la Bauhaus y la Escuela Soviética y la influencia de Iosif Stalin sobre ella

- Arquitectura Estalinista

- Biografía sobre Stali tras la caída (inglés)

- Tesis "Poder de Estado y arquitectura" (pg.55-57)

- Muerte de Stalin y la disolución de la URSS

- Diversos artículos sobre la vida de Stalin

RIVERA, David., La otra arquitectura moderna. Expresionistas, metafísicos y clasicistas. 1910-1950.

Edit. Reverté. Barcelona, 2017.

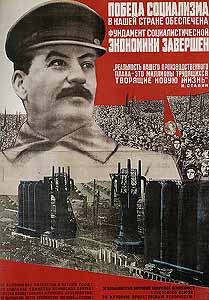

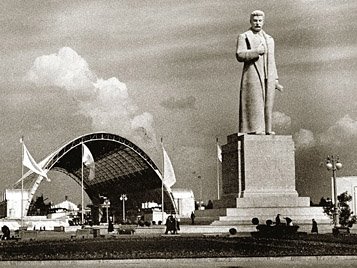

Págs. 305-340... " De hecho, la época estalinista se puede identificar directamente con la modernización general de la vida rusa, un proceso traumático gigantesco que implicó un enorme sufrimiento para la población y que sólo pudo acometerse desde la estructura de un estado autoritario. Naturalmente, la arquitectura desempeñó un importante papel en esta ambiciosa transformación, pero la compleja naturaleza de ese papel se ha malinterpretado intencionadamente en las historias de la arquitectura moderna. Según Leonardo Benévolo, por ejemplo, la arquitectura estalinista fue un lamentable paso atrás, puesto que borró "totalmente una de las investigaciones más extraordinarias y audaces para definir el carácter de la ciudad moderna en antítesis con la ciudad tradicional" (es cedir, puesto que usurpó el lugar del Constructivismo). Y todo ello, en beneficio de "pesadas y ampulosas obras monumentales y, más adelante, el horrendo Palacio de los Soviets" como sentenciaba Bruno Zevi en 1950, con su característica falta de objetividad.

En la razón de ser y en el lenguaje de la arquitectura estalinista existen elementos y circunstancias que contribuyen a darle sentido y que presentan más bien el episodio constructivista como una anomalía efímera. Anatole Kopp, estudioso del Constructivismo ruso, fue el primero en intentar desvelar los rasgos de la arquitectura stalinista en el libro que todavía constituye el estudio más serio sobre el tema: L´architecture de la période stalinienne. También Kopp partía del consabido tópico según el cual la arquitectura de este período representaba "un fracaso global" (aunque no explicaba realmente en qué consistía ese fracaso), serio al que nedie la suryaba con provecho en su contexto político y social. En resumen el historiador y arquitecto franco-ruso daba cuenta del modo en que la estratificación y los hábitos culturales de la sociedad rusa habían sobrevivido a la Revolución de Octubre y habían vuelto a salir a la luz a partir de 1930, lo que tuvo consecuencias muy visibles en el ámbito de las profesiones. En este marco cultural y material, la visión intelectual de los constructivistas era prácticamente inviable, y la arquitectura estaba obligada a presentarse de un modo simbólico y monumental. "

---

PEEL Lucy, POWELL Polly, GARRET Alexander., Introducción a la Arquitectura del siglo XX. CEAC. Barcelona, 1990.

Págs.66-69. “Arquitectura estatal”

La ola de nacionalismo en el período de entreguerras atrajo la atención en varios países hacia una arquitectura capaz de representar al Estado. En algunos casos la atención vino de naciones recién formadas como Finlandia, deseosa de asentar su identidad con respecto al resto del mundo. En otros casos, el motivo era monumentalizar sueños ideológicos o imperiales como el Reich de mil años de la Alemania nazi o el Imperio Británico. En general se rechazaba el Modernismo por no ser adecuado para tales fines y se adoptaba un estilo que era a menudo una versión renovada de la antigua Grecia o Roma con diferentes grados de banalidad. Bajo el punto de vista nacionalista, el fallo del Modernismo era su preocupación por la funcionalidad y las necesidades de la gente que ocuparía los edificios. Sus formas abstractas a menudo austeras no se consideran capaces de llevar consigo el sentimiento de poder y duración necesarias para representar a un imperio o una nación. Bajo Hitler y Stalin se contuvieron activamente los movimientos modernistas como la Bauhaus y los constructivistas. La elección de un modelo clásico que surgió a principios del siglo XX no era un lenguaje exclusivo de regímenes totalitarios...

---

FRAMPTON Kenneth., Historia crítica de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Pág.169-179.“La nueva colectividad: arte y arquitectura en la Unión Soviética”

... El fracaso de OSA en el planteamiento de propuestas suficientemente concretas para la planificación a gran escala, y en el desarrollo de tipos de edificios residenciales que fuesen apropiados para las necesidades y los recursos de atribulado estado socialista, junto con la tendencia paranoica que surgió con Stalin en favor de la censura y el control estatales, dieron como resultado el eclipse de la arquitectura “moderna” en la Unión Soviética. Pese a la justificación de la necesidad de que la cultura proletaria se basara en “el desarrollo orgánico de esos depósitos de conocimiento que la humanidad ha acumulado bajo el yugo del capitalismo”, no cabe duda de que la represión por parte de Lenin del movimiento Proletkult en octubre de 1920 tuvo algo de paso inicial en la otra dirección. Fue, en efecto, el primer intento de controlar esas extraordinarias fuerzas creativas que se habían desatado gracias a la Revolución. La nueva política económica de Lenin fue claramente el segundo paso, en la medida en que puso límites al alcance del comunismo de participación. Por encima de todo, el compromiso económico de esa política supuso, al parecer, la recuperación y contratación de expertos 'políticamente poco fiables' de la época burguesa: figuras como Schúsev, a quien irónicamente se le iba a encargar el diseño del mausoleo de Lenin. Pese a toda su eficacia, esta cooptación de profesionales burgueses bajo la supervisión del estado implicó un grave compromiso que no sólo afectó a los principios de la Revolución, sino que también impidió el desarrollo de una cultura colectiva. Por otro lado, las circunstancias históricas hacían que el pueblo fuera mayoritariamente incapaz de adoptar el modo de vida planteado por la intelectualidad socialista. Es más, el fracaso de la vanguardia arquitectónica en dar a sus visionarias propuestas de ese modo de vida los niveles adecuados de rendimiento técnico condujo a la pérdida de su credibilidad ante las autoridades. Finalmente, su llamamiento en favor de una cultura socialista internacional era claramente la antítesis de la política soviética desarrollada a partir de 1925, cuando Stalin anunció la decisión de “construir el socialismo en un solo país”. Que a Stalin no le gustaba en absoluto el internacionalismo elitista quedó confirmado oficialmente por el lema cultural, populista y nacionalista, enunciado en 1932 por Anatole Lunacharsky: su célebre “columnas para el pueblo”, que condenó de hecho a la arquitectura soviética a una forma regresiva de historicismo de la que aún tiene que salir.

---

CURTIS William. J. La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006.

Págs. .201 -215 “Arquitectura y revolución rusa”.

Estas advertencias parecen pertinentes para arquitectura soviética de la década de 1920, puesto que surgió en una atmósfera posrevolucionaria que fomentaba las afirmaciones dogmáticas acerca de la supuesta verdad de la arquitectura moderna respecto al nuevo orden social. En realidad, el asunto no era nada sencillo. Los individuos creativos se enfrentaban con la formidable tarea de formular una arquitectura que supuestamente expresarse no tanto los valores de un orden existente, sino los de otro que se entendía que debería surgir de las actitudes progresistas de la revolución. En esto había muchos problemas. Para empezar, estaba claro que las tradiciones nacionales anteriores podrían tener un papel poco importante puesto que estaban “contaminadas por los valores del antiguo régimen o por un nacionalismo limitado inapropiado para la llamada a rebato de una revolución mundial. Así pues, no se sabía con certeza qué funciones deberían aportarse para contribuir al proceso general de emancipación, ni qué imágenes habrían de emplearse en la definición de una cultura supuestamente “proletaria”. Tal vez era algo incluso más simple: no se estaba completamente de acuerdo sobre si la arquitectura debería ser anterior o posterior a la definición de un nuevo orden. Revisando las diversas posturas de la década de 1920 se encuentran múltiples reacciones ante estos problemas: desde quienes consideraban la arquitectura un elemento menor en la reforma social hasta quienes entendían, por el contrario, que los empeños artísticos deberían situarse a la vanguardia del cambio. Los turbulentos debates artísticos de la década de 1920 difícilmente pueden entenderse sin cierto conocimiento del trasfondo decimonónico en Rusia . Por entonces la regla general era un eclecticismo que emulaba las corrientes europeas en apoyo de los gustos algo decadentes de la aristocracia. Pese al fuerte control que ejerció el historicismo eslavo en la arquitectura rusa durante la fase posterior del siglo XlX, el uso de prototipos clásicos monumentales de la Europa occidental continuó hasta bien entrado del siglo XX ; de hecho, veremos cómo posteriormente esta tradición sería adoptada con fines estatales durante la dictadura de Stalin. Así pues el breve estallido de actividad vanguardista en la década de 1920 fue una especie de interludio. No obstante estuvo precedido por el movimiento “populista” de finales del siglo XlX, con su gran atención a las realidades de las masas; por las actividades del grupo “Ropetskaia” y por las tendencias que culminaría en el movimiento “Proletcult” de 1918 que logró una precaria alianza entre los sindicatos de trabajadores y las aspiraciones de la vanguardia.

Así pues, dentro del orden antiguo había existido una especie de cultura de vanguardia que se inspiraba con fuerza en las influencias de Europa occidental , particularmente en pintura y escultura. Sin embargo, éstas son modalidades artísticas que se pueden crear en privado; en arquitectura había poca desviación vital respecto a las maneras reaccionarias de los historicistas decimonónicos. No resultó difícil para la generación posterior ver este esteticismo agotado como un fiel retrato de lo que entendían como un sistema social fenecido. Independientemente de cuáles fuesen las exigencias de la clientela, no parece haber surgido ningún talento importante al menos durante las décadas anteriores a la Revolución. Pero el derrocamiento del viejo orden no garantiza una oleada vital en las artes, aunque puede que la fomentase. El periodo posterior a 1917 fue de una experimentación visual frenética en la que las ideas solían existir sobre el papel más que en ningún otro sitio. Esto era natural, dadas las confusas circunstancias económicas de los años anteriores a 1924 aproximadamente, en los que la construcción era poco menos que imposible. Era una atmósfera que al igual que Alemania fomentaba un utopismo vertiginoso y poco práctico.

La necesidad de destruir todos los vínculos con el pasado reaccionario trae problemas a los arquitectos que buscaban un lenguaje de expresión visual adecuado a los nuevos ideales. No podían crear ex Nihilo aunque tuviesen “una profunda comprensión de los procesos de la vida”. Había que crear un vocabulario que se adecuarse a la situación. Pero ¿a qué podía recurrir ahora el creador para sus formas? ¿Podían las realidades contemporáneas “generar” un vocabulario propio, o bien el individuo debía admitir que tenía que dar una interpretación personal a los acontecimientos? ¿Debía tratarse cada edificio como una solución neutra a un programa cuidadosamente analizado, poniendo el acento en los aspectos prácticos? ¿O debía el artista buscar metáforas e imágenes que destilasen su emoción ante las posibilidades posrevolucionarias? Tal vez debía tratar de crear emblemas provocadoras que hiciesen alusión al estado futuro; o quizás debía concentrarse en el diseño de prototipos para la posterior producción en serie al servicio de gran número de usuarios. Cuestiones y dilemas como éstos estaban presentes en los debates y en las exploraciones formales de finales de la década de 1910 y principios de 1920 . “Biblias tales como los escritos de Marx y Engels aportaban poca orientación, ya que se podían utilizar en apoyo de una amplia variedad de enfoques divergentes: ningún escritor había tenido nunca más que una idea confusa del modo en que el “arte” había funcionado en las culturas del pasado.

CURTIS William. J. La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006. 3ª edición en español. 1ª edición 1986

Págs. 513. ... Pero el peso del tradicionalismo sobre el gusto oficial siguió siendo fuerte en el período de entreguerras en los Estados Unidos, la Unión Soviética y la mayor parte de Europa Occidental, especialmente cuando los ideales cívicos se veían afectados. Tal vez esto era comprensible dado que se trataba de situaciones en las que la necesidad de conservar valores y seguir continuidades con el pasado resultaba apremiante.

Este era el caso concretamente de los regímenes totalitarios, donde los modelos antiguos disfrutaron de un epidérmico renacer en busca de símbolos imperiales. Como se ha expuesto anteriormente hubo muchas similitudes entre la Alamenia nazi y la Rusia estanlinista en la elección de un estilo monumental "oficial". En la década de 1940, la España franquista ofrece otro ejemplo de dictadura que insiste en una réplica demasiado obvia de los prototipos nacionales cosagrados, como el Escorial. Tan sólo en la Italia fascista, en la década de 1930, hubo un intento concertado de desarrollar una arquitectura moderna con ecos de la tradición, con el propósito de representar al estado.

---

KOSTOF, Spiro., Historia de la arquitectura. Alianza Editorial. Madrid 1988. Tomo 3

pág. 1187.Hacia una arquitectura del siglo XX.

pág. 1194. Europa entre la tradición y la rebelión.

La situación en Europa era diferente. Las «armas de Augusto» detuvieron casi toda la construcción durante el conflicto. Los experimentos modernizadores se retiraron a la privacidad de un cuaderno de apuntes, mientras que el único blanco de acción que les quedaba en la vida real eran las tumbas de guerra. Los arquitectos más jóvenes cavaron las zanjas. Algunos, como Sant'Elia murieron luchando; otros vivieron para aprender que la tecnología de la Primera Edad de la Máquina servía al diablo tan eficiente y desapasionadamente como había servido a los planes humanos para una sociedad progresista.

Cuando finalmente acabó la carnicería, la tarea de reconstrucción estaba más allá del poder de los individuos. La larga pausa de la producción, el destrozo de la guerra, y el aumento del crecimiento de la población, precipitaron una aguda crisis de la vivienda. Los estados y las corporaciones públicas debían asumir la responsabilidad de dar cobijo a Europa. Los distritos residenciales enteros y las grandes fincas de viviendas constituían ahora el reto principal del arquitecto en ejercicio.

En los países derrotados, Austria y Alemania, los modernistas pasaron fácilmente a los puestos de poder en un sistema social ruinoso en el que la antigua clase dominante y los diseñadores que la abastecían quedaron desacreditados. En la Rusia revolucionaria surgió la vanguardia abstracta y sin historia contra las necesidades didácticas del nuevo estado, mientras que la disparidad de la arquitectura de una edad maquinista que buscaba su razón en la tecnología avanzada, y una industria constructiva primitiva y retrograda, resultó ser algo irreconciliable. El propio Lenin llegó a esta conclusión antes de su muerte en 1924, cuando el movimiento moderno aparecía ante el como algo antisocial, un arte por el arte. La disputa entre modernos y tradicionales, nunca ajena a las ideas políticas, se convirtió ahora en un instrumento ideológico bajo los regímenes de Mussolini, Stalin y Hitler.

Ahora, continuemos nuestra historia en los veinticinco años transcurridos entre las dos guerras mundiales.

págs.1211-1262. “Arquitectura y Estado. Los años de entreguerras”

Pág. 1254. El lenguaje del poder.

En la Unión Soviética, el clasicismo contaba con la bendición de Lenin. El nunca consintió una ruptura con el pasado en temas de arte, y los teóricos del realismo socialista podían manifestar la belleza que él veía en la San Petersburgo zarista, ahora llamada Leningrado en su honor. Mientras que la tradición imperial rusa satisfacia a una escuela de realismo socialista, que en algunas ocasiones lo interpretaba con los medios modernos de hormigón reforzado, otros trabajaban con una paleta neo-renacentista, y otros terceros animaban sus formas clásicas con elementos del folklore regional. Esta última posibilidad era algo que atraía a los estados de la Europa del Este, que aceptaron el dogma arquitectónico del realismo socialista, junto con el dominio soviético, después de la Il Guerra Mundial (Fig. 27.38).

En el bloque comunista, la manera artística oficial de los treinta escribió su mejor capítulo. Reinó indiscutida hasta 1955 cuando Nikita Khrushchev, el nuevo gobernante del Kremlin y arquitecto de la desestalinización, atacó al realismo socialista como un ejemplo del exceso stalinista. Lo acusaba de ser derrochador, rimbombante y de mal gusto. Ahora vendría la apresurada vuelta a la arquitectura moderna, a la que, en otro tiempo, la propia Rusia había contribuido a lanzar internacionalmente.

---

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Págs. 565-600. ”El compromiso político y el conflicto con los regímenes autoritarios”.

De hecho, durante algunos años, las autoridades conceden un espacio marginal a los experimentos de esquemas lineales, pero vuelven a valorar, de manera cada vez más decidida, los esquemas tradicionales centralizados; intentan limitar la dimensión de las ciudades existentes y de las nuevas, pero la lógica del crecimiento concéntrico impone sus exigencias y los urbanistas se ven obligados a intervenir con los instrumentos tradicionales de la zonificación y la regularidad geométrica de los trazados; la idea de una unidad de habitación sobrevive sólo como indicación cuantitativa y se transforma en la supermanzana formada por edificios tradicionales , siempre presente, desde entonces en los planes reguladores soviéticos. A través de este proceso inevitable, y por la dirección autoritaria del stanlinismo, el régimen soviético limita y anula el margen de libertad de los arquitectos modernos. 1930 es el año crucial, nacen entonces las propuestas más importantes de la ciudad socialista, pero terminan las esperanzas de la vanguardia y “se quiebra el barco del amor contra la vida de cada día”; el más brillante entre los jóvenes arquitectus de la OSA, Leonidov – que precisamente presenta en 1930, su mejor proyecto, el Palacio de la Cultura, publicado en las revistas del mundo entero- es violentamente atacado por los arquitectos rivales de la VOPRA, renegado por las autoridades y acaba, antes de cumplir los treinta años, su rapidísima carrera. Inmediatamente después, las asociaciones libres serán federadas en la VANO para acabar disueltas en 1932; sus miembros se incorporan a una federación estatal, la SSA, que dirige toda la actividad de la construcción de edificios del país. En 1933 el concurso para el proyecto del Palacio de los Soviet acaba con la victoria de los tradicionalistas Iofán, Schouko y Helfreich, como ya dijimos en el capítulo XIV y, a partir de este momento, toda Rusia se llena de columnas, de rascacielos escalonados: incluso las construcciones más modestas se cubrirán de decoraciones anacrónicas.

En 1935 se aprueba el plan regulador de Moscú, técnicamente apreciable por la cuidada zonificación y por las abundantes zonas verdes, pero perjudicado por los formalismos académicos (desde la Plaza Roja hasta las colinas de Lenin se traza un eje monumental de más de veinte kilómetros sembrada de plazas y palacios inmensos.

La edificación oficial está dirigida, como en Alemania, por antiguos supervivientes del viejo régimen o por jóvenes oportunistas, y es interesante observar la desenvoltura de muchos de ellos para poder seguir las directrices oficiales, incluso en sus variaciones más sutiles.

El ejemplo de Schoussev vale para todos; después del mausoleo de Lenin, sencillo y digno, proyecta el teatro Meyerhold de Moscú (1932), sobrecargado de decoraciones; se acerca a los funcionalistas rusos y europeos en el palacio para el Comisariado para la Agricultura (1933), que recuerda los edificios comerciales de Mendelsohn, pero vuelve inmediatamente a su lenguaje neoclásico con el Hotel Moscow (1935), y en 1941, recibe el premio Stalin por el instituto Marx-Engels-Lenin en Tiflis, con su fachada decorada por colosales columnas corintias.

En el episodio ruso se manifiestan todos los motivos causados por los choques políticos que tienen lugar, después de 1930, en otros países. El conflicto es ya evidente a partir de 1930, se convierte en irremediable bajo la dictadura de Stalin y se manifiesta antes en las opiniones urbanísticas que en el estilo arquitectónico; en Rusia borra totalmente una de las investigaciones más extraordinarias y audaces para definir el carácter de la ciudad moderna, en antítesis con la tradicional; en Occidente no sirve siquiera ni como advertencia, y sólo puede estudiarse ahora como desilusión retrospectiva.

Pág. 813-941. "La segunda posguerra en Europa"

3.- La reconstrucción de la URSS

Durante la última fase de la guerra, los principios surgidos de la experiencia precedente han sido elaborados teóricamente en una especie de código, que ha servido de guía para la reconstrucción de las ciudades destruidas.

Según Parkins, estos principios son:

- El tamaño y la población de las ciudades deben preverse de antemano, según un programa de desarrollo territorial; el desarrollo de las grandes ciudades debe limitarse oportunamente

- La distribución de la edificación debe planificarse junto a la de todos los servicios e instalaciones públicas.

- Las diferencias entre ciudades y pueblos deben desaparecer, facilitando las comunicaciones entre los centros menores y los mayores, entre la periferia y el centro de la ciudad, descartando la solución de las ciudades satélites.

- Los planes urbanísticos deben llegar a determinar también los proyectos arquitectónicos y el estilo de las construcciones. La unidad de partida, para las zonas residenciales, debe ser el superbloque (kvar-tal), de aproximadamente 6.000 habitantes, provisto de escuela, parvulario, tiendas, campos de juego, oficina de correos y restaurante.

- El concepto de servicios públicos debe comprender todas las instalaciones necesarias para satisfacer las exigencias políticas, económicas, recreativas, representativas de la población.

- Cada ciudad debe planificarse con criterios propios, respetando sus características individuales.

- Se deben respetar los estilos tradicionales de la arquitectura rusa, poniéndolos de acuerdo con la técnica y las comodidades modernas.

- La edificación residencial y sus exigencias tienen la preferencia sobre todo lo de más

- La urbanística y la arquitectura deben seguir los principios del realismo socialista, y el debate debe efectuarse dentro de las formas admitidas de la crítica y por la autocrítica, dentro de las organizaciones adecuadas.

La mayor parte de la reconstrucción de la edificación rusa se realiza durante el cuarto plan quinquenal (1946-1950), es decir, en pleno régimen staliniano. Desde el principio, la operación es rigurosamente controlada desde el centro, y en 1943 se instituye, en el Consejo de los comisarios del pueblo, un comité que se ocupa de los asuntos de la edificación, con el fin de «asegurar la dirección estatal de los trabajos de edificación y urbanística en la obra de reconstrucción de las ciudades y de los pueblos destruidos por los agresores alemanes».

Una parte de estos programas se destina a las nuevas ciudades que se siguen construyendo - según el ejemplo de las de los años treinta incluso durante la guerra y en los años siguientes, especialmente en la parte oriental de la Rusia europea y en Asia.

En los primeros años se construye poco al azar, con medios y diseños de emergencia, para dar rápidamente una vivienda a los ciudadanos que se quedaron sin techo. Las inspecciones oficiales informan repetidamente de la mala calidad de estas construcciones, sobre todo en una encuesta general promovida en 1948 por el comité para asuntos de edificación, y cada vez se decide poner remedio con una aplicación más amplia de proyectos-tipo. Así, mientras las estadísticas oficiales dicen que, en 1947, sólo una cuarta parte de la producción de edificios está estandardizada, en 1948 se logra el 60 % y, en el mismo año, las autoridades establecen que toda la construcción debe a justarse, de allí en adelante, a un repertorio de proyectos establecidos por la autoridad. La Academia de arquitectura de la URSS se encarga de preparar los diseños y el comité para los asuntos de edificación aprueba una serie de 50 proyectos-tipo para viviendas y más de 200 proyectos-tipo para edificios públicos, teniendo en cuenta las diferencias climáticas, las distintas costumbres y los recursos técnicos de cinco zonas principales: Rusia septentrional y Estados bálticos, Rusia meridional, Urales y Siberia, Asia central, Transcaucasia.

Pero el defecto que debilita la reconstrucción rusa no radica en la deformidad de sus proyectos, ni en las deficiencias técnicas, sino en el equívoco que se oculta tras la ilusión de poder tratar el «estilo» como un ingrediente material y prefijado del proyecto, adaptándolo luego a las necesidades de la técnica. La adopción de los proyectos-tipo, lejos de remediar los inconvenientes enunciados, elimina la posibilidad de que de una experiencia tan amplia y variada nazca un esclarecimiento metodológico, confirmando el equívoco inicial y extendiendo sus consecuencias a millares de ejemplos.

Hojeando una de las publicaciones oficiales y apologéticas de la reconstrucción rusa podemos hacernos una idea de los resultados alcanzados.

[En Stalingrado] se aprovechan los motivos de la arquitectura clásica rusa, con matices orientales, dado que Stalingrado se levanta sobre el antiquísimo camino que une Europa con Oriente. En el centro de la ciudad se construirá el monumento de la Victoria, consagrado a la batalla de Stalingrado, una torre de 60 metros de altura, coronada por una estatua de bronce representando a un guerrero que anuncia a son de trompeta la victoria..." mientras el nuevo edificio de cinco pisos del comité ejecutivo del Soviet local tendrá, en uno de sus ángulos, una torre de diez pisos, coronada por una cúpula dorada de tipo oriental.

[En Rostov] el académico Semenov quiere introducir, al lado de las formas del estilo «imperio» ruso y clásicas, algunos elementos de la arquitectura remota de las antiguas colonias grecorromanas y otros de las ciudades de las regiones del mar Negro.

[En Voronez el académico Rudnev] no pretende transformar la ciudad de manera que sea irreconocible, sino, al contrario, quiere conservar y completar su aspecto antiguo, sugestivo y elegante. Este intento plantea una serie de graves problemas en torno al estilo y al carácter de las construcciones, en torno a la elección de los materiales y de las formas, a las dimensiones y composición de los edificios. El aspecto de Voronez se ha formado en el curso de tres siglos, cada uno de los cuales ha aportado su propia contribución artística. Nuestro arquitecto ha elegido el estilo de principios del siglo XIX, es decir el del clasicismo ruso, porque ha permanecido particularmente vivo en la arquitectura de Voronez. Conformemente a este criterio, ha sido resuelta también la cuestión del color de las construcciones. León Rudnev protesta categóricamente por el cemento y el hormigón armado, porque su color gris verdoso, similar al de un cuartel, eliminaría la alegre claridad del estilo.

[En Istra, que tenía un trazado en cuadrícula del siglo XVIII], el plan regulador restaura la vieja planta topográfica, ensanchando las calles, transformándolas en avenidas y añadiendo algunas calles diagonales. En el centro, el palacio del Comité ejecutivo será construido en ladrillo rojo, con un arco de piedra blanca y ricamente decorado con cerámica esmaltada, en bella armonía con los motivos y las formas del siglo XVII. El centro de Istra así concebido dará el tono a la arquitectura de todo el resto de la ciudad”.

Es fácil ver, tras estas consideraciones de contenido, las preocupaciones políticas. Desviando la atención de los proyectistas sobre problemas ficticios, queda más espacio y mayor libertad para la acción de control: La supuesta adhesión a las tradiciones antiguas, a las costumbres populares, es solo convencionalismo, que sirve para evitar el nacimiento de algo más concreto, capaz de interferir las directrices de las autoridades, y garantiza por lo tanto la inserción de toda iniciativa en formas culturales conocidas.

En los países socialistas, de Europa, incluso en aquellos donde existe una tradición moderna importante, como Alemania oriental, Checoslovaquia y Hungría, se impone esta misma arquitectura. Casi en todas partes surgen enormes calles flanqueadas por palacios sobrecargados, colocados en el eje de imponentes rascacielos, donde cualquier profesor de estilos o cualquier joven ansioso de éxito se excede con los más absurdos ornamentos.

Después de la muerte de Stalin, con el nuevo curso de la política interior soviética, las cosas cambian parcialmente. La deliberación del Comité central del PCUS y del Consejo de ministros soviético sobre la eliminación de lo superfluo en los proyectos y en la construcción (noviembre de 1955) denuncia claramente los excesos estilísticos de la reconstrucción estaliniana:

En las obras de muchos arquitectos y organizaciones proyectistas ha tenido amplia difusión aquella parte de arquitectura del aspecto exterior que se complace en lo superfluo, lo cual no corresponde a la línea del Partido y del Gobierno en la cuestión arquitectónico-constructiva. Prendados por la parte efectista de la construcción, muchos arquitectos se preocupan sobre todo del embellecimiento de las fachadas de los edificios y no trabajan en la mejora de las instalaciones internas y de la distribución de las casas y apartamentos. Descuidando las comodidades indispensables para el pueblo, exigidas por la economía y el destino normal de los edificios. No se pueden justificar de ninguna manera los remates en forma de torre, las numerosísimas columnatas decorativas, los pórticos y otras superfluidades arquitectónicas que, tomados en préstamo al pasado, se convierten en un fenómeno cuantitativamente enorme en la construcción de edificios públicos y privados; en consecuencia, durante los últimos años, se ha despilfarrado en la construcción de viviendas mucho dinero del Estado.

Sigue una relación de edificios donde se han realizado dichos despilfarros: en un bloque de casas de Leningrado «está prevista una teoría de superfluas columnas, de dos pisos de altura»; en un edificio administrativo de Tbilissi «se ha construido una torre de 55 metros de altura sin ninguna utilidad práctica, y que ha costado millones de rublos»; los edificios públicos de Baku «están sobrecargados de arcos complicados. galerías y superestructuras en forma de torres, en las casas de reposo de las regiones meridionales «se construyen arcadas, columnatas y torres que no se necesitan en absoluto, se emplean materiales costosos para los acabados, mármoles artificiales, varie. dades de maderas costosas, bronces y esculturas de yeso»; las entradas de la estación de Nogiski «están repletas de granito pulimentado y dos enormes globos de mármol adornan el ingreso»

Estos reproches expresan una real preocupación económica. La idea de que el estilo y la funcionalidad sean exigencias separadas ha permitido que surgiese, en muchos casos, un conflicto entre ambas exigencias, llevando a sacrificar la comodidad a la belleza o a cargar los costes con una gratuita ostentación de decoraciones.

Pero los remedios propuestos modificar los criterios de proyectar, dando mayor importancia a las exigencias funcionales, y asegurarse que estas disposiciones sean estrechamente aplicables, uniformando toda la producción más rígidamente que en el pasado, según nuevos proyectos-tipo - resultan ineficaces, porque combaten los efectos dejando intactas, e incluso confirmando, las causas.

La mencionada deliberación establece que los órganos centrales y locales, los proyectistas y los ejecutores «deberán modificar de modo radical, en el plazo más breve, su propio trabajo de proyecto y construcción; examinar, en el plazo de tres meses, la documentación previa de los proyectos de construcción, con el fin de eliminar decididamente los excesos en los acabados arquitectónicos; asegurar una ejecución incondicional de los planos establecidos en los proyectos-tipo y tomar las medidas indispensables para eliminar el retraso habido en estas cuestiones». Además, «se considera indispensable elaborar, para el 1 de septiembre de 1956, nuevos proyectos-tipo para viviendas de 2, 3, 4, 5 pisos, para escuelas de 280, 400 y 800 alumnos, para hospitales de 100, 200, 300 y 400 plazas, para institutos destinados a la infancia, para tiendas y empresas de alimentación colectivas, para cinematógrafos, teatros, sanatorios, hoteles y casas de reposo, utilizando la mejor experiencia nacional y extranjera en los proyectos y en la construcción».

En estos términos, el problema permanece insoluble. Los problemas funcionales de la arquitectura sólo se resuelven si se encuentra una manera de hacer comparables entre sí las distintas exigencias, resumiéndolas en una concepción unitaria. De otro modo, la tarea que asume el arquitecto modificar el ambiente físico según las necesidades de sus contemporáneos se deshace en muchas finalidades separadas y abstractas: la estabilidad, la comodidad distributiva, la economía, el estilo, lo representativo, etc... y empieza el vano intento de satisfacerlas a todas al mismo tiempo; porque concebidas de esta manera, no se puede satisfacer ninguna sin perjudicar a todas las demás.

El material expuesto en la Exposición universal de Bruselas de 1958 da una idea de los resultados obtenidos por el nuevo camino de la arquitectura y de la urbanística rusa: una gran maqueta de alabastro reproduce orgullosamente el rascacielos de la Universidad de Moscú, con pináculos y columnatas estalinianas, pero en los bloques de vivienda han desaparecido los órdenes arquitectónicos, las decoraciones, las molduras. Las plantas de las viviendas y de los barrios no presentan ya preocupaciones de simetría y son, con toda probabilidad, más eficientes; y, sin embargo, los edificios se parecen muchísimo a los anteriores de estilo antiguo, sólo que ahora los adornos han desaparecido.