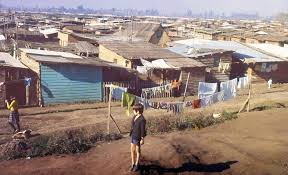

Campamento de Nueva Habana

- 1970 - 1973

- Santiago de Chile

- Chile

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987

Págs. 1027-1106.”La época de la incertidumbre”

1.- El desafio de los asentamientos irregulares.

Entre los intentos de aplicación recordamos -además de los supervisados por Turner en Perú y en otros sitios- el ambiguo experimento de Villa el Salvador en Lima en los primeros años setenta, el campamento de Nueva Habana realizado en Chile entre 1970 y 1973, bajo el Gobierno de la Unidad Popular, y la cité de BenOmar, el primer experimento de autoconstrucción asistido en Argelia. Pero es necesario considerar también el impacto -más o menos importante- en la proyectación convencional en muchos países: hay que señalar algunas obras de Joaquin Guedes en Brasil (la nueva ciudad de Caraiba en el noreste), del grupo interdisciplinar PIRCA en Perú (la colonia cooperativa Andahuasi) y del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la provincia de Entre Ríos en Argentina (la ciudad de Nueva Federación)...

...Los hechos y los proyectos enumerados hasta aquí levantan una cuestión de importancia general, que pone en discusión no sólo los métodos aplicados en el Tercer Mundo, sino todo el patrimonio mundial de aquellos modelos y procedimientos construidos en los últimos cincuenta años.

Los métodos de la arquitectura y del urbanismo moderno, aplicados más o menos coherentemente en todo el mundo, se convierten mayoritariamente en situaciones técnicas de lujo, para mejorar las condiciones de vida de la minoría que ya vive bien, y de hecho se escapan de las limitaciones económicas vigentes en Europa: las casas, los barrios y los servicios pueden alcanzar costes muy elevados puesto que los que no pueden pagarlos pueden ser confinados a otro lugar. Al mismo tiempo, estos métodos sirven para introducir en la ciudad irregular algunas instalaciones indispensables -la luz eléctrica a domicilio, el agua en las fuentes públicas, las escuelas, las comisarías y algunos trechos de carretera donde puedan transitar las ambulancias y los camiones militares-, que constituyen una copia reducida de las existentes en la ciudad regular y hacen definitiva la coexistencia entre ambas ciudades: protegen la regular de los peligros de su proximidad con la irregular e imponen a esta última la comparación con los standards vigentes en la primera, es decir, confirman su carácter marginal y dependiente. Los modelos convencionales de la ciudad moderna, sacados de la práctica internacional -la casa de muchas plantas, la calle para coches, las instalaciones de escuelas y hospitales-, están al mismo tiempo reservados a una minoría e impuestos como ideal inalcanzable a todos los demás, de manera que su inferioridad se mide objetivamente como una desviación de una norma reconocida.

Esta nueva situación nos obliga a considerar de un modo distinto el desarrollo de la búsqueda arquitectónica moderna, tanto en los países ‘desarrollados’ como en los ‘en vías de desarrollo’.

El Movimiento Modernoempezó en el segundo decenio de nuestro siglo; con su programa pretendía superar las discriminaciones producidas por la gestión urbana tradicional e interpretar objetivamente, por medio de la búsqueda científica, las exigencias de todos los ciudadanos.

La resistencia de los intereses y de las instituciones fundadas en la gestión tradicional retrasó o impidió la aplicación de sus resultados; hasta hace muy pocos años se podía imaginar una prolongación indefinida de este contraste y registrar sin preocupaciones los éxitos parciales obtenidos hasta ahora; hoy día, en cambio, el desdoblamiento de la ciudad contemporánea nos sitúa ante una alternativa global, que debe resolverse en un tiempo limitado. De hecho, existe la posibilidad de que la búsquedaarquitectónica moderna se limite al ámbito de la ciudad regular y se convierta en el instrumento para una nueva discriminación a escala mundial, abandonando su posición inicial: o bien, cabe que se proponga analizar y superar precisamente la división entre ambas ciudades y, por consiguiente, replantear sus métodos y sus alianzas, aceptando proyectarse al centro de un conflicto político mucho más radical que los encontrados hasta ahora, y no limitando a una sola nación, sino situando a escala internacional.

La división entre ambas ciudades es el fruto de aquella política de la construcción que define los estándares admisibles, refiriéndose a los modelos convencionales, europeos o norteamericanos, que no corresponden a la realidad local. Así, las casas construidas -con su propio trabajo- por los habitantes mismos son declaradas ‘abusivas’ y los habitantes no reciben ayuda alguna para construirlas mejor. En cambio, se recurre a las grandes empresas especializadas para construir una cantidad totalmente insuficiente de viviendas ‘modernas’, demasiado caras para la mayoría de la población, que se asimilan a las de los ricos y se integran en la ciudad hecha para ellos, y que serán ocupadas por los empleados y los obreros de las mismas empresas o de otras similares, ya integrados en la clase dominante en su escalón más bajo. El criterio que domina esta política es la marginación de una gran mayoría, tanto en su calidad de trabajadores, como en su calidad de usuarios, para que se puedan conservar las modalidades de producción y de consumo - los métodos industriales exclusivos, los productos fabricados y estandarizados- que garantizan el dominio de la minoría relacionada con el circuito económico internacional. La transformación de los proletarios -de trabajadores a marginados- imposibilita la estrategia contraria que fue elaborada por el proletario europeo y americano en el lugar de trabajo, cuando el desarrollo industrial exigía el aumento de la mano de obra y no, como ahora, su disminución; basta, en cambio, estabilizar a los nuevos proletarios en un asentamiento apartado y controlable, para explotarlos todavía como consumidores al margen del mercado urbano y para ocasionar una serie de conflictos internos (entre los constructores de las casas, entre inquilinos y subinquilinos, entre comerciantes y clientes, entre productores de desechos y los que los reciben, entre los que ocupan las mejores y las peores posiciones), con miras a impedir el descubrimiento y la organización de los intereses comunes. La estructura de los asentamientos, en vez de ser una consecuencia final de las relaciones de trabajo, se convierte en una condición preliminar que sostiene la jerarquía social vigente, y también el terreno de la lucha política para intentar cambiarla.

Valorando el alcance de este conflicto, la cultura arquitectónica debe plantearse una revisión de lo que se está haciendo en todo el mundo, incluyendo los países desarrollados. ¿Responde el perfeccionamiento continuo de los modelos urbanísticos y de vivienda a las necesidades de las personas, o bien define una escala de exigencias en aumento, impuestas para alimentar la expansión de la máquina industrial? ¿Sirve la renovación continua de la construcción —de los muebles a las casas y a los barrios— para que el pueblo viva mejor, o bien sirve para tenerlo perpetuamente en movimiento, difiriendo continuamente la estabilización y la reconciliación entre el hombre y su ambiente, en provecho de los intereses dominantes que se permiten la manipulación del ambiente construido? ¿Puede basarse la ordenación de un paisaje urbano —cada día más complicada y más cara— en una distribución injusta de los recursos mundiales y en el empleo de materias primas y de energía, que ya ahora no puede difundirse a escala mundial? Todo esto atañe a los fundamentos del Movimiento Moderno. La frase de Morris: “El arte en el que trabajamos constituye un bien del que todos pueden participar y sirve para la mejora de todos nosotros; en realidad si todos no participan, nadiepuede participar», se convierte en una urgente advertencia práctica: ya no esposible procurar determinadas ventajas sólo a una parte de los usuarios, puestoque entonces ya no se trata de una ventaja: en este caso los progresos» de laarquitectura causan daño en dos modos distintos, tanto a los privilegiados como alos excluidos; no se puede resolver los problemas de unos sin resolvercontemporáneamente los de otros.