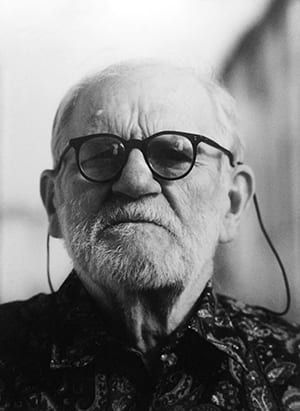

CULLEN, Thomas Gordon

- Arquitecto

- 1914 - Calverly. Reino Unido

- 1994 - Wraysbury. Reino Unido

- Biografia. Thomas Gordon Cullen. Rapullopullo [03-5-2024]

- Biografia.Gordon Cullen Architect and Planner.(English) [03-5-2024]

- Libros de Th. Gordon CULLEN. Todostuslibros.com [03-5-2024]

FUSCO Renato de ., Historia de la arquitectura Contemporánea. Ed. Celeste. Madrid,1992.

Págs.445-549 .“Un código virtual”

Otro fenómeno de la cultura arquitectónica inglesa de la postguerra, alentado por el grupo redactor de la revista Architectural Review, es el del Townscape; su principal intérprete, Gordon Cullen, lo define como «el arte con el que puede transformarse un grupo de árboles o de edificios, desordenando e insignificante, en una composición llena de significado, o el esquema de una ciudad entera trazado en un plano en un ambiente tridimensional vivo». Esta nueva clase de paisajismo, ligado también en muchos aspectos a la historia, cuida todos los detalles de la vida urbana (los colores, la textura de los materiales, la pavimentación de las calles, la disposición del terreno, los cerramientos, las zonas verdes, la señalización, etc.) que, muy importantes en los ambientes tradicionales, habían sido ignorados por el gusto racionalista...

... A la Englishness pertenece también la disciplina del Townscape, típico producto de la tradición, de las costumbres y del gusto británicos, en el propio campo de la representación arquitectónica: los dibujos de Gordon Cullen se han convertido rápidamente en un modelo internacional, y los restantes dibujantes ingleses han demostrado, entre diversas polémicas sobre la gestalt o el diseño básico que puede representarse todavía la arquitectura y la urbanística mediante la perspectiva, han establecido quizá el modo en que la perspectiva puede constituir todavía una «forma simbólicas» de nuestra época. Esta estimable producción gráfica, que se inserta en el gusto del Pop Art, se encuentra nuevamente en los proyectos del grupo Archigram, del que nos ocuparemos en el capítulo sobre la utopía, pero que en cuanto concierne al campo gráfico constituye una enésima manifestación de la cultura de la Englishness.

---

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Págs. 942-1023.”El cambio de los años sesenta”

4.-Las nuevas utipías y el debate sobre la ciudad

Ya a partir de 1953, en el CIAM de Aix- en-Provence, los Smithson muestran las fotografías de Nigel Henderson referentes a la vida en las calles de Londres. Diez años más tarde aparece una amplia literatura sobre la ciudad, que parte de un análisis directo de la realidad y juzga desde este punto de vista los proyectos y las tendencias: en 1960 se publica el primer libro de Kevin Lynch, La imagen de la ciudad (The Image of the City); en 1961, Gordon Cullen publica su ensayo sobre Townscape y Jane Jacobs su libro sobre las ciudades norteamericanas; en 1963 sale el primer ensayo teórico de Christopher Alexander, que intenta describir, de forma científica, la compleja estructura de un organismo urbano. En 1965, Françoise Choay registra, de forma retrospectiva, las tendencias del urbanismo moderno, comparándolas con los resultados reales; en 1966, la revista Scientific American dedica un número a las ciudades, llevando estos argumentos ante el gran público del mundo entero, y Peter Hall publica un afortunado librito divulgativo sobre las grandes ciudades; en 1968, Lawrence Halprin propone un sistema de notación de los valores de los espacios urbanos, abriendo el camino a algunos arquitectos debutantes, como Eisenman y Graves; los psicólogos de la Escuela de Frankfurt critican “la ciudad inhabitable” del presente e imputan sus defectos al Movimiento Moderno de los cuarenta años precedentes.

Así pues, aquella confianza en el futuro-que alimentó en la segunda mitad de la década todos los movimientos de innovación y de protesta- empieza a atenuarse también en el campo de la arquitectura.

El desarrollo ya no aparece como un proceso simple e ilimitado, y los juicios se desplazan cada vez más de las propuestas futuras a los hechos del presente.