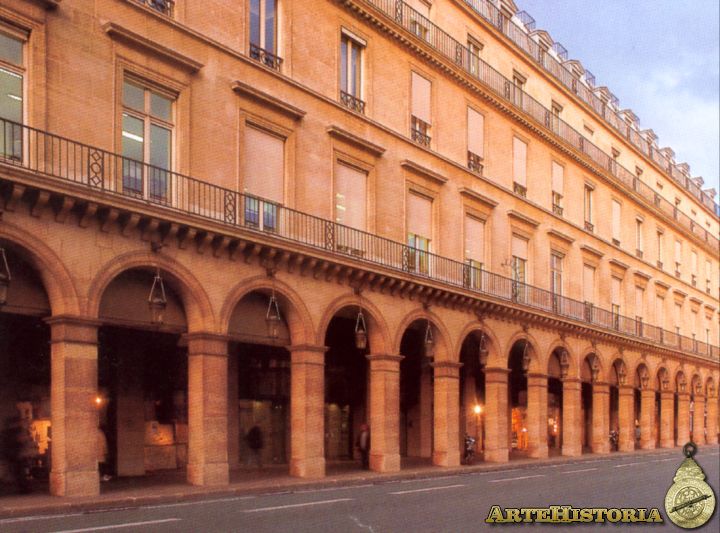

Rue de Rivoli

- 1806 - 1836

- PERCIER, Charles

- Paris

- Francia

- Rue de Rivoli. Wikipedia. Español [27-9-2015]

- Rue de Rivoli. Wikipedia. Français [27-9-2015]

- Arte Historia [27-9-2015]

- Rue de Rivoli

FRAMPTON Kenneth., Historia crítica de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Págs. 20-28.“Transformaciones territoriales: evolución urbana, 1800-1909”

Sin embargo, pese a toda la fuerza del pintoresquismo, el impulso francés en pro de la racionalidad se conservó: primero en los percements (demoliciones drásticas en línea recta para crear nuevas calles) del 'plan de los artistas' para París, redactado en 1793 por un comité de artistas revolucionarios bajo la dirección del pintor Jacques Louis David; y luego, en tiempos de Napoleón, en la porticada Rue de Rivoli, construida a partir de 1806 según diseños de Percier y Fontaine. Mientras que la Rue de Rivoli iba a servir de modelo arquitectónico no sólo para la Regent Street de Nash, sino también para la escenográfica 'fachada' del París del Segundo Imperio, el plan de los artistas puso de manifiesto la estrategia instrumental de la calle, que iba a convertirse en la herramienta primordial para la reconstrucción de París bajo el mandato de Napoleón III.

---

FUSCO Renato de ., Historia de la arquitectura Contemporánea. Ed. Celeste. Madrid,1992.

Págs.11-64.“El Eclecticismo Historicista”

No hay duda de que este particular acento proyectual y este vínculo con la tecnología moderna son algunas de las mayores características del neoclasicismo, es decir, del clasicismo del siglo XIX; así, llevando la discusión a sus consecuencias extremas e identificando precisamente los adjetivos «clásico» y «racional», podamos decir que toda la arquitectura rigurosa y ordenada que ha surgido posteriormente ha seguido teniendo una impronta clasicista. Además, indagando con mayor profundidad pueden encontrarse algunos puntos comunes entre el neoclasicismo y la producción de los ingenieros. Estos últimos,cuando han tratado de dar una forma a sus cálculos, no han encontrado otros principios a su alcance que los clasicistas, como la simetría, la centralidad, el sentido cerrado y compacto de los organismos, etc. Por su parte. los arquitectos han tratado la obra y los métodos de losingenieros de la manera que hemos visto arriba; y esta convergencia se ha verificado nosobre la base de un compromiso obvio, sino más bien en virtud de una idea, tal vez míticapero fuertemente sentida, por la que tanto en las raíces de una como de la otra aportaciónaparece el número, la conmensurabilidad, la norma. En base a un principio normativo(pensemos, entre otras cosas, que en 1799 se establece el sistema métrico decimal, si biensólo fue ratificado internacionalmente en 1875) y a la formación de los respectivos códigos, la ciencia y la técnica de las construcciones, por un lado, y la composición arquitectónica, por otro, han encontrado sobre todo, además de una convergencia operativa, una didáctica; y nosreferimos, en particular, al curso de arquitectura dictado en la Ecole polytechnique por J. L. N. Durand, centrado todo él sobre la investigación tipológica y sobre la combinación yarticulación de elementos preestablecidos y codificados. Finalmente, si hubiéramos de indicarla manifestación más moderna y actual del método y del gusto neoclásico, no dudaremos enidentificarla con el procedimiento iterativo de los elementos arquitectónicos para formarambientes y complejos urbanos. Desde los crescents de Bath a los trazados londinenses de J. Nash, de la rue de Rivoli de Percier y Fontaine a las calles de San Petersburgo, por citarlos casos más notables, el principio, real o aparente, es aquél por el que la calle no estáconstituida por un conjunto de palacios alineados, sino de organismos compuestos deunidades celulares. Aun siendo la estructura de squares y terraces más antigua que la de los trazados neoclásicos —pensemos en el Covent Garden, de Iñigo Jones, y en la Place Royale, de París, que a su vez se refieren a modelos italianos hasta el punto de que la de Jones se llamaba «piazza»— en el período que estudiamos tales conformaciones urbanas adquirieron un rigor y un orden, aunque a veces meramente adicional, que preludiaba el racionalismo de los años 1920-30.

---

KOSTOF, Spiro. Historia de la Arquitectura. Edit. Alianza Editorial.Madrid, 1988.

Págs. 995-1051."El arte arquitectónico y el paisaje de la industria, 1800-1850 "

Pág. 1004, Una cuestión de estilos.

Interludio napoleónico.

Las Guerras Napoleónicas trajeron consigo una interrupción general en la producción de edificios del imperio durante el tiempo de la grandeza de Napoleón, desde su coronación en París en 1804 hasta la batalla de Waterloo en la que hizo su última afirmación en junio de 1815, sólo se llevaron a cabo una pequeña tracción de los cientos de proyectos grandiosos que lo ensalzaban. En París, aquel régimen es bien recordado por dos arcos triunfales, la iglesia de la Madeleine, la Place Vendôme, la Bolsa, y varios esquemas urbanos como la rue Rivoli. En el resto, hubo una gran cantidad de remodelaciones de edificios anteriores. De hecho, con cierta justificación, el llamado estilo Imperio se ha clasificado más como un acontecimiento decorativo que arquitectónico.

Pero los proyectos son impresionantes. Aprobaban cambios drásticos en famosas ciudades viejas desde Bruselas y Madrid a Milán, Roma y El Cairo. Esta seductora visión de grandeursobre el papel subrayaba dos aspectos importantes del período napoleónico en Francia que afectarán al futuro. Uno tiene que ver con una actitud especial hacia el urbanismo; el otro, con el método académico de diseño, enseñado en las escuelas profesionales francesas que fueron reorganizadas bajo Napoleón.

El Emperador», escribía su arquitecto favorito Pierre-François Léonard Fontaine, «odiaba buscar la belleza en cualquier cosa que no fuese grande». El teórico más ruidoso de su tiempo, Quatremère de Quincy, decía:

«El tamaño físico es una de las principales causas del valor y efecto de la arquitectura. La razón es que el mayor número de impresiones producidas por tal arte se derivan del sentimiento de admiración. Y es natural para el hombre admirar el tamaño, que siempre está relacionado en su mente con la idea de poder y fortaleza».

Expresados por parte de una cultura que concibió Versalles, tales sentimientos no deben sorprendernos. Pero hay una diferencia entre la grandeurde Luis XIV y el de Napoleón. Versalles ocupó y organizó un área básicamente no edificada; las places reales de París hicieron lo mismo. Los proyectos de Napoleón condonaron una demolición masiva en los corazones de las ciudades viejas para abrir espacio para los teatros públicos del régimen («Los hombres son tan grandes como los monumentos dejan tras de sí», declaró el emperador), pero también para revaluar las grandes construcciones del pasado dentro de la escala y escenografía impuesta en el tejido urbano por los nuevos planificadores.

Estos prodigiosos espacios, las amplias avenidas rectas y las plazas cavernosas, habrían destruido de una vez para siempre el sutil juego espacial entre los edificios pequeños y los grandes, entre los nudos monumentales y el tejido urbano vulgar y poco destacable que les da su estatus, su carácter impresionante. En Roma, por ejemplo, tuvieron que derribarse en torno al Panteón muchas manzanas residenciales, así como en frente de la Fontana de Trevi y alrededor del Coliseo (Fig. 23.9). Los monumentos famosos fueron aislados y situados en perspectivas monumentales. La lucha del barroco por incorporar y galvanizar lo que ya estaba ahí, el calculado apiñamiento de edificios de alto y bajo estilo, la secuencia dramática de espacios constreñidos y abiertos, debían ser sacrificados por mor de lo que Pierre Lavedanha llamado «La belleza del vacío».