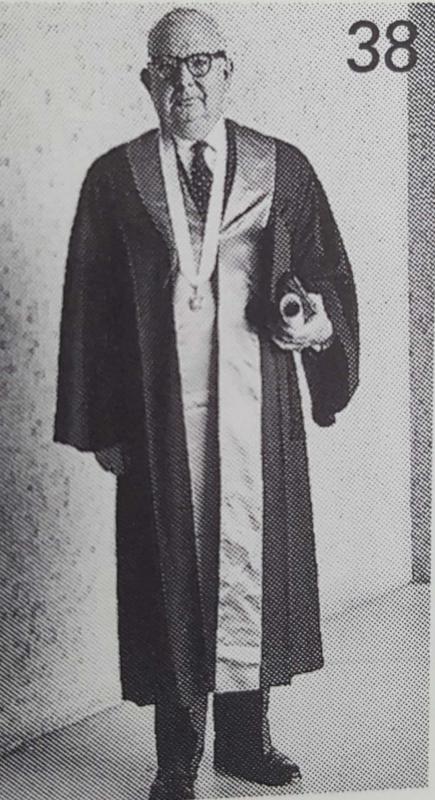

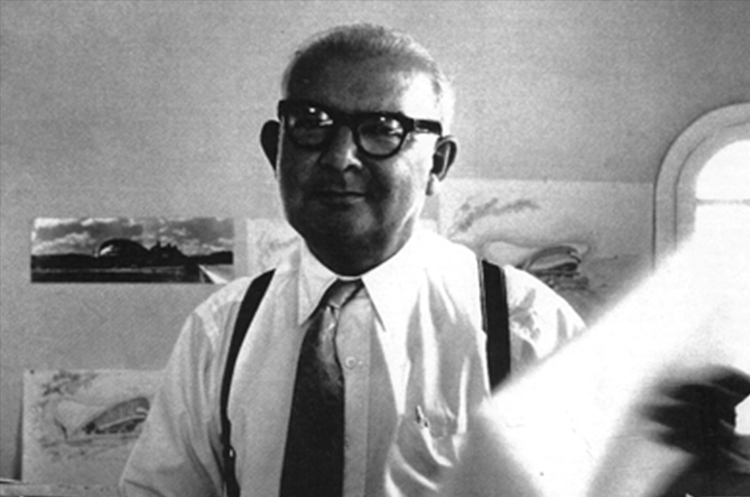

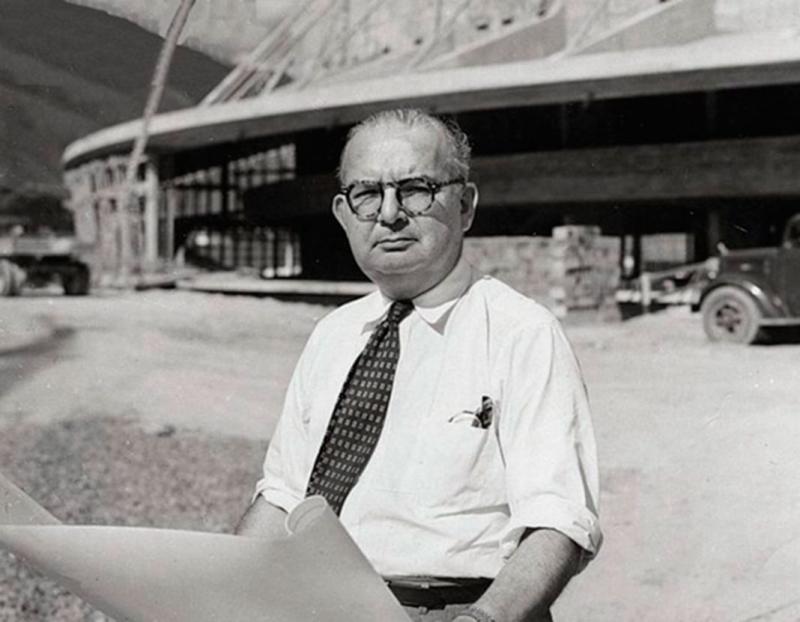

VILLANUEVA, Carlos Raúl

- Arquitecto

- 1900 - Londres. Reino Unido

- 1975 - Caracas. Venezuela

- Documental: Carlos Raúl Villanueva, un moderno en Sudamérica YouTube [02-5-2022]

- Blog [02-5-2022]

- Obras [02-5-2022]

- Carlos Raúl Villanueva en el Pompidou [02-5-2022]

- Biografía [02-5-2022]

- Urbipedia [02-4-2023]

- I am Venezuela [02-4-2023]

- Actualidad 24 [02-4-2023]

- Biografias y vidas [02-4-2023]

- Vida y obr de Carlos Raul Villanueva [02-4-2023]

- Archivo BAQ [02-4-2023]

- La Gran Aldea [02-4-2023]

- Britannica [02-4-2023]

- Wikipedia [02-4-2023]

- World Architecture [02-4-2023]

- Encyclopedia [02-4-2023]

- CARLOS RAÚL VILLANUEVA, ARCHITECTURE OF LIGHT AND SIMPLICITY [02-4-2023]

- El estimulo [02-4-2023]

- El nacional [02-4-2023]

- Mini cultura [02-4-2023]

- Carlos Raúl Villanueva [02-4-2023]

- 4-Carlos Raúl Villanueva en 16 datos sobre su vida y obra [13-2-2018]

- 3-VILLANUEVA Figuras bajo la luz [13-2-2018]

- 2-Carlos Raúl Villanueva, el pionero de la arquitectura moderna [13-2-2018]

- 1-Villanueva, Carlos Raúl [13-2-2018]

- Biografía Wikipedia

- Vida y obras

- Imágenes

- Biografía Wikipedia

- Vida y obras

- Imágenes

- Carlos Raúl Villanueva El Arquitecto Universidad Nacional Abierta.Youtube [15-3-2019]

- Arquitectura de Carlos Raúl Villanueva.Youtube [16-3-2019]

- Artículo sobre Carlos Rauúl Villanueva.El carabobeño [16-3-2019]

- Biografía.Cajón de Arquitecto [16-3-2019]

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Págs. 771-812.”La arquitectura en Latinoamérica”

Pág.794.Venezuela.

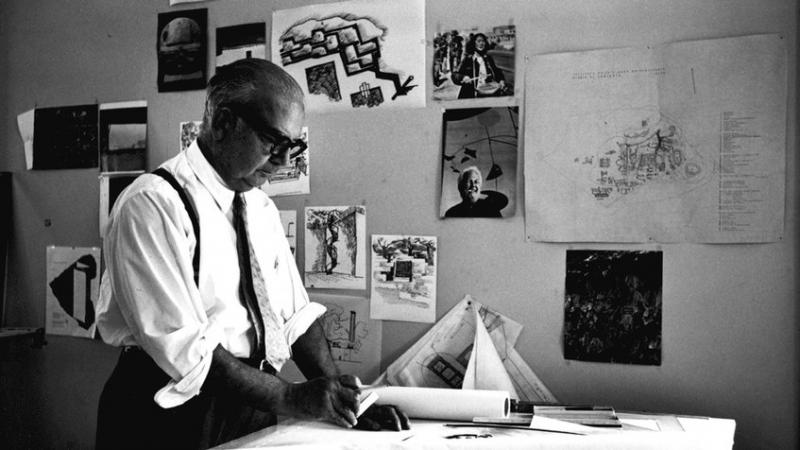

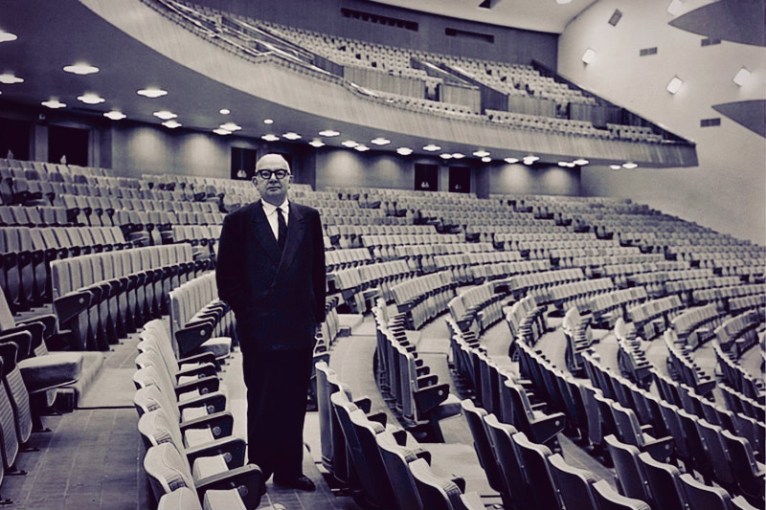

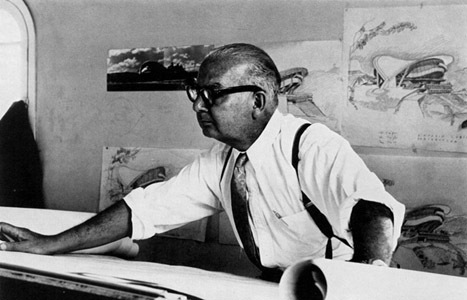

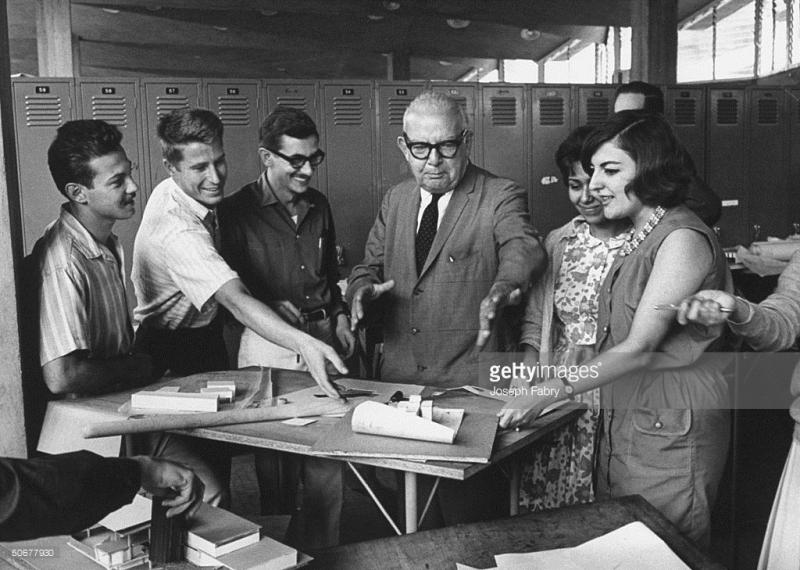

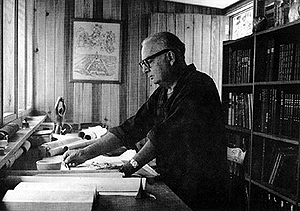

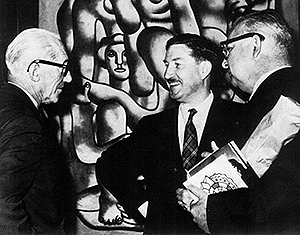

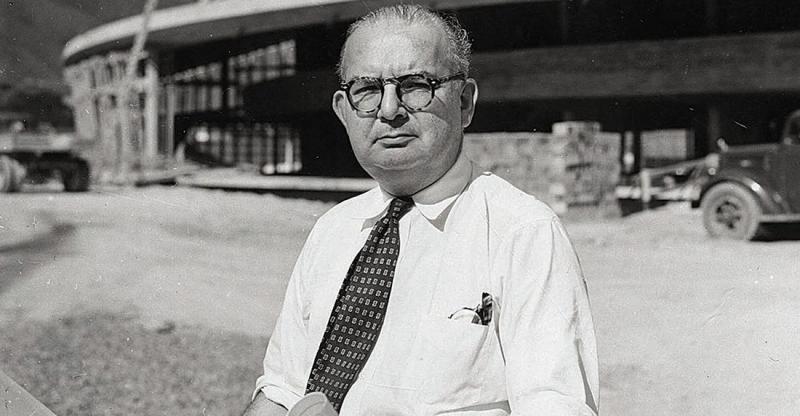

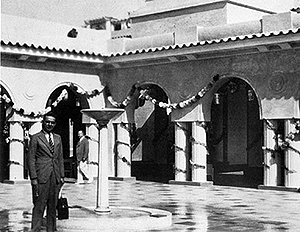

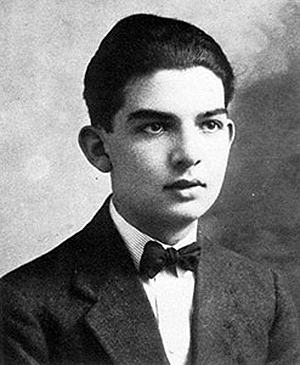

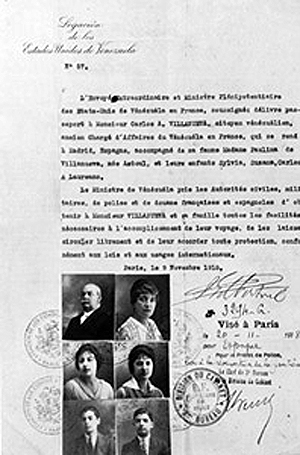

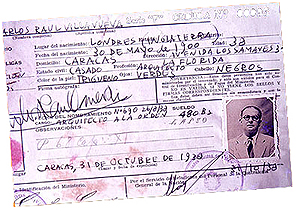

En la arquitectura venezolana destaca claramente la figura de Carlos Raúl Villanueva (1900-1975), verdadero patriarca de la arquitectura actual venezolana. Estudió durante los años veinte en París, conviviendo con las vanguardias artísticas. Contactó con Arp, Calder, Moholy-Nagy, Laurens, Miró y Le Corbusier, que fue su gran maestro. En 1928 obtuvo el título de arquitecto en París y se instaló en Caracas, cuando prácticamente no había arquitectos titulados y el país aún se hallaba en el subdesarrollo anterior al boom económico.

Villanueva fue el técnico protagonista de las grandes operaciones de crecimiento de Caracas. En 1954 empezó a trabajar en la Ciudad Universitaria de Caracas, cuyas obras se prolongarán durante los cincuenta. De la Universidad destacan edificios como el Estadio Olímpico (1950), el Aula Magna para 2.600 personas (1952), la Escuela de Arquitectura y la Piscina Universitaria, ambas de 1957, constituyendo todo el conjunto la máxima obra representativa de su propuesta de síntesis de las artes figurativas, creando espacios en los que la arquitectura, la escultura y la pintura estén presentes según un esfuerzo común.

Págs. 1027-1106.”La época de la incertidumbre”

1.- El desafio de los asentamientos irregulares.

Esta situación empieza a tenerse en cuenta en las encuestas de Naciones Unidas de los primeros años sesenta y se da a conocer en todo el mundo por medio de un libro de Charles Abrams de 1964. Las encuestas sucesivas demuestran la rapidísima escalation de los asentamientos ‘irregulares’, las cuales se han resumido en una convención de Naciones Unidas de 1970, que tuvo lugar en Medellín (Colombia).

En los años cincuenta y setenta, como ya hemos dicho, las administraciones y los arquitectos intentan sustituir los barrios abusivos con la construcción popular debloques realizados según los modelos intensivos ya experimentados en el pasado, en los países industrializados: es el programa de los superbloques venezolanos deVillanueva. En los años setenta, frente a las nuevas características del fenómeno, se intentan otras dos respuestas: una construcción popular que asume y racionaliza los modelos ‘espontáneos’ (casas unifamiliares, bajas, que se pueden construir por etapas) y una crítica más radical del concepto mismo de la construcción popular, decidida por las autoridades administrativas.

La primera propuesta es aceptada, durante los años setenta, por los arquitectos de todos los países, provenientes de los países desarrollados o educados en el tercer Mundo, en un concurso para nuevas tipologías de casas populares en Lima, en el que toman parte Candilis, Van Eyck y Atelier 5.

La segunda propuesta se entrelaza con la precedente y se extiende, en los años setenta, sobre todo gracias a un singular arquitecto cosmopolita: John F.C.Turner (nacido en 1927 y educado en la escuela londinense; el concurso de 1969 de la Architectural Association constituye una reseña exhaustiva de los resultados).

Trabaja en Perú de 1957 a 1965 para las agencias gubernamentales de intervención de la construcción y realizó sus primeras experiencias como asistente en la autoconstrucción y en el desarrollo de las comunidades. Luego se trasladó a Boston, como investigador del Joint Center for Urban Studies y como profesor del MIT; durante este periodo estudia la relación entre los programas del Tercer Mundo y los de los países desarrollados, primero en un libro teórico de 1969 y luego en una encuesta promovida por el Department of Housing and Urban Development del gobierno federal, sobre las posibilidades del self-help housing en Estados Unidos. Los resultados del equipo dirigido por Turner fueron discutidos en 1971, en Cuernavaca, en el Centro Interamericano de Documentación de Ivan Illich (quien, el año anterior, había escrito su alegato contra la escuela moderna) y fueron publicados en un libro en 1972. En 1973, Turner vuelve a Londres, dónde enseña en su escuela de origen y en el College of London; mientras tanto continúa trabajando como consejero de muchas agencias nacionales e internacionales, en América latina, en África, en Asia y funda con Peter Stead el Centre for Alternatives in urban development, que realiza un experimento concreto en un pequeño centro de Wilshire. Su filosofía de la vivienda se expone de forma sistemática en el ensayo Vivienda (Housing bypeople) publicado en 1976 por Marion Boyars (en la misma serie que comprende obras de Illich, Robertson, Heilbronner y Szasz).

La hipótesis de partida -corroborada por muchas experiencias, tanto en los países pobres como en los ricos- es la siguiente: “Cuando los habitantes controlan las decisiones más importantes y son libres para poder contribuir en la proyección, en la construcción y en la dirección de suscasas, el proceso global y el ambiente que nacen en la experiencia estimulan elbienestar individual y social. Cuando el pueblo ya no tiene control niresponsabilidad en las elecciones decisivas del proceso, el ambiente residencial se convierte en cambio, en un obstáculo para la realización personal y en un pesopara la economía.”

Para promover la iniciativa de los habitantes “es necesario hacer una distinción importantísima entre los problemas locales, en pequeña escala, de la utilización de los recursos disponibles, y los problemas en gran escala, sociales y económicos, que hacen disponibles estos recursos”.

La autoridad pública debe hacerse cargo de los segundos problemas: distribuir los bienes producidos en amplia escala por la gran industria y establecer los límites legales de la iniciativa privada, para que el acceso a estos bienes sea garantizado a todos. Dentro de este marco, los habitantes y sus asociaciones pueden valerse de su iniciativa, y producir la deseada variedad de construcciones, con las tecnologías apropiadas.

Illich incluye esta propuesta en la general reivindicación del trabajo ‘de convivencia’ que salvaguarda la autonomía del hombre: “Una política – de convivencia” debería empezar por definir cuáles son las cosas que uno mismo no puede procurarse cuando construye una casa y, por consiguiente, debería asegurarse a cada uno el acceso a un mínimo de espacio, de agua, de elementos prefabricados, de instrumentos “de convivencia” que van del taladro al montacargas, y probablemente también al acceso a un mínimo de crédito… No sería muy difícil prefabricar todos los elementeos destinados a las viviendas y a los servicios comunes, fáciles de montar; los hombres podrían construirse viviendas más duraderas, más confortables, más saludables y, al mismo tiempo, aprenderían a utilizar nuevos materiales y nuevos sistemas”.

Los razonamientos que hemos enumerado hasta aquí confirman y radicalizan las tendencias extendidas entre los años sesenta y setenta en los países más desarrollados, que contraponen a los métodos ortodoxos de proyectación de la construcción una expresión más directa de las exigencias de los usuarios. P.Davidoff, en un artículo de 1965, introduce el término advocacy planning, derivado del lenguaje legal: una asistencia técnica a los usuarios como contraparte de los proyectistas y de los planificadores. Siguiendo esta idea, nace en Estados Unidos un movimiento promovido sobre todo por Robert Goodman y divulgado en un libro en 1972. En Inglaterra, se tiene presente la actividad de Turner y de Stead. En Italia, Giancarlo De Carlo intenta introducir la confrontación con los habitantes en el procedimiento profesional de la proyectación, y realiza una experiencia demostrativa en un pequeño barrio obrero de Terni.

Estas formulaciones teóricas, ideadas en los años setenta, sólo se experimentaron en algunos casos aislados. Una verificación en gran escala introduciría modificaciones sustanciales o bien podría tardar tanto que las convertiría en prematuramente inactuales.

---

CURTIS W., La arquitectura moderna desde 1900.Phaidon. Hong Kong, 2006.

Págs. 491-511.“Proceso de asimilación. Ame. Latina, Australia, Japón”

El arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva sentía una gran curiosidad por las posibilidades espaciales de los voladizos y la construcción de cáscaras de hormigón armado, y desarrolló todo un repertorio formal que también estaba a tono con un clima ecuatorial, húmedo y caluroso. Pero Villanueva entendía el clima en términos casi míticos y dirigía su inventiva formal hacia una visión social progresista para su país. En las décadas de 1940 -1950, Venezuela se estaba desarrollando con rapidez sobre la base de la economía del petróleo, y Villanueva comprendió enseguida la necesidad de una arquitectura que fuese dinámicamente moderna pero sensible a las condiciones tropicales. Aunque no había antiguas tradiciones que seguir, estudió edificios coloniales, relativamente recientes, en busca de sus enseñanzas a la hora de enfrentarse con el tiempo local; captó la relevancia de los límites perforados, los aleros protectores y una transición fluida de los espacios. Villanueva estudió en la École des Beaux-Arts de París en la década de 1930, hizo amistad con artistas como Fernand Léger y Alexander Calder, y, tras su regreso a Caracas, intentó dar forma a las nacientes energías sociales de Venezuela en una 'síntesis de las artes': una fusión de la arquitectura, la pintura, la escultura y el urbanismo modernos.

---

MONTANER Josep Maria., La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX .

Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 2002

págs.9-24. “Arquitectura y mímesis. La modernidad superada”

págs.9-24. "Sin embargo, este método (el método de la Bauhaus) se va transformando cuando los arquitectos de la llamada “tercera generación moderna” – Louis Kahn, Jorn Utzon, Denys Lasdun, Aldo van Eyck, Jose Antonio Coderch, Luis Barragán, Fernando Távora, Carlos Raúl Villanueva, Lina Bo Bardi – rechazan el formalismo y el manierismo del estilo internacional y reclaman mirar de nuevo hacia los monumentos, la historia, la realidad y el usuario, hacia la arquitectura vernacular. Se potencia una obra que arranca de la experiencia acumulada en los dibujos que estos arquitectos vuelven a hacer interpretando la arquitectura construida, una auténtica segunda naturaleza que la historia ha ido generando"...

... De la Bauhaus al cambio de método en “la tercera generación moderna”….rechazo del formalismo y manierismo internacional. Mirar de nuevo a los monumentos, la historia, la realidad , el usuario y la arquitectura vernacular.

Sin embargo este método se va transformando cuando los arquitectos de la llamada “tercera generación moderna” (Louis Kahn, Jorn Utzon, Denys Lasdun, Aldo can Eyck, Jose Antonio Coderch, Luis Barragan, Fernando Tavora, Carlos Raúl Villanueva, Lina do Bardi) rechazan el formalismo y el manierismo del estilo internacional y reclaman mirar de nuevo hacia los monumentos, la historia, la realidad y el usuario, hacia la arquitectura vernacular.

Págs 181-206..... (Dentro de un lenguaje de diversidad del minimalismo, podemos destacar la categoría del minimal pintoresco…)

En el curso del tiempo posmoderno, cada vez es más evidente toda una búsqueda transnacional que se traduce en obras sobrias, desnudas y elegantes, inefablemente graciosas pero nunca silenciosas y vacías. Es una búsqueda que se expresa en el eclipse de la ortodoxia de la forma moderna y que ya había tomado cuerpo en la obra de arquitectos como Arne Jacobsen, Ignazio Gardella, Carlos Raúl Villanueva, Luis Barragán o José Antonio Coderch.

Para estos autores, las figuraciones locales, las texturas vernaculares, los cromatismos contextuales, la sutil atmósfera del lugar y los ritmos geométricos aparecen elegantemente aplicados a abstractos e internacionales esquemas tipológicos y estructurales. Lo mismo ha sucedido cuando una buena parte de la música minimalista se ha fusionado con las músicas étnicas.

Esta búsqueda refleja una cierta separación y una cierta resistencia (que no quiere decir aversión) al sublime nihilista, a la Nada del paisaje urbano creado por lo artificial, aquella que se obtuvo, tan fatigosamente, en la obra del trío formado por Malévich, Mondrian y Kandinsky, y la que retorna en el último Mies y en el primer Judd.

---