Campidoglio

Colina Capitolina- 1536 - 1578

- BUONARROTI, Miguel Angel

- Roma

- Italia

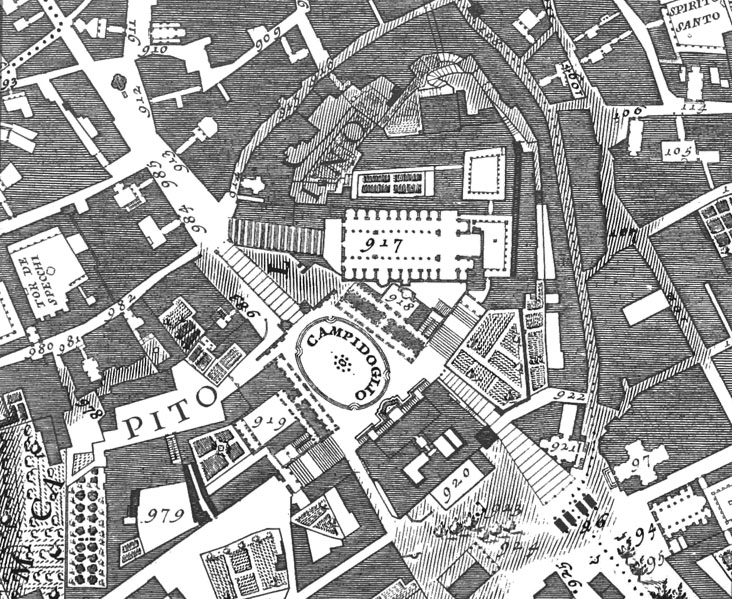

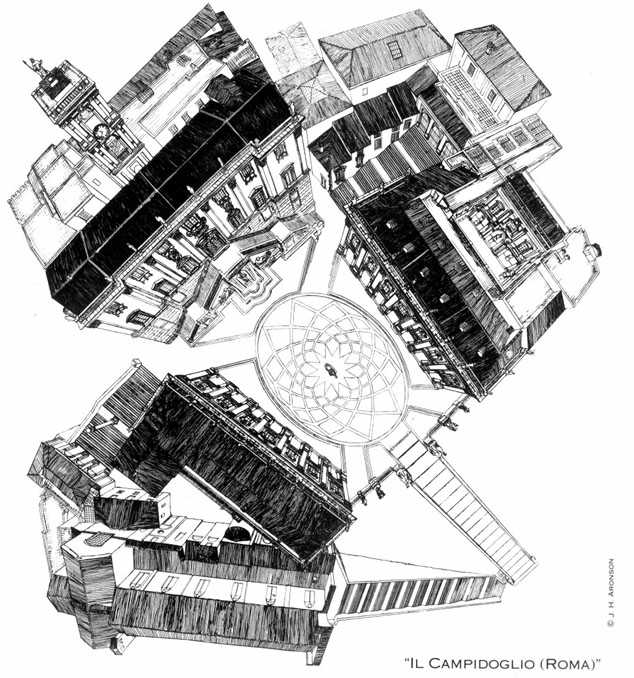

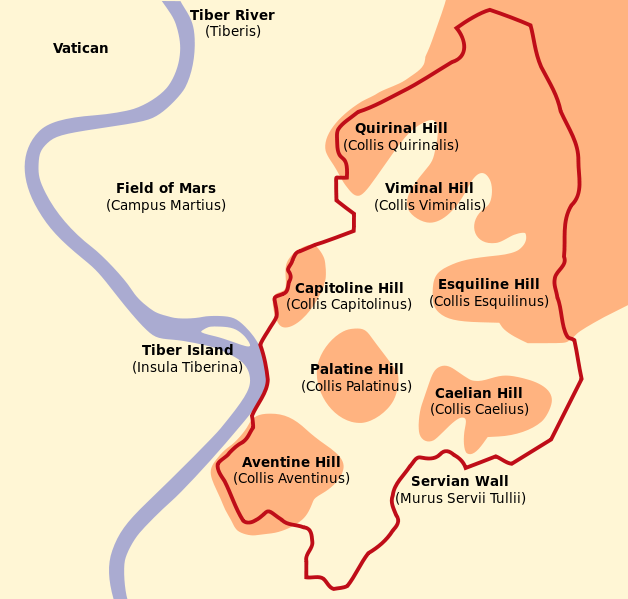

Encargada por el papa Pablo III debido a su deplorable estado, Miguel Ángel realiza una intervención en un lugar estratégico, en lo alto de una de las siete colinas de Roma, detrás del foro romano y con vistas al mismo Vaticano. Foco del poder jurídico de Roma y con una notable historia a sus espaldas, Buonarroti, impregnado de la cultura clásica y en su intento de conectar sus orígenes a los etruscos y romanos, quiso restaurar en este lugar, con su diseño oval, el centro del mundo y devolverle el título de "Caput Mundi".

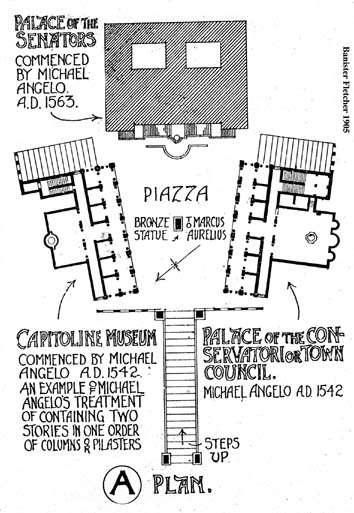

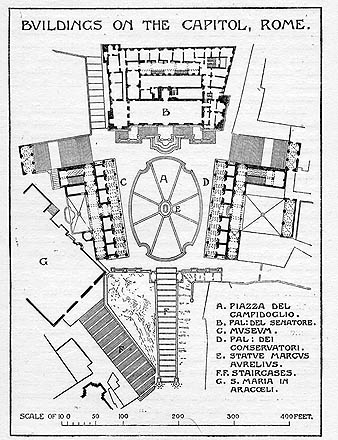

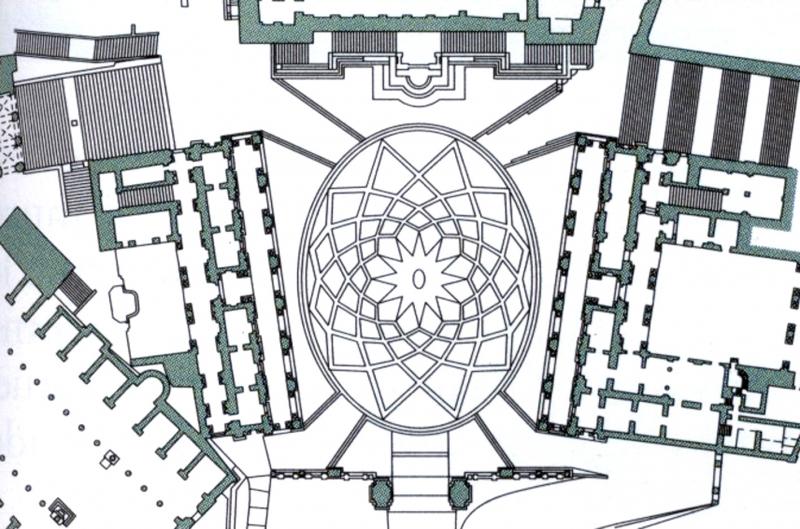

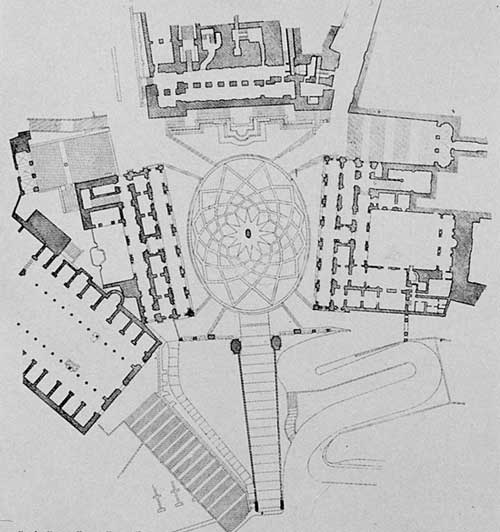

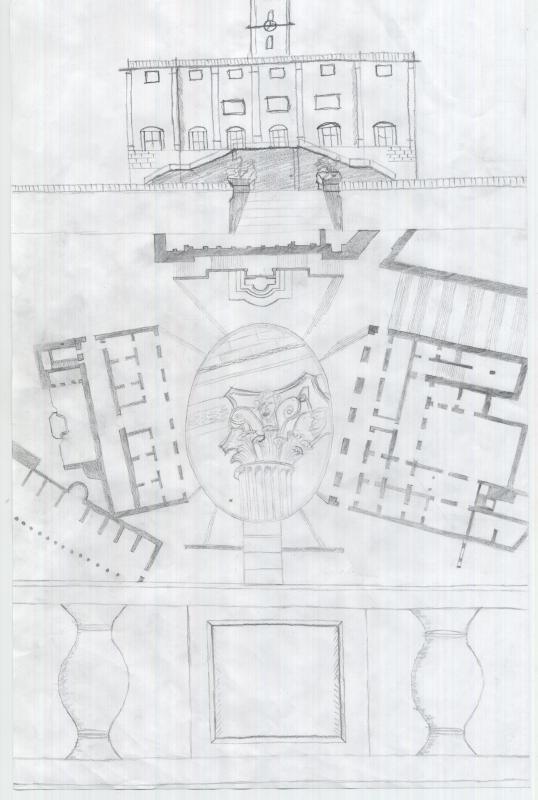

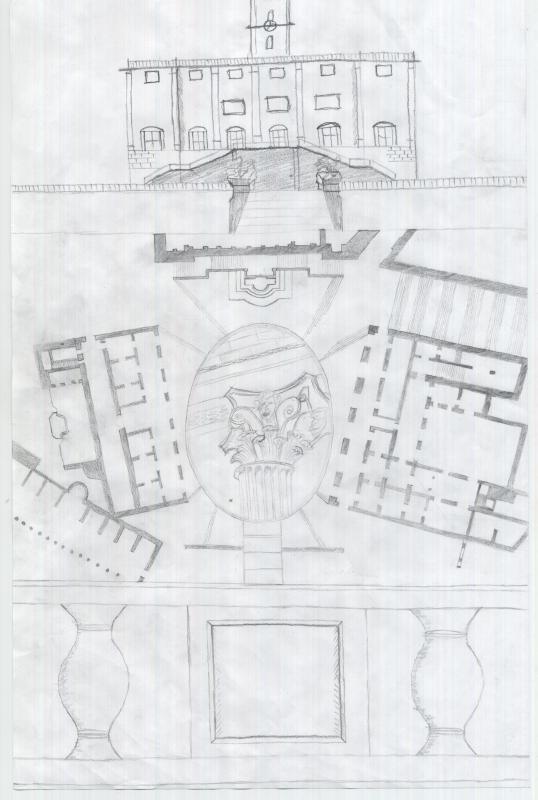

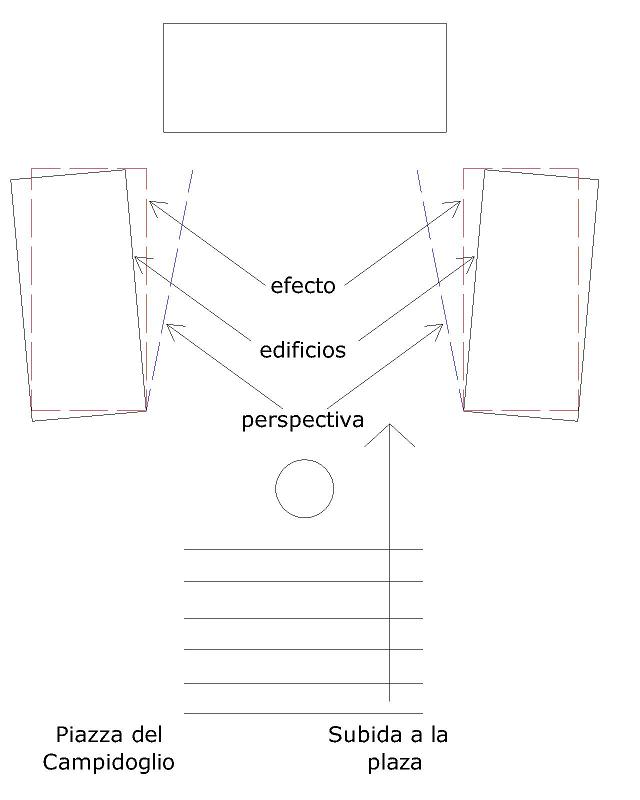

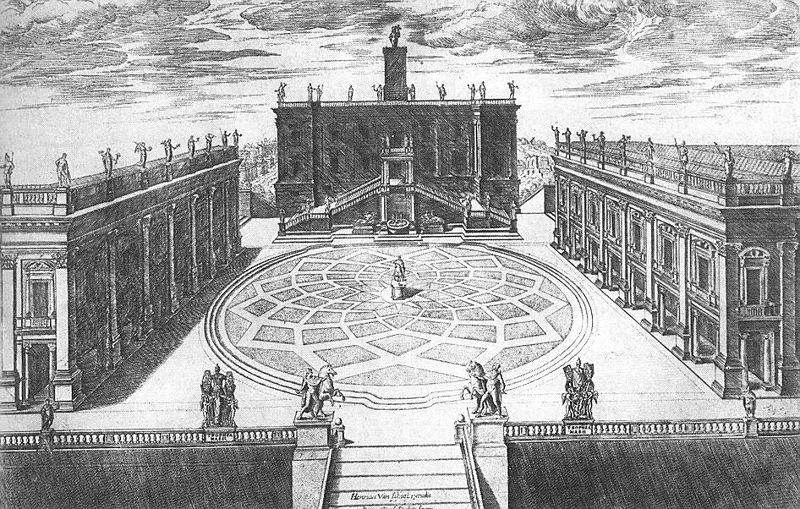

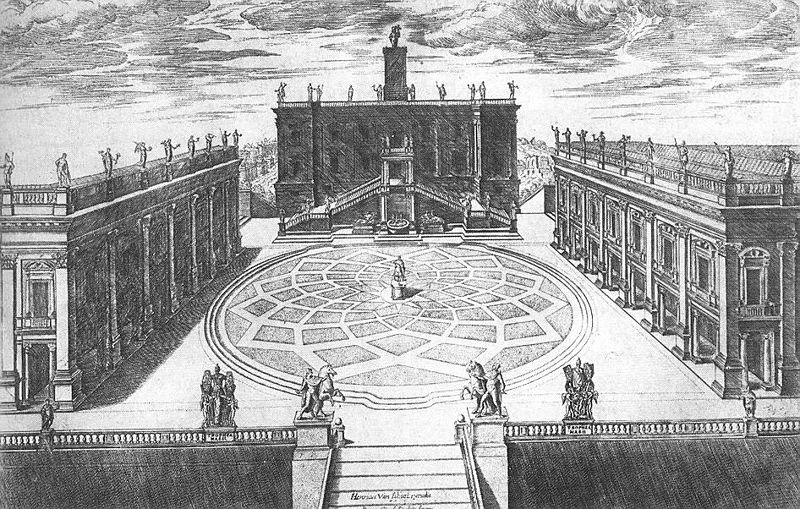

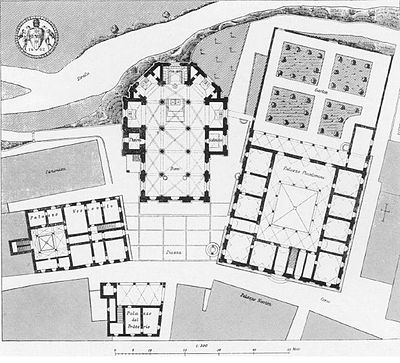

Para ello, reforma las fachadas de los dos edificios existentes (Palacios Senatorio y de los Conservadores) haciendo que dialoguen, y construye un tercero (Palacio Nuevo) para cerrar y conformar una espacio de forma trapezoidal, al estilo de la plaza de Pienza, con cinco accesos simétricos, guiados por el eje que forman el campanile (situado a mitad del palacio del senado), la estatua ecuestre de Marco Aurelio (en el centro de la plaza) y la Cordonata que desciende la colina.

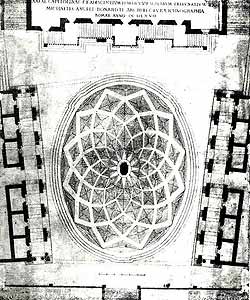

El pavimento parece regularizar el espacio gracias a su geometría oval. Esto, sin embargo, no es del todo cierto, ya que debido a la forma trapezoidal del espacio, el pavimento coge en realidad una geometría más parecida a la de un huevo, siendo un extremo del óvalo más estrecho que el opuesto. La combinación de la forma oval con las formas adiamantadas del pavimento recoge y transforma un juego geométrico entre el círculo y el cuadrado habitual en el Renacimiento.

Jon TRIBIS-ARROSPE

---

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Págs.14-60. 1ªPARTE. LA FORMACIÓN DE LA CIUDAD INDUSTRIAL. “La Revolución Industrial y la arquitectura (1760-1830)”.

2.- Ingeniería y neoclasicismo.

La nueva orientación se advierte va en la primera mitad del siglo, mediante un cambio de tono en la producción arquitectónica y el desarrollo de los estudios arqueológicos.

Obsérvese, por ejemplo, la transición de la arquitectura de Luis XIV a la de Luis XV en Francia, o el cambio de rumbo del barroco romano en 1730 con Clemente XII. La observación de los preceptos canónicos se hace más rigurosa y el control racional sobre el proyecto más exigente y sistemático; la continuidad del lenguaje barroco queda atenuada en nombre de una creciente tendencia al análisis de cada parte del edificio; frecuentemente, se prefiere separar los órdenes arquitectónicos del sistema de muros y poner de manifiesto el entremado de columnas y cornisas.

Al mismo tiempo se exige el más exacto conocimiento de los monumentos antiguos, mediante minuciosos controles directos y no a través de vagas aproximaciones. El patrimonio arqueológico, apenas entrevisto en el Renacimiento, pese al entusiasmo de los humanistas, es ahora explorado con métodos sistemáticos. En este período se inician las excavaciones de Herculano (1711), del Palatino (1729), de la Villa Adriana en Tivoli (1734), de Pompeya (1748); se publican las primeras colecciones sistemáticas de planos, no limitándose solamente a los restos romanos, sino buscando un conocimiento directo del arte griego (Gronovius, 1694), paleocristiano (Boldetti, 1720), etrusco (Gori,1734), e incluso de la prehistoria, sobre la que se discute en París, alrededor de 1730. De esta forma, la antigüedad clásica, que hasta entonces había sido considerada como una edad de oro, colocada idealmente en los confines del tiempo, comienza a ser conocida en su objetiva estructura temporal.

La conservación de los objetos antiguos deja de constituir un entretenimiento privado y pasa a ser un problema público. El primer museo público de escultura antigua se abre en Roma en 1732, en Campidoglio; las colecciones vaticanas se abren al público en 1739; las del Luxembourg, en París, en 1750; en 1753 sir H. Sloane lega a la nación inglesa sus objetos de arte, y su casa de Bloomsbury es abierta al público en 1759, constituyendo el primer núcleo del British Museum.

---

GIEDION S., Espacio, tiempo y arquitectura. Edit. Edit. Reverté. Barcelona, 2009.

Págs. 65-183. “Nuestra herencia arquitectónica”

La plaza y los elementos constitutivos de la ciudad.

Miguel Ángel y el modelado del espacio exterior

En el Área Capitolina, la gran plaza en la que se hallaba el Capitolio romano, Miguel Ángel mostró cómo lograr el equilibrio entre unas masas cuidadosamente modeladas: es decir, la relación espacial de los grandes volúmenes. Cuando se hizo cargo de esta obra en 1536, al final del Renacimiento, Miguel Ángel ya había alcanzado la cumbre de su fama como pintor y escultor: el techo de la capilla Sixtina y la tumba del papa Julio II en Roma, y la capilla Medici en Florencia ya habían quedado atrás. Así que su arquitectura es fruto de sus años más maduros. Gian Lorenzo Bernini -cuya columnata delante de San Pedro completa magistralmente la concepción de Miguel Ángel, y que rara vez hablaba bien de los demás- dijo de él: «Miguel Ángel era grande como escultor y como pintor, pero era divino como arquitecto.» Estas últimas palabras de Bernini encuentran un eco eterno en el Área Capitolina, donde el genio plástico de Miguel Ángel creó una sublime sinfonía espacial a partir de una mezcolanza de restos medievales.

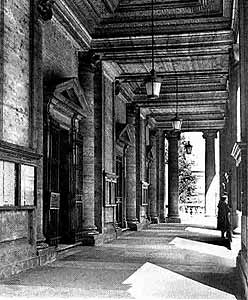

Llamada ahora Piazza del Campidoglio, esta plaza ocupa el lugar del antiguo Capitolio, situado en lo alto de un promontorio que dominaba el Foro Romano. Se trata de un conjunto compuesto por tres edificios, la propia plaza y una escalinata de amplias rampas llamada la Cordonata, que desciende hasta la ciudad. Todo el conjunto se orienta hacia la ciudad medieval, y cerrando el acceso está el modesto ayuntamiento, el Palazzo Senatorio, flanqueado a la derecha por el Palazzo dei Conservatori y a la izquierda por el Museo Capitolino, la primera colección de antigüedades que se estableció en el mundo.

Miguel Ángel vivió para ver acabada tan sólo una parte de la gran escalera de dos brazos situada delante del Palazzo Senatorio. Los otros dos edificios se comenzaron después de su muerte. Pero a pesar de ciertas modificaciones introducidas durante el curso de las obras -que se prolongaron hasta bien entrado el siglo XVII-, los planos y las disposiciones que Miguel Ángel había ideado en 1546 (plasmados en los grabados de Du Pérac, de 1568 y 1569) se cumplieron en lo fundamental.

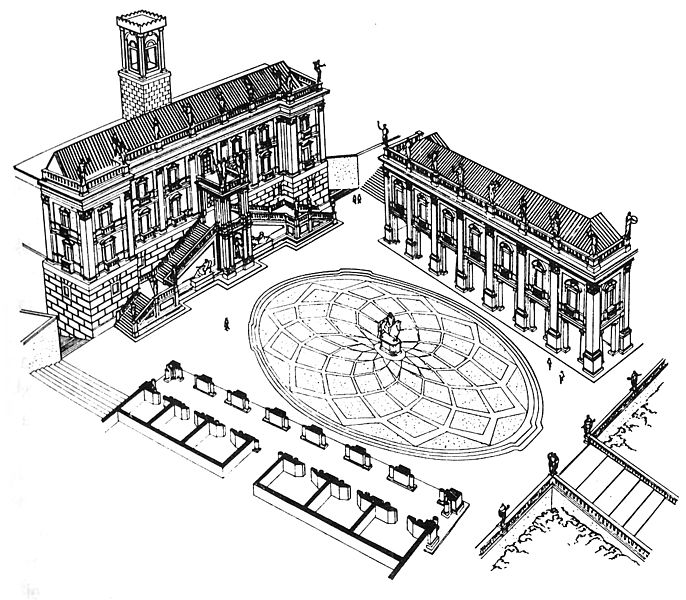

La gran escalinata aún no estaba construida cuando Carlos V hizo su entrada triunfal en Roma en 1536. El emperador tuvo que trepar hasta el Capitolio desde el otro lado, desde el Foro, hacia el que el Área Capitolina estaba orientada en la época romana. 'La Cordonata' es una escalinata con rampas: un plano inclinado compuesto por peldaños en pendiente. Quienes suben por sus escalones anchos y bajos hasta la plataforma de arriba se ven obligados a realizar una ascensión lenta y acompasada. La estatua ecuestre de bronce de Marco Aurelio -que Miguel Ángel trasladó desde Letrán- hace su aparición en el centro de la plaza. Como efigie, es tan noblemente sencilla en su desdén de cualquier gesticulación heroica (un detalle señalado por Stendhal) como el discreto pedestal que Miguel Ángel diseñó para ella.

No obstante, su posición solitaria y recortada contra el cielo, dominando el eje de la escalinata desde el centro mismo de la plaza, demuestra que el maestro que manejó con aplomo unos vacíos sin precedentes como los de la cúpula de San Pedro podía tratar con la misma seguridad certera las gradaciones más sutiles en las superficies.

La piazza trapezoidal del Área Capitolina se estrecha hacia la balaustrada donde desembarca la escalinata. Ni un ápice de terreno queda sin tratar. Miguel Ángel colocó un óvalo dentro de esa plaza trapezoidal. Este óvalo está ligeramente retranqueado y queda rodeado por dos escalones, cuyas sombras curvas definen el ámbito formal del emplazamiento de la estatua. El propio suelo se hincha suavemente hacia el pedestal. A este punto se le llama el caput mundi, el 'centro del mundo', y su superficie curvada se ha comparado con un casquete del globo terrestre.

Qué agitación se ha contagiado a esas tranquilas bandas de mármol que en el quattrocento solían cubrir las superficies de las plazas más notables, como la piazza redondeada de Siena. Ahora las bandas irradian hacia fuera a modo de rayos como dedos desde el pedestal de Marco Aurelio, para formar una estrella de doce puntas con líneas intersecantes quebradas. Su fantástico trazado exacerba todo el frenético juego de contrastes: el óvalo, el trapecio, el trasfondo de la tradición romana y medieval, el juego sutilmente cambiante de luces y sombras barrocas que modela las paredes, el grandioso gesto de la gran escalinata; todo ello contribuye a formar una única armonía de conjunto, pues la relación de cada parte con las demás y del todo con las partes se ha establecido con una consumada precisión. Se entiende la afirmación de Vasari: «En todo lo que ponía la mano, Miguel Ángel hacía milagros.»

En El Juicio Final y en la tumba de Julio II, Miguel Ángel ya había sustituido el vacío estático del espacio del quattrocento por un espacio dinámico propio. Esto lo consiguió también en el Capitolio.

Nuestra imagen mental del Renacimiento comienza a evaporarse. Que «opiniones extremadamente divergentes acerca de la precisa significación histórica de Miguel Ángel» prevaleciesen entre los estudiosos, de Jacob Burckhardt en adelante, resulta bastante comprensible, pues Miguel Ángel fue uno de esos genios infrecuentes que hacen de puente entre distintos periodos artísticos que no necesariamente se siguen unos a otros cronológicamente. John Constable y J.M. W. Turner, aunque de menor trascendencia, pertenecen a esta misma categoría excepcional de personas, por cuanto forman el eslabón entre la pintura del Barroco tardío y la de Francia en el siglo XIX. Miguel Ángel fue una suma de gótico y barroco, pues conectó la universalidad mundana del Barroco con la espiritualidad del Gótico. Para él, la vida y la muerte eran una sola cosa: desde el día de su nacimiento, toda persona está condenada a llevar oculta dentro de sí la semilla de la muerte. En 1555, Miguel Ángel escribía a Vasari: «No nace en mí pensamiento alguno que no lleve en sí esculpida la muerte.» Éstas son palabras de un artesano medieval, no de un artista del Renacimiento. Sin embargo, Miguel Ángel siempre se sintió poderosamente atraído por los problemas del movimiento, y tuvo necesidad de experimentar con esas posibilidades artísticas y físicas que, siendo inherentes al hombre occidental, impregnan el Gótico tanto como el Barroco.

La significación arquitectónica del Capitolio puede resumirse rápidamente: es una evolución del uso de las terrazas por parte de Bramante en el Belvedere, hasta que se convirtieron en un elemento del urbanismo; es una composición global en profundidad (plaza, escalinata y ciudad) y al mismo tiempo una preparación para el gran eje que emanaba de un único edificio, el Palazzo Senatorio: algo que el mundo antiguo nunca había tratado de realizar. En el Área Capitolina, Miguel Ángel fue capaz de llevar a cabo algo, aunque no todo, de lo que había proyectado en vano para el Palazzo Farnese. Más tarde, por obra de los franceses, la vista axial se estudió con asiduidad y -orgullosamente denominada le culte de l'axe, 'el culto al eje'-, llegó a ser el principio vertebrador del urbanismo del siglo XVIII.

¿Cuál es la verdadera significación del Área Capitolina?

No se ha conservado ninguna de las notas de Miguel Ángel sobre el Capitolio, así que hay vía libre para las conjeturas acerca de lo que tenía en mente cuando proyectó este imponente monumento cívico dedicado a ese resto puramente nominal de autonomía que los ciudadanos de Roma aún podían reivindicar. ¿Cuáles podrían ser sus sentimientos personales cuando lo construyó?

En 1530, la ciudad república de Florencia perdió su anterior independencia con el déspota Medici Cosimo. Miguel Ángel había tomado parte activa en la defensa de su ciudad natal frente al papa Medici Clemente VII. Tras la muerte del papa -que era su enemigo personal-, Miguel Ángel abandonó Florencia en 1534 por su profundo antagonismo con el nuevo régimen y pasó los últimos treinta años de su vida en un exilio voluntario en Roma. Tras la muerte de Antonio Sangallo el Joven en 1546, Miguel Ángel se convirtió en el maestro constructor de la ciudad. Aunque por entonces ya tenía más de setenta años, se le encomendaron todos los edificios importantes: la cúpula de San Pedro, el Palazzo Farnese, y el conjunto del trazado y el diseño del Capitolio.

Charles de Tolnay -cuyo libro Michelangelos politische An-schauungen muestra un profundo conocimiento de las creencias políticas del maestro- cita un soneto que revela toda la atormentada amargura que sintió Miguel Angel hasta una fecha tan tardía como 1515. Ese soneto hace decir a la estatua de La noche, esculpida por el artista en la capilla Medici:

Non veder, non sentir, m'è gran ventura;

Però non mi destar, deh! parla basso.

[No ver, no sentir, es una ventura para mí;

Pero no me despiertes, ¡jeh!, habla bajo.]

La significación del Capitolio parece ser análoga a la de este soneto. En ninguno de ellos Miguel Ángel se expresa directamente, sino que elige adrede hablar a través de una voz aparentemente impersonal. ¿Podría haber levantado realmente el Capitolio para glorificar un misterioso vestigio de poder? ¿No deberíamos ver más bien en él una apasionada añoranza por recuperar la libertad perdida de su Florencia natal, un sueño forjado y plasmado en piedra?

El conjunto de la obra de Miguel Ángel refleja su propia concepción trágica de la vida. Incluso al proyectar el trazado del Capitolio, supo cómo dar una expresión sucinta a los impulsos contrapuestos que mueven a cualquier ser humano y a cualquier democracia verdadera: la necesidad de proteger los derechos del individuo al tiempo que se salvaguardan los de la comunidad. Lo que Miguel Ángel había aprendido de su experiencia juvenil en Florencia se hizo realidad en la Roma de la Contrarreforma, una Roma en la que no había libertad ni democracia. Por eso su Capitolio es tanto un símbolo de las libertades perdidas de las ciudades república medievales como un recuerdo del sueño trágico de su creador.

La supina falta de imaginación plasmada en nuestros intentos contemporáneos de idear nuevos elementos urbanísticos, como los centros cívicos, se perdona con el pretexto de que ya no tenemos un modo de vida al que se pueda dar expresión. Lo que Miguel Ángel reflejó en el Área Capitolina es la desconcertante irracionalidad de los hechos históricos y la enigmática omisión de cualquier relación directa entre causa y efecto. Una vez más, nos damos cuenta de que un gran artista es capaz de crear la forma artística de una fase de la historia social mucho antes de que esa fase haya comenzado a adoptar una configuración tangible.