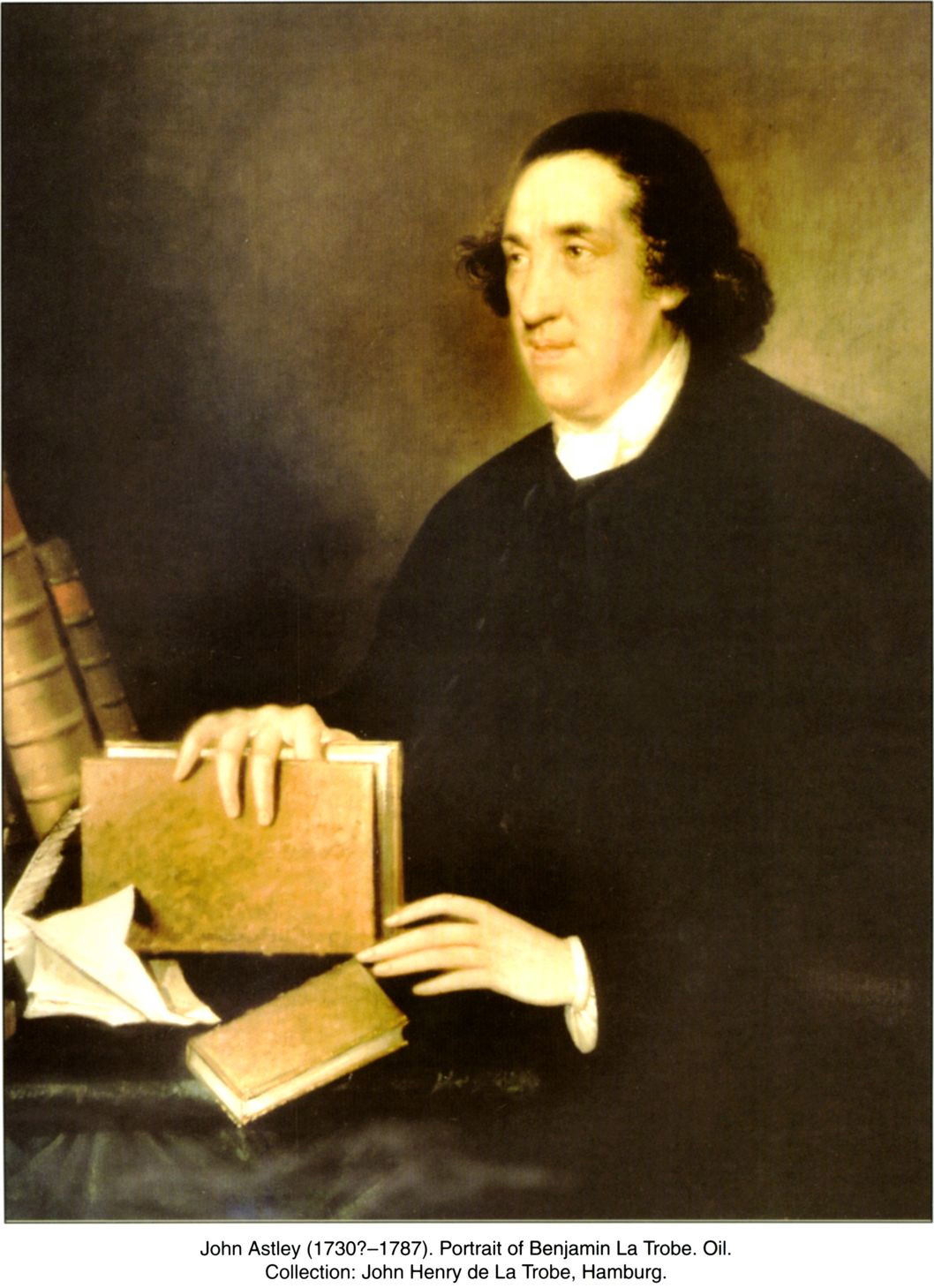

LATROBE, Benjamin Henry

- Arquitecto e ingeniero

- 1764 - Fulneck. Yorkshire. Reino Unido

- 1820 - Nueva Orleans. Estados Unidos

- Biografia: Wikipedia [24-11-2013]

- Biografia y obras. EPdLP [24-11-2013]

- Biografia. Biografias y vidas [24-11-2013]

- Biografía. EcuRed [10-3-2016]

- Biografia breve. [24-11-2013]

- Breve referencia biográfica. Wikipedia (English) [22-9-2014]

- Obras. Lista de obras. Wikipedia [24-11-2013]

- Obras. Láminas -Referencias visuales de las obras de Latrobe [22-9-2014]

- Referencias bibliográficas sobre Labrouste [22-10-2016]

- Web. Benjamin Henry Latrobe. Second Architect the Capitol [22-10-2016]

- Web. La arquitectura de Latrobre en su contexto histórico [24-11-2013]

- Biografía [17-3-2018]

- Biografía [17-3-2018]

- Lista de obras realizada por Latrobe [17-3-2018]

- Benjamin Latrobe, AMERICAN ARCHITECT [25-4-2018]

- Biography of Neoclassical Architect [25-4-2018]

- Benjamin Latrobe [25-4-2018]

- Benjamin Henry Latrobe’s “First Great Structure” [25-4-2018]

BENEVOLO, L.,Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987

Págs.217-241.”La tradición norteamericana”

Pág. 225. Thomas Jefferson y el clasicismo americano.

En 1785 hace probar la Land Ordinance para la colonización de los territorios del Oeste, y desde 1789 a 1794, como secretario de Estado, promueve la fundación de la ciudad de Washington y el concurso para el Capitolio. Más tarde, como vicepresidente, y, a partir de 1801, como presidente, controla las obras públicas en toda la Confederación y mantiene una estrecha relación con el arquitecto Benjamin H. Latrobe (1764-1820), para quien crea el cargo superintendente de los edificios del gobierno federal....

...Hay que tener presente que todos los arquitectos activos de este período proceden de Europa, Como Latrobe y L’Enfant, o han estudiado en universidades europeas; la relativa independencia de la arquitectura americana respecto de la europea no deriva, pues, del aislamiento, sino de una particular limitación en las relaciones culturales; los arquitectos americanos asimilan las experiencias europeas, pero sólo trasladan a América lo que les parece utilizables con un general sentido de la medida que, podríamos decir, constituye el verdadero contenido de la tradición nacional.

---

KOSTOF, Spiro., Historia de la arquitectura. Alianza Editorial. Madrid 1988. Tomo 3

págs.1053-1105.“La experiencia americana”

Pág.1077-1105 Arquitectura para una nación.

Pág.1079. El Jano del Neoclasicismo

Estamos ante la otra cara del neoclasicismo americano: grande y firme, y conocedor de las formas primarias de Grecia y Roma. Latrobe era un profesional consumado. Antes de llegar a América tenía una importante experiencia como ingeniero. Conocía las obras renovadoras que se estaban llevando a cabo en Francia, Inglaterra y Alemania, donde había pasado gran parte de su juventud, y simpatizaba con la línea radical que llevaba desde Laugier hasta Soane. Para América, este tipo de diseñador plenamente cualificado, familiarizado con la construcción de canales y con la estática de las bóvedas de mampostería, que se desenvolvía tanto en el lenguaje clásico como en el gótico, era una novedad.

Y llegó en el momento oportuno. Un país en el que la arquitectura pública sobrepasaba escasamente a la escala doméstica, en la que la bóveda de mampostería no se había intentado jamás, codiciaba ahora ambiciosos edificios de grandeza europea, y necesitaba obras utilitarias que requerían maestría en tecnología avanzada. En los meses que siguieron a su establecimiento en Norfolk, Virginia, en marzo de 1795, Latrobe fue consultado para la construcción del Canal de Dismal Swamp, estudiar el Río Appomattox, y diseñar la nueva Penitenciaria Estatal de Richmond. Pronto se trasladó a Filadelfia y Baltimore, y por medio de su mentor, Jefferson, acabó en Washington en 1803 como Supervisor de los Edificios Públicos, puesto que desempeño hasta su muerte en 1820.

La presencia de Latrobe hizo mucho para establecer una arquitectura pública monumental de alta cualidad para la joven nación. Sus primeros proyectos, como la central depuradora de Filadelfia con una estación de bombeo que recordaba a Ledoux, unían la conveniencia social y la planificación mecánica con la doctrina racionalista del neoclasicismo. El frente de templo jónico y la masa cúbica rígida del Banco de Pensilvania proporcionaron a América su primera muestra de diseño griego. El tipo se repite en la catedral de Baltimore (1804-1818), un monumento al alza del catolicismo en los Estados Unidos. Es un soberbio edificio de mampostería que da a la calle con un porche griego pleno, mientras que detrás, una serie de volúmenes interrelacionados evocan la grandeza espacial del estilo romano abovedado.

Por cierto, un diseño alternativo de Latrobe ofrecido a su cliente, el primer obispo americano, John Carroll, constituye un documento temprano de la llegada del revival gótico al otro lado del Atlántico. Pero quizá el mayor mérito de Latrobe sea su enseñanza, mediante la práctica, de arquitectos profesionales locales como Robert Mills (1781-1855) y William Strickland (1788-1854), que supieron dar al gobierno federal una imagen arquitectónica de dignidad y equilibrio, comparable a lo mejor de Europa.

Págs. 1083--1093. Jefferson y un ambicioso francés

Nadie tuvo tanto interés en una arquitectura nacional como Thomas Jefferson: nadie hizo tanto para dirigirla y promoverla. Como gobernador de Virginia, Secretario del Estado najo Washington, y finalmente tercer presidente de los Estados Unidos, tuvo una oportunidad única para el patronazgo y obtuvo el máximo rendimiento de él. Apoyó a la nueva casta de arquitectos profesionales, como ejemplificaban Latrobe y sus discípulos. Trató de influir en la trayectoria de la nueva capital nacional mediante la persuasión, pero también con la intervención directa cuando parecía apropiado. Pero diseñar era algo que Jefferson sabía hacer, así como hablar de ello. En su juventud, había estudiado a fondo libros arquitectónicos en su Virginia natal. Su mandato de cinco años como embajador en la corte de Francia le introdujo en el conocimiento de los restos de la Roma antigua y del trabajo revolucionario de los neoclasicistas como Ledoux que se alimentaban de sus formas y las radicalizaban. Jefferson suscribía la apasionada creencia de aquellos hombres respecto al significado de la arquitectura, que era un lenguaje expresivo adecuado a los sentimientos más elevados. El patrimonio edificado podía afectar al comportamiento social, podía ser portador del sentimiento de nuestra identidad, de lo que aspiramos a ser, y por tanto podría elevar nuestros espíritus. La arquitectura georgiana no estaba a la altura de las aspiraciones de la nueva república. De una parte, era demasiado prosaica, demasiado local. Los edificios de Williamsburg eran “toscos bloques fallidos que, por sus tejados, pueden ser tomados por hornos de cocer ladrillo”. De otra parte, estos edificios eran carteles anunciadores de la dependencia colonial. Para Jefferson, el sentimiento antibritánico iba más allá de las diferencias políticas. Al contrario que los federalistas, consideraba la libertad cultural como un aspecto crucial de la lucha contra la madre patria.

Por eso se volvió a la única maestra apropiada, la antigüedad clásica. Por supuesto, éste era el aceptable discurso de sus opiniones progresistas, que tenían como único punto controvertido la superioridad relativa de Grecia o Roma. Latrobe hablaba en favor de los primeros. Su simbolismo parecía hecho a medida. En 1811 les decía a la Sociedad de Artistas de Filadelfia, que una nueva Grecia estaba surgiendo «en los bosques de América... Grecia era libre; en Grecia cada ciudadano se sentía una importante... parte de su república». Jefferson tenía en mente a la Roma republicana, aquel la sólida virtus que se ponía de manifiesto en el arte de gobernar. Este sentimiento era algo común en su círculo, como lo había sido en la primera fase de la Revolución Francesa. Los líderes de la Guerra de la Independencia extrajeron su código de valores de Horacio y los Gracos, de Catón y Cincinnatus, los abnegados héroes romanos de aquellos días de franca moralidad, que pusieron el amor a su patria por encima de todo lo demás y que daban a la libertad más valor que a las propias vidas. El Senado junto al Potomac era la feliz reencarnación del senado romano. Goose Creek fue rebautizada allí como «Tíber».

Según el punto de vista de Jetterson, lo primero que debía hacerse para crear un gusto nacional que pudiera ser portador del mensaje de su destino histórico era producir paradigmas de la arquitectura romana en América. Los diseños que envió desde Francia para la nueva capital del estado de Virginia reproducían un templo romano, la llamada Maison Carrée de Nîmes, en el sur de Francia, que había contemplado durante horas enteras, según él mismo admitía, «como un amante a su dama». Las funciones legislativa, judicial y ejecutiva estaban todas ellas encajadas dentro de esta envoltura clásica, y en el exterior se conservaba la pureza de la forma de templo.

En el proyecto para la Universidad de Virginia, la primera universidad estatal del país, Jefferson construyó el Panteón, a dos tercios de su escala, a la cabeza de un paseo flanqueado por pabellones columnados intercomunicados. Esta rotonda alojaba la biblioteca, mientras que en los pabellones, que representaban a las diversas disciplinas, vivían los profesores y celebraban sus clases. Cada pabellón mostraba el correcto uso de un orden romano diferente o de alguna variante de ellos, ofreciendo el campus a los ojos de los estudiantes el espectro completo del diseño clásico. Un pabellón fue configurado según el modelo de Ledoux. En este concepto de pabellones independientes, formalmente dispuestos en una composición neoclásica, quizá hubiera algo de una analogía de la unión federal tal como Jefferson la veía: estados que se autogobernaban trabajando en unión por el bien nacional.

En Monticello, su casa de las afueras de Charlottesville, el Panteón adquirió un carácter doméstico, en la gran tradición de panteones residenciales que incluían a Chiswick y a la Villa Rotonda de Palladio. Asentada sobre la cresta de una pequeña colina lo bastante pequeña como para ser reflejada en la curva de la cúpula central, Monticello tenía una planta de ejes perpendiculares como sus predecesores, pero a diferencia de ellos era más extenso horizontalmente; alargándose hacia la curva de su emplazamiento, mientras que las unidades de servicio quedaban enterradas bajo tierra. Así, anclada en la tierra con su núcleo cupulado, pero reconociendo con la prolongación de sus alas el carácter abierto de su alcance, y lleno de artilugios de todo tipo, Monticello era como el hogar americano primordial: buscaba la estabilidad pero también la libertad, respetuoso con la tradición europea pero insistiendo al mismo tiempo en la comodidad y en los mecanismos que ahorraran trabajo, convencional y singular a la vez.

Aquí vivió Jefferson la vida de un hacendado de campo, el tipo de granjero independiente que él deseaba instalar, con todas sus fuerzas, como piedra angular de una sociedad rural. El protestaba contra el control urbano centralizado y soñaba con una América agraria de pequeñas ciudades y granjas en la que cada hombre blanco, fuera su propio amo y en la que la prodigiosa tierra perteneciera a todo el pueblo igualmente. En 1785, en gran parte gracias a su empuje, el Congreso promulgó una ordenanza nacional de la tierra. El gobierno nacional había obtenido la titularidad de las tierras del oeste hasta el Misisipi. Este nuevo territorio fue ahora uniformemente medido y-dividido, empleando paralelos y meridianos geométricamente determinados, en municipios cuadrados que medían 6 a 9 millas. Los municipios estaban subdivididos en parcelas de una milla cuadrada cada uno, llamadas secciones, que a su vez se partían en manzanas iguales. Se reservaban cuatro secciones para futura disposición, una para escuelas públicas, y otra «para sostén de la religión». El resto se ponía en venta.

La gigante cuadrícula, regional ignoraba la topografía natural. A diferencia del ejemplo de los trece estados originales (y la mayoría de las regiones de asentamiento más antiguo de la tierra), sometía cuatro quintas partes de los Estados Unidos a un sistema regular de medición de la tierra que respondía a las necesidades de una economía agrícola y que podía ser rápidamente ocupado de una forma democrática. Era la región más extensa del mundo de la que se iba a tomar posesión sistemáticamente. El gran precedente era la centuriación romana, y su adaptación más reciente en los diseños de los ingenieros holandeses para la recuperación de tierras al mar. Las líneas ortogonales de esta red americana determinaban automáticamente los ejes principales de cada nueva ciudad, y el esquema cuadriculado de planificación urbano se hizo omnipresente. Otros modelos americanos tempranos cayeron en el olvido, como las ciudades nuclearizadas de Nueva Inglaterra, que tenían en cuenta la topografía del lugar; los pobladores lineales germánicos del este de Pensilvania; las plantas barrocas de Williamsburg o Annapolis; y el gracioso damero de Savannah o Filadelfia, en el que cada pocos bloques edificados estaban aireados con plazas verdes de espacio abierto.

La densa cuadrícula teórica también se dio en las viejas ciudades del este cuando sobrepasaron sus límites iniciales, Baltimore, Richmond y Boston se adhirieron al carácter rectilíneo, pero no tan fanáticamente como Nueva York en donde una comisión de tres miembros de la asamblea legislativa del estado cubrió la totalidad de Manhattan con manzanas idénticas, sin aliviarlas con espacios públicos abiertos. El informe de la comisión rechazaba «esas supuestas mejoras... círculos, óvalos y estrellas», y afirma llanamente «que una ciudad debe estar compuesta de viviendas para hombres, y que las casas de lados rectilíneos y ángulos rectos son las más baratas de construir, y las más convenientes para vivir».

Pero había una maravillosa excepción a la regla: Washington. Cuando el caldeado debate sobre qué ciudad tendría el honor de servir como capital de la nación, se resolvió con la decisión de construir una nueva, Jefferson hizo un boceto de ella como una pequeña cuadrícula. Su emplazamiento estaba sobre un triángulo junto al río Potomac, en su unión con el Ánacostia. Pero George Washington, cuya finca de Mount Vernon estaba sólo a pocas millas de distancia, se fijó un objetivo más alto que la modesta propuesta de Jefferson. La nueva capital sería el pivote entre la costa del este y el oeste en desarrollo, aisladas la una de la otra por las cordilleras del Allegheny y los Apalaches. La esperanza de Washington consistía en trazar un canal que cruzara esta cadena, desde el Potomac hasta el Ohío, desviando el comercio de tierra adentro, a través de la capital, a los puertos del Atlántico. Al mismo tiempo, la ciudad jugaría un papel en la unificación del Norte y el Sur, una perspectiva que giraba en torno a la propuesta de industrialización de Virginia mediante la explotación de sus yacimientos de carbón y hierro. Había que pensar, pues, a lo grande. El objetivo no era crear una sede adecuada para las instituciones del gobierno de la Unión, sino también una metrópolis viable y próspera como Londres y París.

El presidente recurrió a Pierre Charles L'Entant (1754-1825), el arquitecto al que Dickens se refería como «un ambicioso francés». Voluntario en la Revolución Americana, L'Enfant combinaba las habilidades de un artista (su padre había sido un pintor de la corte de Versalles) y la experiencia que él había adquirido trabajando en el cuerpo de ingeniería durante la guerra. Una vez en el lugar, rechazó el plan de Jefferson. Destacó, en su esforzado inglés, que «sólo funcionaría en un nivel plano y donde, por no haber ningún objeto que fuera interesante en los alrededores, fuese indiferente la dirección en que debían trazarse las calles». Pero la verdad es que estaba pensando en algo de mayor magnificencia. Procedió entonces a trazar un grandioso plano que debió intranquilizar mucho a Jefferson por su tremenda escala y por las convenciones de la planificación absolutista que implicaba.

El plano combinaba una cuadrícula finamente trabada, rasgada por grandes diagonales que corrían en todas la direcciones, intersectándose en las plazas públicas de calzada de 24 metros con 9 metros adicionales a ambos lados «para pasear entre una hilera doble de árboles», y otra franja de 3 metros entre los árboles y las parcelas de construcción. Las diagonales debían contrastar «con la regularidad general» y unir los principales focos que L'Enfant había identificado -siendo los más importantes entre ellos el Capitolio, el «palacio» del presidente, el banco nacional, una gran iglesia indeterminada, y la bolsa—, «dotándoles de reciprocidad de visión». Con el fin de promover el asentamiento rápido por todo el damero, estos edificios públicos estaban distribuídos por el área entera, en lugar de agruparse en un núcleo monumental. La colina de Jenkins, la más prominente, fue reservada para el Capitolio. De la base de este edificio saldría una cascada de agua, cayendo a lo largo de 12 metros y vertiendo finalmente en el Tíber. Este riachuelo sería fortalecido y se convertiría en parte de un paseo que se extendía desde el Capitolio hasta el Potomac. En ángulo recto con el paseo corrían los ejes del conjunto presidencial, y donde ambos se unían se erigiría una estatua ecuestre de Washington.

Los defectos del plano han sido señalados. La yuxtaposición de un sistema ortogonal de calles con otro radial dejaba demasiados fragmentos espaciales inconvenientes. El fracaso en la designación de un lugar prominente para la tercera rama del gobierno, la judicial, debilitaba la lógica representativa del programa federal. Pero el plano era, a pesar de todo ello, un anteproyecto completo y previsor de una capital imponente, igual en tamaño a las ciudades de corte de la época, como St. Petersburgo, Berlín o Karlsruhe. En dos dimensiones, el trazado es patentemente barroco. Pero el espaciamiento de los edificios monumentales como masas aisladas e interesantes en sí mismas, con formas independientes, muestra el conocimiento de la práctica neoclásica contemporánea.

Sin embargo, las connotaciones principescas del plano de L'Enfant son indudables, así como su inapropiación ideológica para una democracia que se automanifestaba orgullosamente. Aun así, fua aprobado y puesto en marcha. El temperamental francés pronto se marchó, harto de burocracia, y se perdió la oportunidad de supervisar su histórico diseño. El milagro es que saliera adelante, casi intacto. Durante un largo período se encontró a la deriva. La ciudad no conseguía hacerse con ninguna distinción industrial o comercial. No había muchas personas deseosas de establecerse en los pantanos del Potomac, en las fantasmales superavenidas que navegaban por el lienzo casi vacío de esta «Ciudad de las Magníficas Distancias». Las observaciones de Dickens, cincuenta años más tarde, no eran inmerecidas.

Pero lentamente, muy lentamente, la imperiosa geometría fue cobrando vida. Primero vinieron el Capitolio y la Casa Blanca; ambos edificios quemados por los británicos en la guerra de 1812, y reconstruídos posteriormente. En las orillas del Anacostia se llevó a cabo un astillero, complementando con instalaciones de diques secos, y en la confluencia del Potomac y el Anacostia se construyó un arsenal. En la parcela donde L'Enfant había colocado su estatua ecuestre de Washington, se levantó un majestuoso obelisco en su honor, centrando la todavía mal definida extensión del paseo frente al Capitolio. El primer Edificio del Tesoro fue reemplazado antes de 1836 por una enorme manzana con una columnata de piedra, en la convergencia de las avenidas de Pensilvania y Nueva York, obstruyendo la visión recíproca entre el Capitolio y la Casa Blanca. Al este de ella, una Oficina de Patentes igualmente impresionante ocupaba el lugar asignado por L’Enfant a la iglesia nacional. Y la Oficina General de Correos tomó forma durante los mismos años justamente al sur de lo anterior, en puro mármol blanco. Washington, la capital de la nación más joven de occidente, estaba en camino.