Banco de Inglaterra

- 1792 - 1823

- SOANE, John

-

BAKER, Hebert

Ampliación

1930 - 1940

- Londres

- Reino Unido

- Arquitectura en dibujos ejemplares. Soane y el Banco de Ingleterra [28-9-2014]

- Banco de Inglaterra. Wikipedia [13-3-2016]

- Banco de inglaterra [04-11-2013]

- Breve comentario sobre el Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Breve comentario del edificio. ArteHistoria [13-3-2016]

- Clase sobre John Soane. Bank of England min. 12.28 [24-9-2019]

- Diseño de john soane [17-11-2013]

- Comentario artístico y arquitectónico [03-11-2015]

- El Banco de Inglaterra en ruinas [24-9-2019]

- El diseño de soane [04-11-2013]

- EL romanticismo de ruinas [17-11-2013]

- El edificio y los arquitectos [28-9-2014]

- Foto [25-12-2013]

- Fotos del Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Fotos google del Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Guia Turistica. Banco de Inglaterra. Visita [24-9-2019]

- Historia del Banco de Inglaterra como institución [24-9-2019]

- Historia del Banco de Inglaterra como institución [24-9-2019]

- Historia del Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Información de Londres [17-11-2013]

- Introducción geográfica e historia [03-11-2015]

- Jonh Soane

- John Soane arquitecto del Banco de Ingleterra [28-9-2014]

- Noticias generales sobre el Banco de Inglaterra [28-9-2014]

- Noticias generales sobre el Bank of England [28-9-2014]

- Obra John Soane [24-9-2019]

- Página web oficial del Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Restauración del Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Sobre el diseño de John Soane [28-9-2014]

- Soane, arquitecto del Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Soane en el Banco de Inglaterra [28-9-2014]

- Wikipedia Banco de Inglaterra [24-9-2019]

- Wikipedia John Soane

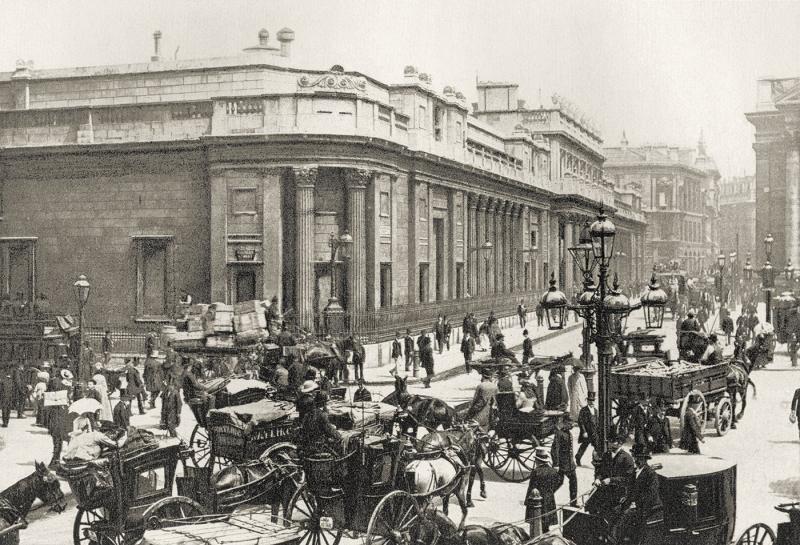

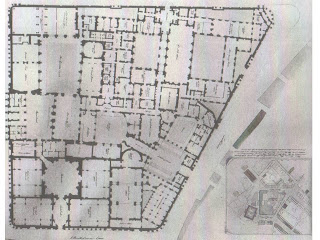

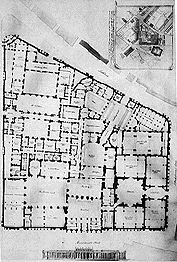

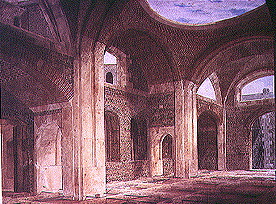

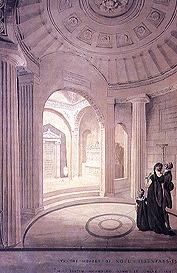

Las distintas dependencias del Banco de Inglaterra, son representadas a finales del siglo XVIII, como una ruina romántica. En 1788 el arquitecto neoclásico inglés John Soane sucedió a Sir Robert Taylor como arquitecto y topógrafo del Banco de Inglaterra, trabajando para el banco durante 45 años, hasta su renuncia en 1833.

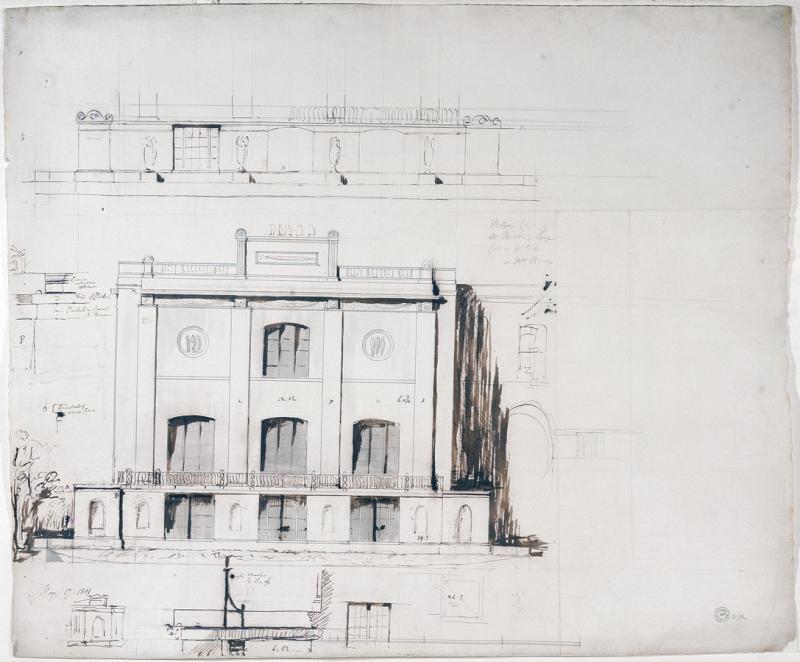

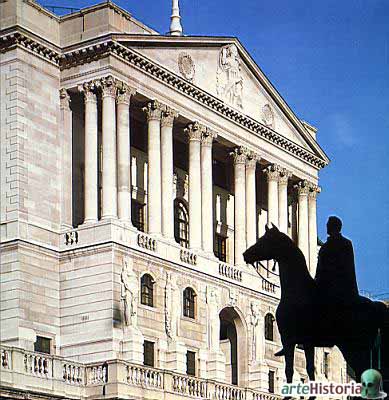

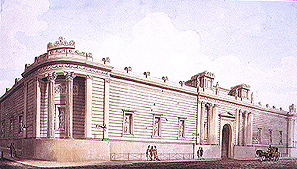

El edificio en origen daba la sensación de ser un cofre cerrado, cuya parte más ornamental de carácter clasicista, se centraba en la parte exterior, especialmente en los corners o esquineras del edificio.

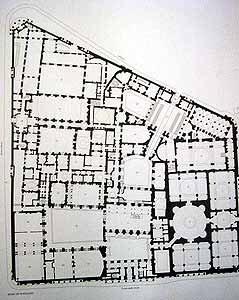

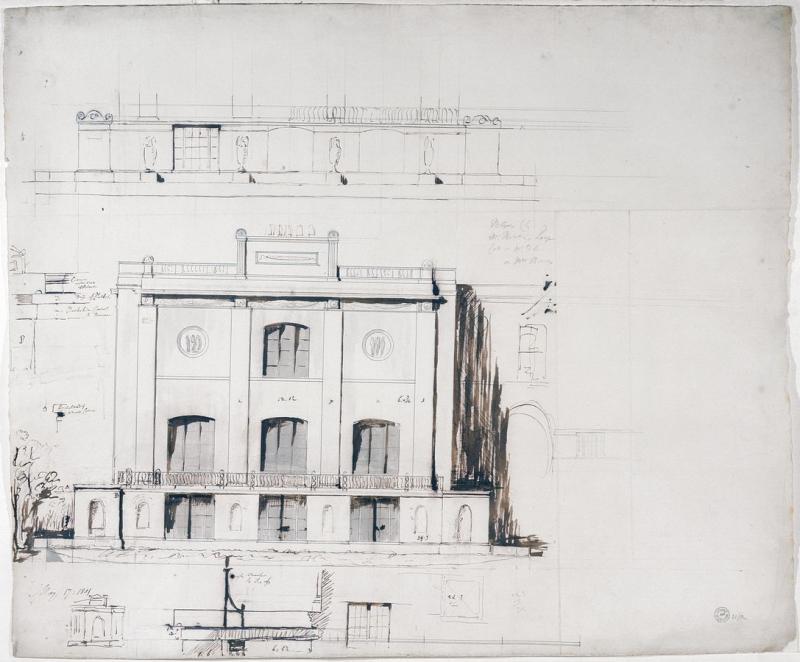

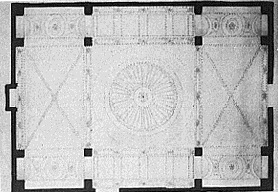

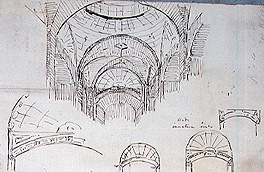

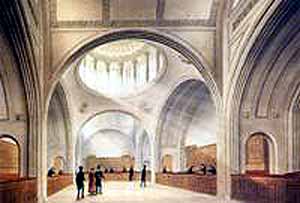

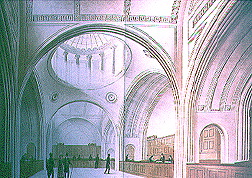

Soane reconstruyó y amplió enormemente el banco. Sus cinco principales salas conocidas como Bank Stoke Offices, se basan en el mismo diseño básico, salas rectangulares, con una claraboya en el centro del techo, sostenidas por pechinas y pilares en las cuatro esquinas del rectángulo, que dividen el espacio interior en 9 partes diferentes, recordándonos la distribución de sala tetrástila que hemos visto en las termas romanas, en las iglesias renacentistas de Palladio y en lo templos barrocos protetantes de Nicholas Hawksmoor en Londres. Los muros de esta salas son de ladrillo y las ventanas tienen arcos de hierro para garantizar que las habitaciones estén a prueba de incendios.

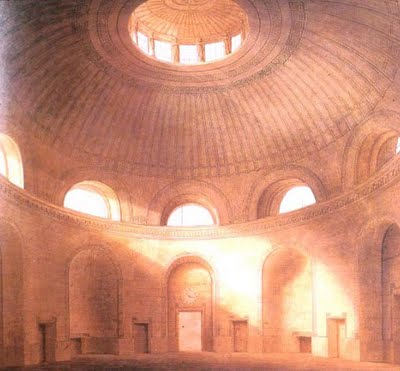

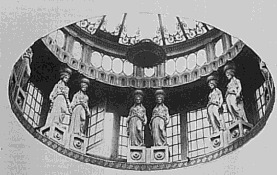

El estilo de Soane se desarrolló en la Rotonda y oficinas circundantes Bank Stocke Office donde comenzó seriamente su trabajo en 1792. El punto de partida de Soane fue la bóveda vaída del interior del Guilhall de Dance, con su vocabulario reduccionista y los efectos de iluminación, llevado ahora a una realización mucho más completa. El espacio se expande en un reflejo de los esquemas imperiales romanos, tales como lo baños de Dioleciano o la Basílica de Majencio, con sus elevados paños centrales y unidades de naves laterales cubiertas con bóvedas de cañón. En los paños de los extremos, la luz entra a través de ventanas segmentales termales, mientras que en el centro un disco, a través del cual esta el espacio de abajo, flota sobre un anillo de pilares delgados. Es tan energético el manejo de las formas que sólo se ve lo poco convencional que es el diseño de Soane. Las pilastras no tienen capitel ni las ventanas marcos; las bóvedas tienen una forma segmental y el movimiento de las pechinas de la unidad central está partido y en vez de una bóveda plena, de repente, arriba flota de forma disconexa una cúpula tipo platillo. La sustancia tridimensional, la plenitud natural, la redondez y la densidad de la forma están negadas en todas partes en vez de estar expresadas en una energética tradición arquitectónica clásica.

---

KOSTOF, Spiro. Historia de la Arquitectura. Edit. Alianza Editorial.Madrid, 1988.

Tomo 3. Pags. 957-993. Una arquitectura para un nuevo mundo.

Pág.979-987. Un mundo del que escoger. La cosecha arquitectónica.

Se buscaba la solemnidad, al menos en edificios públicos. El blanco al que se oponía esta tendencia, por supuesto, era el opulento sensualismo del barroco, en el que la ilusión, asegurada por cualquier medio, había importado mucho más que la estructura o que la realidad constructiva. Lo que se estaba rechazando ahora era aquella rica tradición de efectos añadidos: la plasticidad de los muros plegados con columnas y pilastras adosadas, animados con sinuosos ritmos y con abundante decoración escultórica y pictórica. El antídoto debían ser muros simples y rectilíneos e hileras de columnas exentas de entablamentos rectos. Podemos señalar algunos ejemplos pasados de tal rigor: los brazos de la columnata de Bernini para la plaza de San Pedro, los frentes en pedimento de las villas de Paladio, la simplicidad protestante de San Pablo del Covent Garden, y aún antes, la purezacolumnaria de Brunelleschi. Pero la erudición del diseño neoclásico, la creencia de que estaba recobrando algunos de los primeros principios elementales de la arquitectura, y su deseo de abstraer esencias de los grandes edificios, ocupen el lugar que ocupen en el espectáculo de la historia, eran actitudes nuevas y de gran alcance.

Una fase temprana es la ejemplificada por la iglesia de Soufflot de Ste.-Geneviève, patrona de Paris, comenzada en 1757. Podemos ver en planta su parecido con San Marcos de Venecia; ambas tienen cúpulas sobre los cuatro brazos de la cruz griega. Estas cúpulas son soportadas por columnas exentas con entablamentos rectos, y hay hileras de columnas exentas entre este núcleo interior y el caparazón exterior. Probablemente nos resulte menos fácil apreciar, debido a alteraciones posteriores, la extrema ligereza de su superestructura, lo que venía impuesto por tan esbelto sistema de soportes, derivado intencionalmente por Soufflot de sus estudios acerca de la estática gótica.

Pero este interior es, a pesar de ello, romano en su sentimiento y rico en su decoración. Podemos compararlo con algo de finales del siglo, las oficinas del Banco de Inglaterra de Sir John Soane, por ejemplo, para ver el auténtico potencial del neoclasicismo. Nos sorprenden, primero, las formas de geometría básica de la composición, y después el carácter plano de las superficies. El énfasis está en las siluetas netas, que o bien pueden no tener ninguna moldura, o bien están enmarcadas por bandas planas de ornamentos diseñados por la imaginación del propio arquitecto. De hecho, el aparato clásico entero — pilastras, entablamentos y casetones— se reduce a un delgado y diagramático modelo de estrías y calados. En estas habitaciones espartanas y sin mezclas, los cavernosos espacios de Piranesi con sus oscuras sombras se sometían a la disciplina de los rigoristas.

Este es el segundo componente de la arquitectura neoclásica y quizá sea más importante que la cuidada imitación de los modelos antiguos que habíamos singularizado como el primero: un lenguaje de abstracción que se basa en la geometría elemental, con vanos de borde neto y sin marco, y con una especie de aplomo o severidad, incluso dureza. En términos de masa, ésta a menudo se traduce en el empleo de formas sólidas como esteras, pirámides, conos y cilindros; en términos de distribución de las partes prevalece la yuxtaposición sobre la fusión. Para el neoclasicista, el atractivo del Panteón está en su esfericidad y en el choque entre un frente de templo y un cilindro. Una columna es básicamente un fuste cilíndrico, e incluso el estriamiento desvirtuaría esta verdad fundamental. El valor del templo griego reside en su rectangularidad, en el juego de pantallas de columnas contra muros lisos.