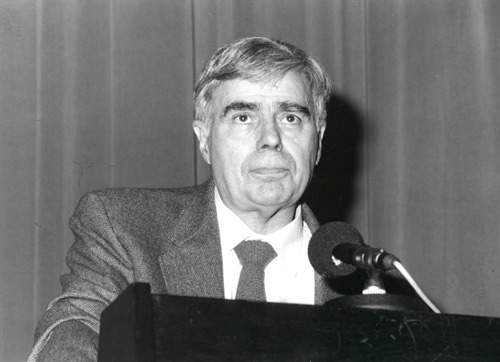

FERNÁNDEZ ALBA, Antonio

- Arquitecto

- 1927 - Salamanca. España

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Pág. 813-941. "La segunda posguerra en Europa"

6.-España.

Quedarían, por último, toda una serie de obras, realizadas en general por arquitectos castellanos, en las que la búsqueda de la expresividad, a partir de los mecanismos constructivos, domina por encima de referencias tradicionales y criterios funcionalistas. El Instituto de Enseñanza Media en Herrera de Pisuerga (Palencia, 1955-1958) de Corrales y Molezún, sería la más clara muestra de esta arquitectura neoconstructivista, marcando esta obra una vía melnikoviana que hará cierta fortuna entre arquitectos como Fernández Alba o Fullaondo. Otras obras como: el Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas (1957-1958) y la Residencia para hijos de productores en Miraflores de la Sierra (Madrid, 1958-1959) también de Corrales y Molezun, la última en colaboración con La Sota; o el Gobierno Civil de Tarragona de La Sota, en el cual el juego formal se centra en un volumen cúbico; o el Stand de España en la XI Triennale de Milán (1957) y la Iglesia Parroquial en Vitoria (1958-1959) de Carvajal y García de Paredes; o algunas obras de Fisac, son todas ellas muestra de esta línea que entiende la arquitectura esencialmente como problema formal.

De hecho, el proceso de modernización que se lleva adelante durante esta década no sólo habrá encontrado pocos enemigos, sino que se demostrará el más idóneo a la evolución del sistema. Las mismas instituciones aceptan fácilmente los nuevos planteamientos; no en vano es el mismo Ministerio de la Gobernación el que edita el Manifiesto de La Alhambra, es el mismo Órgano de prensa del Colegio de Arquitectos de Madrid - la Revista Nacional de Arquiectura el que, durante la década, potencia y canaliza el debate y la información sobre el mundo exterior, y son los mismos pabellones de Bruselas y Milán los que muestran la ya identificación oficial con la arquitectura industrial...

... Obras como la Fábrica de transformados Diestre en Zaragoza (1965-1967) de Rafael Moneo, el Complejo industrial en Segovia de Francisco de Inza o el Convento del Rollo (1959-1962) y la cubierta para un garaje (1960) ambos en Salamanca, de Fernández Alba, son claras muestras de las características que en cierta manera definirían esta arquitectura del centro: obras autónomas, entendidas como totalidad, acabadas en sí mismas según el predominio de una lógica estructural clara; edificios resueltos, por tanto, a base de volúmenes puros y contundentes; uso de materiales como ladrillo u hormigón, creando superficies lisas y subordinadas al predominio de concepción constructivista; un cierto monumentalismo y brutalismo formal; y una subterránea influencia de Wright....

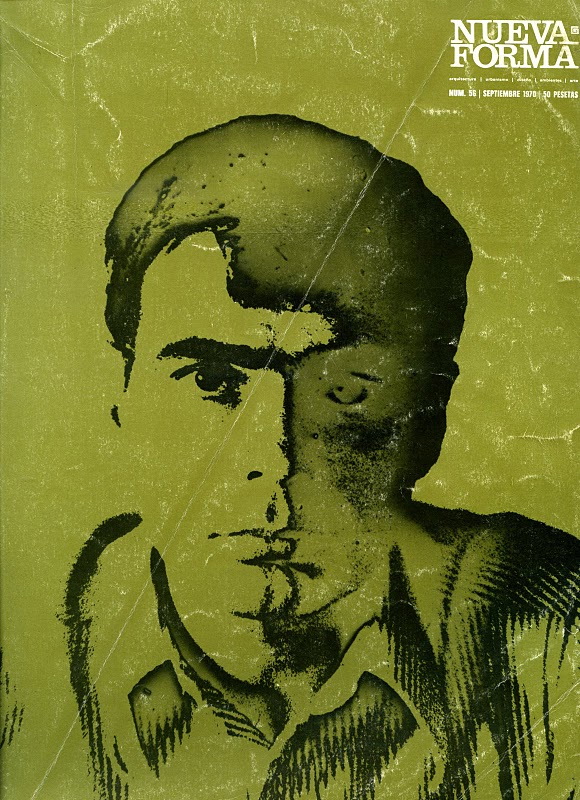

... Otros dos arquitectos con una fuerte cultura como soporte de una obra en la que con todo su dramatismo predomina esta reflexión formal son A. Fernández Alba y J. D. Fullaondo. El primero es autor, entre otras obras, del Carmelo de San José de Salamanca(1969), la Universidad Residencial en Paseo de Cervantes en Vitoria (1970), el Colegio Mayor de la Universidad de Salamanca (1970-1972) y el Centro de Datos para el instituto Geográfico Nacional de Madrid (1975-1978). El segundo, con una gran cantidad de proyecto ejecutados solo en parte, en colaboración con Fernando Olabarría ha realizado un Conjunto residencial en Durango (1969-1972) y con Fernández Alba un estudio de unidades vecinales de emergencia...

... Completando y cerrando el recorrido a través de la arquitectura española desde la posguerra, sería importante establecer cuáles son, en la actualidad, las diferentes maneras de entender la arquitectura y las diferentes salidas que se plantean:

Entre las salidas de un marcado carácter personal, basadas en las síntesis poéticas y artesanales de las arquitecturas populares y de las aportaciones de la arquitectura contemporánea, como es el caso de la obra de Coderch o de Peña.

La salida profesional, realista y posibilista, basada en la situación técnica y social del país y en el énfasis en el trabajo desde el oficio, lejos de excesivas teorizaciones defendida por Bohigas y los seguidores del espíritu de la Escuela de Barcelona.

La salida falsamente utópica, que aún enarbola la bandera de la transformación de la sociedad y de las costumbres a partir de la arquitectura, en la que se basan las propuestas propagandísticas de Bofill.

La salida social de los arquitectos que, a partir de los movimientos sociales de los últimos años y de la toma de conciencia del papel del planteamiento, se han centrado en un trabajo ligado tanto a la defensa de los movimientos urbanos como a la Administración democrática, ya sean los organismos autónomos o los municipios.

La salida cultural, que pone como primordial el esfuerzo por recuperar los fundamentos disciplinares, por redefinir las coordenadas desde las cuales analizar y proyectar la arquitectura, representada por Moneo, Fullaondo, Fernández Alba, los adscritos a la tendencia y otros muchos arquitectos defensores del momento analítico y teórico.

La salida irónica, basada en la especulación formal, en la capacidad expresiva de los signos arquitectónicos, como respuesta impaciente o risa nerviosa frente a una situación agobiante, presente en obras del Estudio Per, de Piñón y Viaplana, de Corrales y Molezún, de Higueras y Miró.

Y, por último, las salidas más minoritarias, como, en un extremo, los partidarios de un trabajo en la punta más avanzada de la tecnología, o en el otro extremo los defensores de arquitecturas alternativas que se basan tanto en la participación de los usuarios y el diseño de viviendas flexibles, como en la introducción de una revisión tecnológico-energética que tienda, por ejemplo, al uso de tecnologías intermedias o de energía solar.

Ente todas estas salidas posibles, tendríamos establecidas las diferentes maneras que existen de plantearse un trabajo arquitectónico mínimamente cualificado, en la España actual.

---

CURTIS William. J. La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006.

Págs. 453-469.“Alvar Aalto y las tendencias escandinavas”

Los imitadores de Aalto-como los de Le Corbusier, Wright o Mies van der Rohe- solían adoptar algunos de sus manierismos externos sin captar el significado ni la estructura inherentes a su pensamiento. Era de suponer. Y no siempre resultaba mal : los pastiches inspirados en Aalto tenían al menos una complejidad y una contextura de la que habrían carecido sin su influencia. Sin embargo, había algunos artistas capaces de ampliar los principios de Aalto y usarlos para alimentar los suyos propios. Entre ellos estaba el finlandés Reima Pietila, que desarrollo un lenguaje metafórico propio, alimentado de imágenes primigenias del paisaje. La influencia de Aalto también se difundió mucho más allá de las fronteras nacionales: al resto de Escandinavia, e incluso a España y Portugal, donde ciertos ingredientes ‘mediterráneos’ de su obra alentaron a arquitectos como Antonio Fernàndez Alba(véase el capítulo 30) y Alvaro Siza(véase el capitulo 26) a hacer una novedosa interpretación de sus propias situaciones.